今と未来とPhilosophy of “奉行”

“奉行”が大事にしている「伝統」は、

すなわち革新の歴史。

良いものを受け継ぎつつ、新しいものを

取り入れ進化し続ける。

世の中が変わっても

テクノロジーを取り入れ、

企業を、人を、サポートする。

トピックス

-

奉⾏クラウド最大75%OFF!

OBCは業務のデジタル化から補助金活用までサポートします。 -

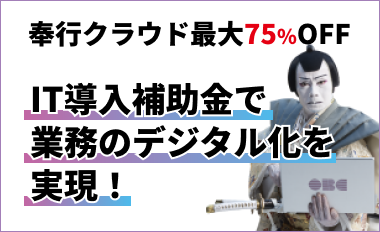

建設・医師・運送業の2024年4時間外労働の上限規制適用。奉行クラウドで法令遵守と専門職人が働きやすい環境を実現。

-

奉行でHRなら、HR業務をまるっとデジタル化!従業員から総務人事・経営・行政機関・専門家まで業務がつながり、生産性を向上できます。

-

勘定奉行クラウドならすべて解決!請求書、領収書、納品書など 様々な証憑をアップロードするだけでタイムスタンプを自動付与して保管できます。

-

電帳法・インボイス・デジタルインボイス対応!月200件の請求書PDF送付が瞬時に完了!奉行で請求業務をかんたんペーパレス化をご紹介します。

-

インボイス制度・改正電帳法対応の請求業務、ペーパーレス化された人事労務業務を体感いただけます。

-

2024年1月開始の電子取引の電子データ保存義務化、改正電帳法の実務のお悩みを解決いたします。

-

新規創業のスタートアップ企業、ベンチャー企業、IPO準備企業の成長に貢献することを目的とした取り組みを行うプロジェクトです。

-

奉行クラウド DX Suiteは、バックオフィス業務のDXを支援し、具体的な成果へと導きます。

-

OBCの全動画をまとめた動画サイト「奉行動画ライブラリ」。奉行の製品紹介や業務に役立つ様々なセミナーを動画でご覧いただけます。

-

OBC360°は企業のあらゆる業務をサポートするヒントやお役立ち情報をご提供しています。ぜひ日々の業務にお役立てください。

-

OBCのIPO Compassは、IPOをご検討・IPO準備中の皆様を支援するメディアです。IPOプロフェッショナルによるコラムやセミナー情報が満載です。

-

「奉行10シリーズ」をご利用のお客様専用のサイトです。後継製品のご検討に役立つ情報を随時ご提供します。

-

奉行クラウドとAPIを用いて連携できる業務サービス「奉行APIコネクトサービス」をご紹介します。お客様が目的別に多様な業務サービスを探せる場になります。業務課題の解決にお役立てください。

-

kintoneアプリと奉行クラウドのデータ連携を簡単に設定、実現。基幹×フロントのデータ連携をスムーズに行うことで業務のデジタル化が加速します。

-

上場企業・上場関連企業へのIFRS対応に向けたシステム導入支援をサポート!IFRS適用検討・適用予定のお客様はぜひご検討ください。

-

年末調整の制度改正やデジタル化に向けた導入準備、具体的な利用方法など年末調整の情報をまとめたポータルサイトです。

パートナーをご検討の方へ

-

OBCパートナービジネス

OBCは、奉行シリーズを利用して共に中堅中小企業の業務標準化を実現したいパートナー様を募集しています。

詳しく見る

40年以上培ったパートナー支援体制でさらなる貴社ビジネスの成功に貢献します。

会計士・税理士・社会保険労務士など専門家の方へ

-

専門家パートナー(ASOS)

OBCは、専門家の皆さまと顧客企業のより強固なパートナーシップの構築とビジネス成長や発展を支援します。

詳しく見る

専門家の皆さまのサービスと奉行をコラボレーションし、顧客企業が抱えるバックオフィスのあらゆる課題解決を実現します。