今、多くの企業が業務のデジタル化・DX化に取り組まれています。一方で、システムのブラックボックス化によりシステム改修に手間取って、思うようにDX化が進んでいない企業もあるようです。

そこで今回は、システムのブラックボックス化が発生する要因やリスクを解説するとともに、今後ブラックボックス化で悩まないシステムの選び方について解説します。

目次

- システムのブラックボックス化とは

- システムのブラックボックス化が引き起こされる要因

- システムのブラックボックス化がもたらす致命的なリスク

- システムのブラックボックス化を防ぐ方法①:業務を「標準化」する

- システムのブラックボックス化を防ぐ方法②:標準化できない業務を「つながる」で対応

- おわりに

システムのブラックボックス化とは

「ブラックボックス化」とは、「なぜこうなっているか誰にもわからない状態」のことを言います。語源は黒い箱を意味する「Black Box」に由来し、もともとは科学の分野で「成果ばかりが注目され、その過程が不透明になっていく」という意味で使われていました。

昨今はシステムや組織構造、業務プロセスなど幅広い領域で使用されており、システムについては「中の構造がどうなっているか分からないことで、不具合が発生したり改修を行ったりする際に検証できない」状態を表します。

「ブラックボックス化」という言葉は、2018年に経済産業省が発表したDXレポートにおいて、「2025年の崖」の問題点の1つとして取り上げられたことで注目を集めるようになりました。

これまで「基幹システムは当たり前のことをやるだけ」という考えが根強かったこともあり、DXレポートでは「2025年には企業が基幹系システムを21年以上使用使い続けている企業が6割を超える」という予測がされています。こうした既存システム(=レガシーシステム)は、老朽化・複雑化・ブラックボックス化といった問題を抱えており、このまま使い続けると2025年以降崖から転落するかのように世界の経済競争に敗れ、何兆円もの経済損失を被る可能性があることも指摘され、多くの企業に衝撃を与えました。

※「2025年の崖」については、コラム「DXの足枷「2025年の崖」への最適解とは?気づいた企業は始めています!」を参照ください。

システムのブラックボックス化が引き起こされる要因

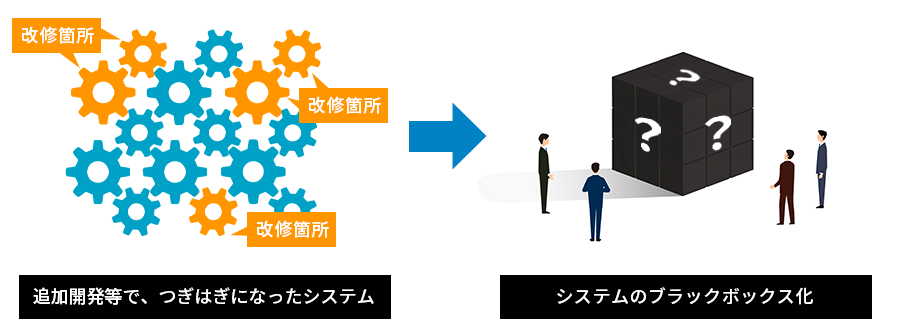

システムのブラックボックス化が発生する要因はいくつか考えられます。もっとも大きな要因は、繰り返し過剰なカスタマイズを行ったことで独自のシステム構造になっていることでしょう。

以前から、制度改正や様々な理由により新たな機能が必要となった場合、多くの企業では業務遂行を優先し、システムを再構築することなく部分的な追加開発や機能補填を繰り返してきました。その結果、システムは「つぎはぎだらけ」の構造となり、どのような構造になっているか判別しにくい=ブラックボックス化が発生したと考えられます。

また、当時の設計者しかわからない仕様で開発されていたり、エンジニアの頭の中でしか仕様が管理されていなかったりすると、自社リソースでの管理が困難になり、保守管理をシステムの開発会社に依存せざるを得なくなります。システムを長期運用する間に、開発当時のエンジニアも開発を依頼した自社担当者も、退職などでいなくなることもあり、双方で適正に引き継ぎが行われなければ開発当初のシステム構造を「誰も知らない」=ブラックボックス化が起こります。こうなると、カスタマイズされた情報はシステムの設計図や運用マニュアルに頼らざるを得なくなりますが、繰り返し機能追加や開発を行っていると、その更新も曖昧になりがちで、履歴をたどることが困難になります。

特にシステムは、表面的な使い方が分かれば問題ないうえに、同じ結果を生み出せれば業務に支障がないため、業務担当者がブラックボックス化に気づくことは難しいという特徴があります。カスタマイズも自社担当者のさい配に左右されることが多く、システムの使い方そのものが属人化している恐れもあります。

システムのブラックボックス化がもたらす致命的なリスク

基幹システムでブラックボックス化が発生すると、次のようなリスクを伴う可能性があります。

●システム改修が困難になり市場競争に遅れが生じる

システムがブラックボックス化していると、新たな機能を追加したい場合やシステムを改修したい場合、内部構造が把握できないために機能追加や改修が進められず、運用までに相当の時間とコストがかかることになります。そのため、「改修が必要になっても手が出せない」と、そのまま使い続けている企業も少なくありません。

DX化や業務のデジタル化が主流になっている現代において、社内外にある様々な情報を取り込んで経営に活かすことは至極当然です。しかし、自社システムのインターフェース機能・仕様が不明瞭では、システム連携ができず、必要な情報をタイムリーに取り込むことが難しくなります。その結果、経営分析などにも遅れが生じ、競争力の低下、市場でのポジション低下などのリスクを伴うことになります。

●トラブル発生時の対応の遅れで業務に支障が生じる可能性あり

システムがブラックボックス化すると、トラブルが発生しても問題の判別から修復までに膨大な時間・工数がかかる恐れがあります。また、既存の仕様がわからないことで、システムを適正に復元できない可能性もあります。

トラブルが解消するまで業務やサービスを一時停止しなければならないなど、業務においても弊害が発生し、経営に深刻な影響を及ぼす恐れがあります。

●攻めのIT投資への予算立てが困難

一般社団法人 日本情報システム・ユーザー協会(JUAS)の「企業IT動向調査報告書 2019」では、2018年頃までは企業のIT予算は徐々に増加傾向にあるものの、ランザビジネス予算(現行ビジネス維持・運営予算)とバリューアップ予算(新規ビジネス施策・展開予算)を比較すると、2018年当時は現状維持を優先する企業が圧倒的に多かったことが報告されています。

レガシーシステムの運用・保守管理費用はベンダー優位になることが多く、保守管理にかかるコストが増大する傾向にありました。そのため、開発・投資にコストを回すことが難しく、システムのメンテナンスに負荷がかかる「技術的負債の肥大化」は当時の重要な課題でもありました。

IT投資への予算は、業界や企業規模によっても異なりますが、一般的には「売上高の1%程度」が目安とされています。現在は多くの企業がIT予算を増加し、システム刷新や新規システム導入を図る傾向に転じていますが、一部には未だ攻めのIT投資に二の足を踏んでいる傾向も見られます。もし、IT投資への予算計画策定が難しいなら、それはシステムのブラックボックス化が要因になっているかもしれません。

システムのブラックボックス化を防ぐ方法①:業務を「標準化」する

システムのブラックボックス化を解消するには、システムを誰もが把握できる状態にする必要があります。

設計書や運用マニュアルを常に最新の状態にし、システムの内部構造や動作環境を誰でも理解できるようにしておけば、トラブル発生時にもスピーディーに対応しやすくなります。

しかし、たとえ設計書や運用マニュアルを常に更新していたとしても、業務が拡大するごとに追加開発を重ねていけば、システムの構造そのものが複雑化します。変更履歴の管理も難しくなり、複雑化するほど管理担当者の専門性も問われます。複数人で管理できる体制が崩れると、属人化も起こりやすくなり、やがてはまたブラックボックス化で悩むことになりかねません。

限られた人材・予算内でシステムのブラックボックス化を解消するには、「システムを複雑化させない」意識を持つことが大切です。

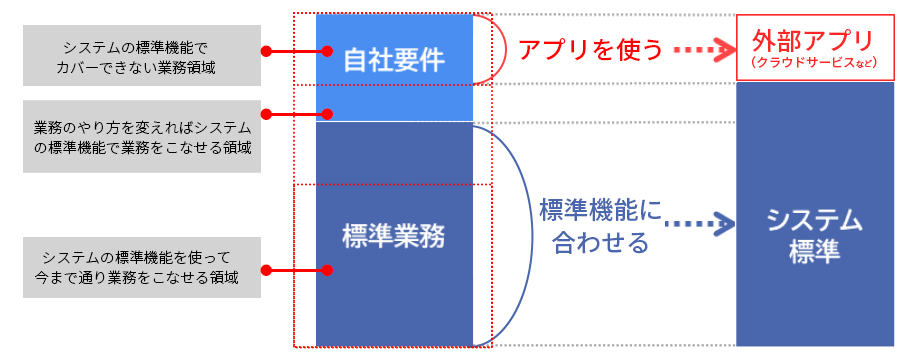

もっとも有効な方法は、業務のやり方をシステムの機能に合わせる「標準化」です。これまでは「業務に合った機能を使う」という考え方が中心だったため、カスタマイズで自社用に「システムを作る」方法が当たり前でしたが、業務をシステムに合わせて標準化すると、カスタマイズを最小限に抑えることができ、システムの複雑化を防ぐことにもつながります。また、システム設計書や運用マニュアルが管理しやすくなり、「システムの状態を誰もが把握できる」体制も維持しやすくなります。業務のやり方がシステムを基準にルール化されるため、作業手順にばらつきがなくなり人的な誤差が最小限になり、業務の属人化も防ぐことができます。

業務の標準化は、時間や手間がかかることから消極的な姿勢の企業も多くありますが、中長期の視点で見れば生産性の向上にもつながるのです。

まずは、自社の現状把握と業務手順を洗い出し、その業務の成果物、あるいは成果物のあるべき水準などをもとに、属人化やムリ・ムダ・ムラなどの課題が見えている部分から、システムの標準機能で対応できる業務がないかを検討してみましょう。

昨今のERPシステムの多くは、多くの企業で業務に利用できるように汎用的な機能が標準装備されており、幅広い業務に対応できるように設計されています。その中でも、できるだけ多くの業務が標準機能で運用できそうなシステムを選ぶことで、より効率的な環境の構築が可能となります。

システムのブラックボックス化を防ぐ方法②:標準化できない業務を「つながる」で対応

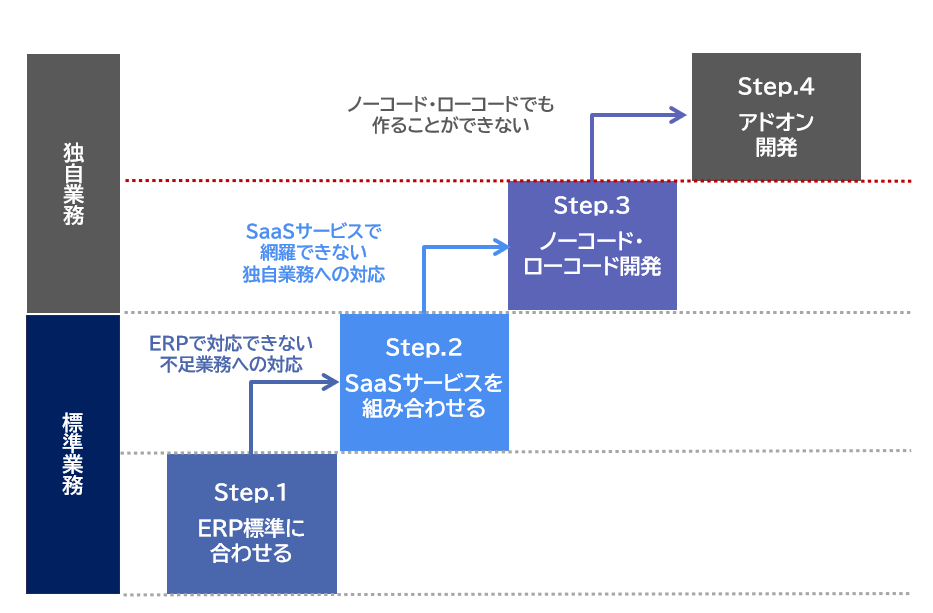

システムに合わせて業務を標準化しようとしても、「どうしてもシステムの機能に合わせられない業務」もあります。このような業務には、システムをカスタマイズする前に、クラウドサービスやノーコード・ローコード開発ツールなどで補填できないかを検討します。

すでに市場には、1,000種類以上のクラウドサービスが存在しており、総合的なサービスから特定の業務に特化したものまで多種多様です。そして、その多くが基幹システムにAPI連携することが可能です。

また、昨今はノーコード・ローコード開発ツールも豊富に提供されており、業務アプリの開発や既存の業務システムとデータを自動連携させることもできます。

こうしたクラウドサービスやノーコード・ローコード開発ツールは、API連携で基幹システムとつながることができるため、システムをカスタマイズしなくても業務に対応することができます。

こうした「標準化」と「つながる」でシステムを検討する方法は、「Fit to Standard」といいます。システム導入時のアプローチとして近年もっとも注目されている手法で、「Fit to Standardでシステムを導入しなければ、またもや柔軟性を欠いた巨大なレガシーシステムが誕生する」とまで言われるほどです。

しかし、多くの企業がこの手法でシステムをリプレイスしている一方で、業務変革に対する現場からの反発を受け、なし崩し的に自社要件部分をカスタマイズしている企業も見受けられます。

カスタマイズ自体は悪いことではありませんが、ブラックボックス化を回避するにはカスタマイズを“最終手段”と捉えることが大切です。そして、極力カスタマイズをしなくて済むよう、土台となる基幹システムは汎用性が高く、様々なクラウドサービスなどと「つながる」ことのできる柔軟性の高いものを選ぶことが肝心です。

例えば奉行V ERPクラウドの場合、ユーザーの声からベストプラクティスを追求し、バックオフィス部門の幅広い業務に対応できるよう網羅的に機能が標準装備されています。そのため、導入後に「機能が足りない」と感じることが少なく、業務を標準化する段階で高い安心感を得られます。業務中の使い勝手にもこだわっており、業務担当者に馴染みのあるWindows操作を基本とし「担当者にとって最適な業務処理環境」を標準化しています。

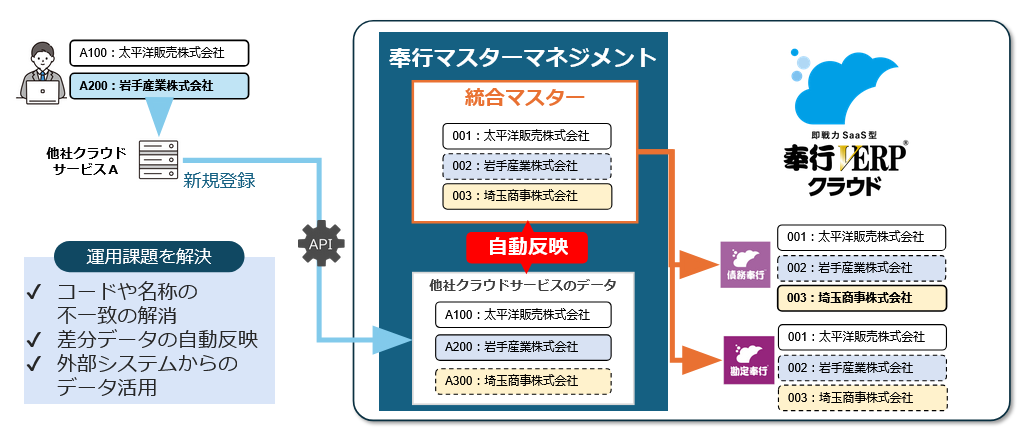

様々なサービスのマスターデータを統合管理する機能が装備されおり、各部門で使用している他社システムとの連携も可能です。コードや名称などマスター情報が統一されていなくても統合マスターで同期し、統合データとして管理・運用ができます。

奉行V ERPクラウドはSaaS型で提供されているため、プログラム更新も自動化されます。設定や使い方で分からない点はWeb上に用意されたヘルプサイトで簡単に検索でき、マニュアル問題でブラックボックス化が起こる不安や属人化の解消にも役立ちます。

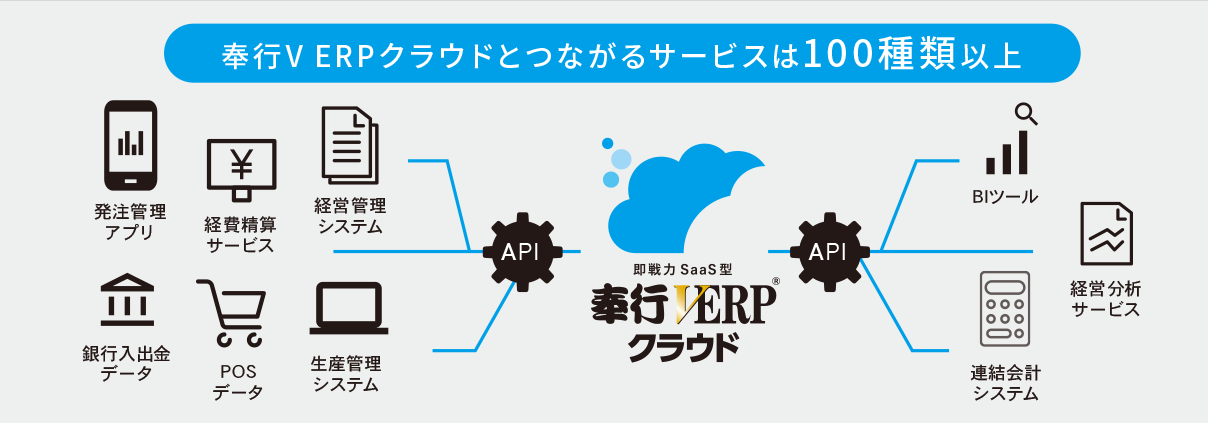

また、勤怠や労務関係の申請など、従業員業務をデジタル化する奉行クラウドEdgeをつなげて、企業の業務全体をカバーすることもできます。連携できるクラウドサービスも100種類を超えており、最適なサービスを組み合わせて奉行V ERPクラウドとデータをつなぐことで、1つのサービスのようにシームレスな運用ができます。

さらに、DX業界内で実績と信頼性の高いノーコード・ローコード開発ツールと「つながる」アダプタも標準提供しており、本体である奉行V ERPクラウドをカスタマイズすることなく、個別の独自業務要件や複数サービス間のデータ連携にも柔軟に対応できます。

おわりに

これからの時代の変化スピードに適応していくためには、「将来に向けてブラックボックス化しないシステム」は必要不可欠です。奉行V ERPクラウドのように汎用性と柔軟性を兼ね備えたシステムなら、システムはシンプルに、かつ足りない機能は「つながって補う」ことが容易く実現できます。

一度ブラックボックス化してしまったシステムは、刷新するのが一番の解決策と言えますが、システム選びの際は「標準化」と「つながる」の視点で、二度とブラックボックス化が起こらない体制を整えましょう。

ブラックボックス化でお悩みのご担当者さまへ

奉行V ERPクラウドは、あらゆるサービス・データと「つながる」ために、独自のマネジメントサービスを基盤で提供します。詳しくは、奉行V ERPクラウドご相談フォームからお問い合わせください。

システムコンサルタントがお電話やメールでご相談を承ります。

関連リンク

こちらの記事もおすすめ

OBC 360のメルマガ登録はこちらから!