SAP社のERPシステムのサポート終了に伴う「2027年問題」が、今大きな波紋を呼んでいます。SAP社のERPシステムは国内でも利用している企業は多く、その影響の大きさが懸念されます。

しかし、これはSAPユーザーだけが抱える問題ではありません。サポート終了に伴うシステム問題は、オンプレ型システムを利用している限り、いつか降りかかる問題です。自社システムがSAP社製ではないからと「対岸の火事」と見物しているわけにもいかないのです。

今回は、今話題の「2027年問題」を紐解きつつ、オンプレ型の自社システムをどうすべきか、今から検討すべき対応策と準備のポイントについて紹介します。

目次

「2027年問題」とは

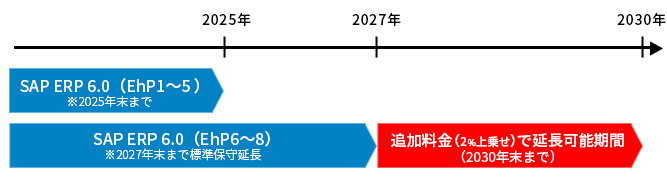

2027年問題は、SAP社のERPシステム「SAP ERP 6.0」の保守サポートが、2027年末で終了することで起こる問題のことです。当初は、標準サポート期限が2025年末だったことで、「2025年問題」と呼ばれていましたが、SAP社がサポート期間を2年延長したことにより、改めて「2027年問題」と呼ばれるようになりました。

システムの保守サポート期間が終了すると、今後、新機能の追加や修正プログラムの提供、システム品質の改善といったサービスが受けられなくなります。システムを最新の状態に保てなくなるため、セキュリティリスクが増大したり、トラブルが起きても対応できなかったりと、業務に支障を来す可能性があります。

特に現代は、IT技術の進化とともにサイバー攻撃のリスクも高まっており、サポート終了により最新のセキュリティアップデートが受けられなくなれば、常にサイバー攻撃の脅威にさらされることになります。

この事態に対応するには、何らかのシステム環境の刷新が必要になります。ただ、システム環境を見直すことは全社に関わる大規模な課題であり、すぐに決められるものではありません。実際、SAP社のERPシステムは世界中の企業が利用しており、日本国内のシェアも高いことから、サポートが終了することで影響を受ける企業の数は国内でも相当数にのぼります。そのため、SAP社が2027年までサポート終了を延長したのは、システム刷新などの対応が間に合わない企業を考慮したのではないかとも考えられます。

しかし、保守サポート終了は、オンプレ型システムにおいてソフトウェアやOSのライフサイクルの一部であり、いずれはやってくる“避けては通れない”事象です。「SAP ERP 6.0」も、これ以上の延長措置は見込めないため、SAP ERPユーザー企業はサポートが終了する2027年末までに何らかの対策を実行しなければなりません。

なお、今回問題となっているサポート終了は、「SAP ERP 6.0」の全てが対象ではありません。2027年末でサポート終了が予定されているのはEhP6〜8で、EhP1〜5は当初の予定通り2025年12月末で終了されます。

「2027年問題」を解決するための4つの方法

2027年問題を解決するためには、システムの刷新が必要不可欠です。

具体的には、次の4つのシステム刷新方法が考えられます。

①「SAP ERP 6.0」を使い続ける

実は、2027年末にサポート終了が予定されている「EhP6〜8」は、現在の保守基準料金に2%の追加料金を支払えば、2030年末までサポート期間を延長できます。

ERPシステムを移行する際、データの破損や消失、不具合などの懸念がつきまといます。追加料金を支払うだけでさらに3年延長できるなら、その分新システムへの移⾏準備期間が長く取れるため、有効な選択肢となるでしょう。

ただし、サポート期間を延長できても機能拡張はされないため、今後の業務遂行に支障が出る可能性は否めません。また、SAP製品から後継機が登場していることからも、これ以上の延長は考えにくいため、早晩他の対策を実施する必要があります。

② 別のSAPシステムに移行する

本来、新システムが同じベンダー製品であれば、これまでの運用ノウハウを活かすことができます。そのため、SAP社では「SAP ERP 6.0」の後継として「SAP S/4HANA」を推奨しています。

「SAP S/4HANA」は、オンプレ型の他、クラウド型やハイブリッド型(オンプレ型とクラウド型を組合せて運用する方法)もあるため、自社の運用に合わせて自由に選択できます。また、オンプレ型の保守サービスも2040年までの提供が保証されています。

機能面では、データ処理速度が速く、プライバシー関連手続きの自動化など充実した新機能が搭載されており、事業規模に合わせて業務効率化・DX化を大きく進めることができるため、うまく運用すれば投資を上回る成果も得られるでしょう。

ただし、移行には、いくつか注意点もあるようです。

例えば、「SAP S/4HANA」への移行は、Unicode化が前提要件となっています。そのため、現有の「SAP ERP 6.0」がNon-Unicodeを使用している場合は、Unicode用に再構築した上で移行しなければなりません。

特に、「SAP ERP 6.0」でアドオン機能など独自のカスタマイズが行われていると、移行時に専門知識が求められる難易度・リスクの高い業務が多くなるため、ITコンサルタントの確保も必要になります。同じSAP製品でも、「バージョンアップ」ではなく「リプレイス」と同等と考えておくのが賢明でしょう。

また、「S/4HANA On-Premise 」「S/4HANA Cloud Private Edition 」で最新機能を使い続けるには、バージョンアップが必要です。「SAP S/4HANA」のサポート期間はリリースごとに5年間※となっているため、少なくとも5年ごとにバージョンアップしなければなりません。

※SAP S/4HANA 2023以降は、リリースサイクルが2年に一度となり、かつ1つのリリースにつきサポートの提供期間が7年間となります。

③ 他社のオンプレ型ERPシステムに移行する

SAP製品に移行してもリプレイスと同等の負荷がかかるのであれば、思い切って他社のオンプレ型ERPシステムに乗り換えることを検討するのも良いでしょう。他社のオンプレ型ERPシステムも最新技術を活かした新しい機能が多く、今まで手作業でやっていた業務もシステム化できるようになります。

現在は、国内にも高性能なERPシステムが数多く提供されており、データの管理や業務上の課題から自社に適したシステムを選びやすくなっています。また、他社システムに切り替えることで、運用コストが低くなる可能性もあります。

ただし、オンプレ型システムである以上、バージョンアップは定期的に必要です。また、継続的に進化するIT技術に対応するためには、将来ハードウェアやアドオン機能の追加などが発生する可能性もあります。リプレイス時に莫大な初期費用を投入した上で、将来の機能補填を見据えた予算計画が必要です。

そして、当然、保守サポートの終了時期はいずれ訪れます。オンプレ型システムを使い続ける限り、保守サポート終了問題は避けて通れないことに留意する必要があります。

④ SAP以外のSaaS型ERPシステムへ移行する

オンプレ型システムの保守サポート終了問題を回避するなら、クラウド化するのが有効です。

インターネットを通じて提供されるSaaS型ERPシステムなら、保守サポートという概念がなく、バージョンアップや最新機能の追加もベンダーが行うため、常に最新のシステム環境を利用することができます。インターネット環境さえあればどこからでもアクセスでき、スマートフォンやタブレットなどから、社外でもデータの確認や更新が可能です。ベンダーの高度なセキュリティ体制もセットで利用できるため、自社で独自にセキュリティ体制の構築やコンプライアンス要件を満たす負担が減ります。導入にあたっても、インフラ整備にかかる費用がなくなり、初期費用を大幅に抑えることができます。

近年のERP市場では、SaaS型ERPシステムがパッケージ型ERPシステムを上回る勢いで増加傾向にあります。SAP社に限らず、国内ERPシステムもクラウド化が急速に進んでおり、現在は奉行V ERPクラウドや奉行V ERPクラウド Group Management ModelのようなSaaS型ERPシステムも提供されています。

オンプレ型システムのサポート終了に起因する2027年問題は、年数を経て再び問題化する可能性は大いにあります。この問題を確実に攻略するために、また、IT技術の進歩やDX推進など、昨今のデジタル化に遅れを取らないようにするためにも、早晩、システムのクラウド化は企業経営にとって必然となるでしょう。

※国産SaaS型ERPの代表格・奉行V ERPクラウドの詳細については、こちらを参照ください。

システムのリプレイスで事前に取り組むべき3つのポイント

経済産業省は、2018年「DXレポート〜ITシステム『2025年の崖』克服とDXの本格的な展開〜」で「既存の基幹システムを使い続けることで甚大な経済損失を被る」と指摘しました。ここで言われた「既存の基幹システム」は、旧態依然としたオンプレ型システム(レガシーシステム)ですが、世界規模でデジタル化・DX化が進む現代において、企業が競争力を強化・維持し続けるためには、期間システムを刷新し、かつ、クラウド化するなどで最新技術を常に応用できる状態にすることは必須です。

とはいえ、長い時間をかけて自社仕様にカスタマイズしてきたERPシステムを急に刷新するのは、たとえ大企業でも容易ではありません。そこに各企業のジレンマが見え隠れしています。

できるだけ負担を少なく、短時間で無理なくリプレイスを進めるためには、新システムを選定する前に次のような準備をしておくことが肝心です。

1.既存業務の棚卸し・見直しで業務課題を洗い出す

現行システムより高い成果を見込めるシステムに移行するには、現行システムを利用した業務プロセスの見直しが必要です。現有システムでの業務フローがどうなっているか、どのような業務にシステムを利用しているかを洗い出し、時間がかかっている業務や、手作業が発生している・手間がかかっている業務を把握します。

また、設計書や操作説明書などから現有システムの設計内容を整理しておくのも大切です。合わせてサーバーやネットワーク、システムの安全性(情報セキュリティ)、快適性、耐障害性などの状況も確認しましょう。

現状の業務が抱える課題やシステム環境を把握することで、新システムに必要な機能や要件が明確になり、選定時の判断基準になります。

2.システムの標準機能に合わせて業務を標準化することを考える

DXレポートで指摘された問題の要因の1つには、従来システムに行われてきた「アドオン開発の繰り返し」による構造の複雑化・ブラックボックス化が挙げられます。

これまでは、基本パッケージで実現できない機能はアドオンで実現する「Fit & Gap」という考え方が解決の定石でした。しかし、この対応では独自性が強くなり、将来バージョンアップの妨げになることがあります。また、ITの進化や業務の変化などに柔軟に対応できず、対応するためにさらなるコストと時間、リソースも割かなければならなくなります。

そのため、近年はこのような状況を回避する方法として、「業務をシステムの標準機能に合わせることが重要(Fit to Standard)」という考え方が主流になりつつあります。業務を標準化すれば、従前よりも低コスト・短時間で導入できるほか、定期的なアップデートで最新機能による最適化の恩恵を享受できるため、時代の変化へも追随しやすくなります。

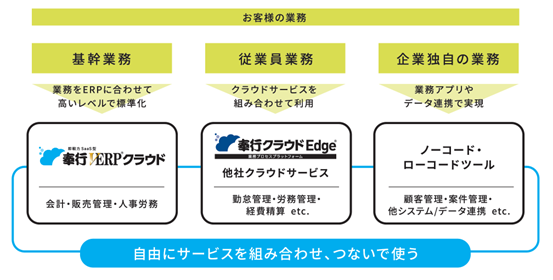

もちろん、全ての業務内容をERPシステムに合わせることは難しいですが、昨今のERPシステムは各業界を代表する企業の業務プロセスをベストプラクティスとして取り入れており、様々な他社クラウドサービスやノーコード・ローコードツールを組み合わせることで、ほぼ必要な機能を網羅できるようになっています。

例えば奉行V ERPクラウド・奉行V ERPクラウド Group Management Modelでは、基幹業務のほとんどを標準機能で網羅しており、業務をシステムに合わせることで高いレベルで業務を標準化でき、業務効率化を実現しやすくなっています。従業員業務には奉行クラウドEdgeを自動連携できるほか、他社クラウドサービスを組み合わせることもできます。既存サービスで対応しきれない企業独自の業務には、ノーコード・ローコードツールを用いた業務アプリ作成や現有システムとのデータ連携で対応できるため、従前システムのように独自にカスタマイズする必要がありません。

3.自社のベストプラクティスを実現する適切なパートナーを選ぶ

DXレポートでは、2025年に約43万人、2030年には最大79万人のIT人材不足に陥ることも予測されています。そして現在の日本は、まさにその予測通りの状況に陥っています。2027年問題対策でシステム移行を行いたくても、ITエンジニアやパートナー企業が確保しづらく、従来通りのスケジュール感、予算感での移行が難しくなりつつあります。事実、「SAP S/4HANA」に長じたコンサルタント、エンジニアはすでに引く手あまたで確保が難しく、SAP人材の育成プロジェクトも発足している有様です。

移行には検討すべき課題も多くあることから、ITエンジニアはもとより、システム導入に向けてしっかり伴奏してくれるパートナーを厳選し、早めに確保しておきましょう。

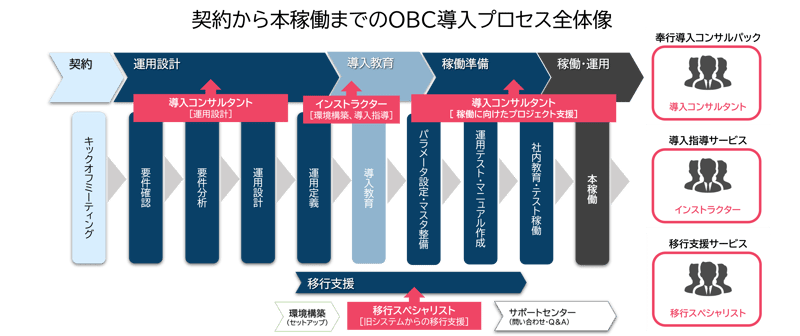

例えば奉行V ERPクラウドや奉行V ERPクラウド Group Management Modelの場合、全国3,000社のパートナー企業と6,000人の認定インストラクターが、連携して導入から運用設計、導入教育、本稼働まで、ユーザーに寄り添ってサポートする体制が整備されています。また、日常の運用面でも、中堅・上場企業の業務レベルに精通した専任スタッフが操作方法や業務に合わせた運用方法などの相談に対応し、短期間で安定稼働できるよう支援します。

セキュリティ面においても、Microsoft社が提供するMicrosoft Azureの国際標準の強靱なセキュリティ体制で守られており、保存されたデータは国内に限定した管理体制のもと、OBC独自のセキュリティ体制で守られています。

※奉行iクラウドのセキュリティ体制については、コラム「クラウドの安全性と情報漏洩リスクを奉行シリーズの対策から解説」を参照ください。

おわりに

2027年問題の本質は、オンプレ型システム全てに共通するものです。「SAP ERP 6.0」は当然ながら、レガシーシステムを使い続ける以上は避けて通れない問題です。今回ご紹介した対応策を参考に、自社システムのサポート終了時期を確認し、できるだけ早く新システムへの移行準備を始めておくことが賢明です。

OBC360°には、新たなERPシステムを選定する際に重視したいポイントを解説した記事もありますので、参考にしながら自社に合ったシステムをじっくりと検討してみてはいかがでしょうか。

※ERPシステム選定時のポイントについては以下のコラムも参照ください。

奉行V ERPクラウド・奉行V ERPクラウドGM Model

導入のご相談承ります

OBCでは、累計82万の導入実績からベストプラクティスを追求し、標準化・最適化された業務プロセス・業務処理機能を搭載したERPシステム「奉行V ERPクラウド」「奉行V ERPクラウドGroup Management Model」をご提供しています。中堅・上場企業の生産性向上や内部統制対応、グローバル会計管理からグループ経営の合理化まで、様々な課題に対応します。

サービスについて詳しく知りたい方は、システムコンサルタントがお電話やメールでご相談を承ります。何でも気軽にご相談ください。

関連リンク

-

あらゆるサービスやデータと繋がる

中堅・上場企業向け国産 SaaS ERP奉行V ERP クラウド

-

グループ経営合理化のためにうまれたグループ企業のためのクラウドERP

奉行V ERPクラウド

Group Management Model

こちらの記事もおすすめ

OBC 360のメルマガ登録はこちらから!