2024年6月より、住民税の特別徴収税額通知書を電子データで配付できるようになりました。毎年通知書の仕分けや配付、給与システムの更新作業に追われていた担当者にとっては、朗報とも言えます。しかし、その実態が明らかになるにつれ「紙より不便かも」と心配する声が上がっています。

実は、住民税の特別徴収税額通知書の電子化には、導入前の準備が大切です。今回は、特別徴収税額通知書を電子配付するために、必ずやっておくべき準備について解説します。

目次

住民税特別徴収税額通知書とは

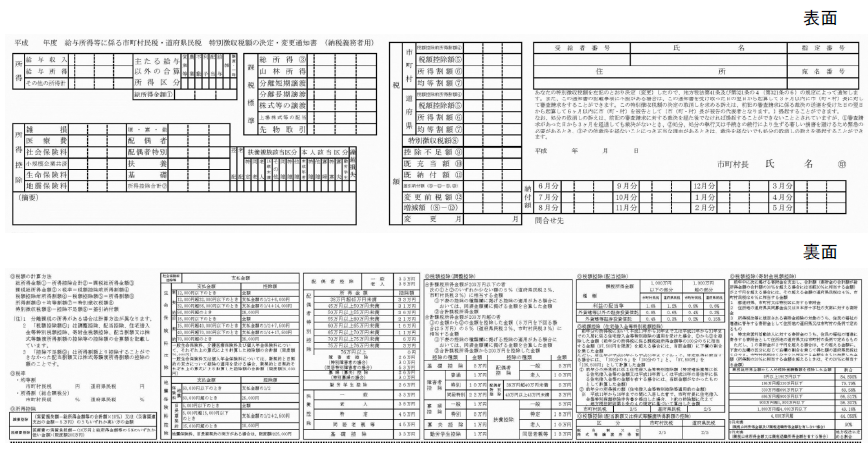

「住民税特別徴収税額通知書」(以下「税額通知」)は、住民税の金額が決まったことを知らせる書類のことを言います。

住民税は、前年の所得をもとに税額が算出されます。個人で納める場合は「普通徴収」となるため、税額通知は「住民税納税通知書」「住民税額決定通知書」と呼ばれています。一方、企業に雇用されている給与所得者の場合は、企業が「特別徴収」(給与天引き)して各市町村に納付することになっているため、税額通知を「特別徴収税額通知書」や「特別徴収税額決定通知書」と呼びます。

税額通知の様式はそれぞれ発行される行政区によって異なりますが、いずれも税額の根拠となる内容が記されています。

出典:総務省 PDF「特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化」

特別徴収税額通知書は2024年から電子データで受取可能に!

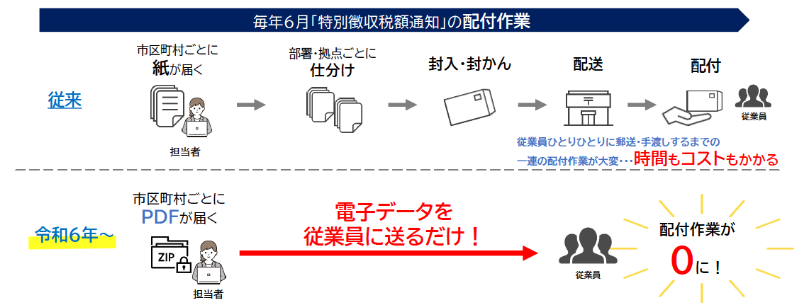

住民税の税額は毎年6月頃に決定されるため、税額通知の発行も毎年6月となります。特別徴収の場合、決定された住民税は、6月分の給与から翌年5月分の給与まで12カ月かけて天引きすることになります。そのため担当者は、税額通知が届いたら、6月分の給与処理を始める前に給与システムで従業員の6月分と7月分以降の住民税額を更新し、合わせて納税義務者用の税額通知を仕分け・封入して従業員に配付しなければなりません。

税額通知は、通常、従業員が毎年1月1日時点で居住する市区町村から書面で受け取るため、届くタイミングもバラバラで、給与システムの更新作業も1件1件手入力で修正する必要がありました。これが、2024年から、希望すれば紙ではなく電子データで受け取って配付することも可能になりました。

電子データで税額通知を受け取れば、税額通知データを従業員に送信するだけで配付できるため、仕分けや配付にかかる作業時間がゼロになるという大きなメリットがあります。

ただし、税額通知を電子データで受け取るには、毎年1月末が期限の給与支払報告書※を地方税ポータルシステム「eLTAX」で電子申告し、その際、特別徴収税額通知の受け取り方法を「電子データ」に指定する必要があります。給与支払報告書を紙(または光ディスク等)で提出している場合は、税額通知の電子配付を選択することはできないため、毎年1月の申告までには、税額通知の受け取り方法を検討する必要があります。

※納税義務者用の電子データ受取を希望する場合には、給与支払報告書に「受給者番号」の入力も必要です。

また、税額通知の受け取り方法は、特別徴収義務者用(自社用)と納税義務者用(従業員用)のそれぞれで、電子データまたは書面による受け取りを選択できます。電子データでの受け取りを選択すれば、書面の送付は行われません。つまり、次のように4つの組み合わせの中から受け取り方法を選ぶことになります。(ただし、従業員用は全社一律での選択になり、従業員ごとに変更することはできません)

| 特別徴収義務者用(自社用) | 納税義務者用(従業員用) | |

|---|---|---|

| ① | 電子データ | 電子データ |

| ② | 電子データ | 書面 |

| ③ | 書面 | 電子データ |

| ④ | 書面 | 書面 |

これまでは、副本として電子データを受け取ることができましたが、税額通知の電子受取が可能になったことにより、副本の電子データ配付が廃止されました。そのため、これまで副本の電子データを社内システムに取り込んで納税処理をしてきた企業は、①または②を選択しなければ従来通りの業務が行えないことになります。

なお、一度受け取り方法を指定すると、原則として、年度途中での変更はできません。ただし、初回決定通知送付時までは、「特別徴収税額通知受取方法等変更届出書」を提出すれば通知先メールアドレスの変更を含む受取方法の変更はできます。

特別徴収税額通知書を電子配付する前に

必ずやっておきたい3つの準備

税額通知を電子データで配付すると言っても、「受け取った通知データを従業員に配付したら終わり」ではありません。電子配付をすることが決まったら、市区町村から税額通知が交付されるまでに、次の3つの準備を必ずやっておきましょう。

1. 税額通知データのダウンロード方法を効率化する

税額通知データをeLTAXからダウンロードするのは、業務担当者の作業になります。

各市町村から順次eLTAXに格納された税額通知データは、eLTAXの「処分通知等一覧」画面からダウンロードして受け取ります。複数日分をまとめて一括ダウンロードすると、通信回線の混雑等により時間がかかる恐れがあるため、格納通知メールを受け取ったら、その都度ダウンロードしましょう。

ただし、ダウンロードにはeLTAXへのログインが必要です。また、所定のデータを一覧画面から手動で探す必要があるため、ある程度作業に時間がかかることをあらかじめ想定しておく必要があります。

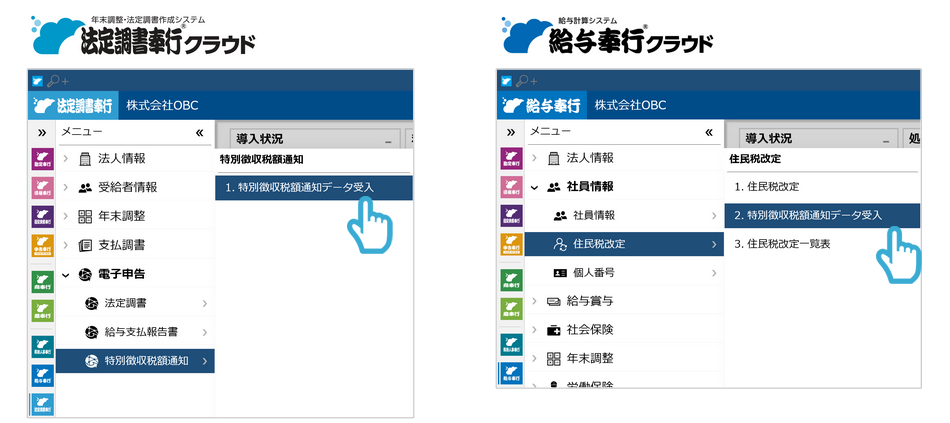

法定調書奉行iクラウド のように給与支払報告書を電子申告できるシステムなら、eLTAXを開くことなく税額通知データを1クリックでダウンロードできるため簡単です。また市場には、給与奉行iクラウドのように、直接eLTAXから税額通知データを取り込める給与システムもあります。

こうしたシステムを利用することで、ダウンロードに手間をかけることがなくなり、その後の業務もスムーズに進めやすくなります。

2.税額通知データを自動配信できる体制を整える

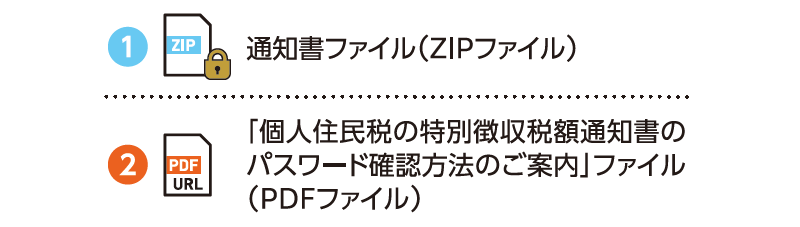

従業員に配付する税額通知ファイルには次の二つがあります。

出典:eLTAX「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化にかかる特別徴収義務者向け特設ページ」

企業には、各市区町村から全従業員分の①および②のデータが届きます。どの電子データがどの従業員のものかを特定するには、受給者番号と照合する必要がありますが、担当者が個別に判断して手動で配信するのは、手間がかかる上にファイルを誤送信する恐れもあり、非現実的でしょう。

税額通知を電子配付するには、まず、次の2つの仕組みを導入する必要があります。

- (1)全従業員の税額通知データを自動で判別する

- (2)適切に配付する

税額通知データは、eLTAXから税額通知データをダウンロードする際に自動判定できれば、配付作業も簡単になります。例えば、法定調書奉行iクラウドや給与奉行iクラウドでは、税額通知データを受け入れた際、どの税額通知データがどの従業員なのかを自動判定します。

そして、全従業員の税額通知データを判定した後は、奉行Edge 給与明細電子化クラウドのような給与明細を電子交付できるシステムを利用すれば、あらかじめ登録済の従業員メールに一斉送信できるうえ、誤送信の心配がありません。奉行Edge 給与明細電子化クラウドでは、税額通知データをファイル添付で送信するほか、Web上で確認できる設定もできます。Web上で確認できるようにしておけば、スマートフォンからも確認・ダウンロードしやすくなり、従業員は自分にあった手段で受け取ることができます。

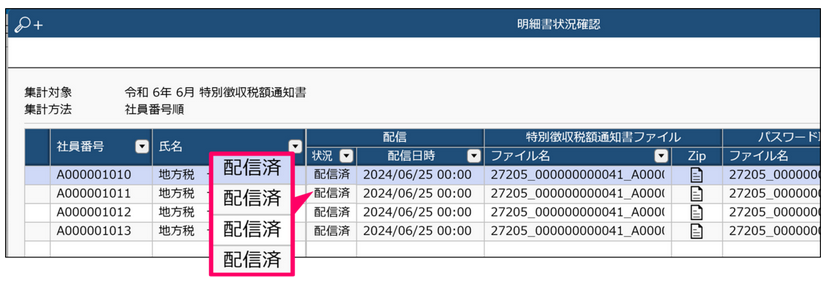

到達状況は、奉行Edge 給与明細電子化クラウドの管理画面で確認できます。

税額通知を電子データで受け取ると「到達状況」の更新を求められるため、更新作業にも役立ちます。

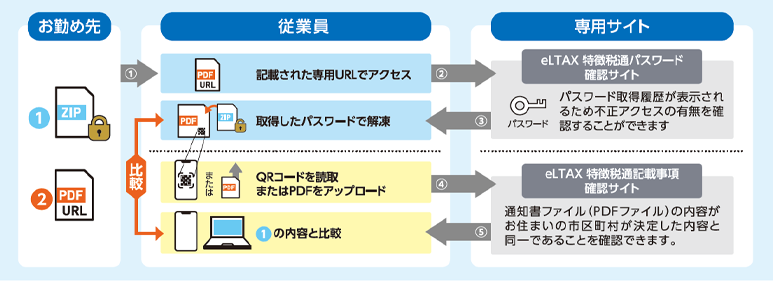

3.従業員がファイルを解凍できるようサポートする

税額通知データは、セキュリティ上、簡単に開けるという状態では届きません。上記①のデータは、暗号化されたZIPファイルになっており、解凍しなければ開いて確認することができなくなっています。①のデータを開くには、②に記載されたURLからパスワードを取得し、専用の解凍ソフトで解凍します。そして、この一連作業は従業員本人が行わなければなりません。

データの解凍作業に不慣れな従業員にとっては、この作業がとても分かりづらく、問い合わせが殺到する可能性があります。そのため、事前にしっかりサポートできる体制を整えておくことが肝心です。

例えば、ZIPファイルの解凍ソフトについては、MACやiPhone(OS13以降)であれば標準搭載されていますが、WindowsやAndroidのスマートフォンは標準機能で解凍できません。そのため、別途解凍ソフトをインストールする必要があります。

ただし、デバイスによってはインストールできない場合があります。中には有償の解凍ソフトもあるため、事前にしっかり確認しておきましょう。

インストールする解凍ソフトは、次のような地方税共同機構(LTA)が「動作確認済み」と公表しているソフトがおすすめです。

| OS | ZIP解凍ソフト | バージョン | - |

|---|---|---|---|

| windows | CubeICE | 3.1.0 | |

| WinRAR | 6.24.0 | 有償 | |

| 7-zip | 23.01 (2023-06-20) for Windows |

||

| Android | WinZip | 6.7.1 | 一部有償 |

| ZArchiver | 1.0.6 | ||

| iOS | ファイル(iOS13以降は標準機能で解凍可能) | ||

| macOS | Finder | ||

従業員の個人所有のスマートフォンにインストールしてもらう場合は、その旨をしっかり周知しましょう。「個人スマートフォンに解凍アプリを入れるのは嫌」という従業員がいる場合は、本人同意のもと担当者が解凍作業を行い、印刷して配付することも可能です。

また、解凍ソフトの入手方法や解凍方法などは、マニュアル化して事前に配付・周知しておきましょう。税額通知データが届いた際に従業員が混乱しないよう、マニュアルは様々な方法で閲覧、確認できるようにしておくのもおすすめです。

おわりに

税額通知の電子配付は、ZIPファイルの取り扱いや、解凍作業を従業員が行わなければならないなど、注意点も多いため、電子化が解禁されて直ぐに切り替えた企業はそう多くはないようです。

しかし逆に言えば、解凍作業の問題さえクリアすれば税額通知の電子化は簡単です。税額通知を電子化するだけで、従来6月に集中的に行ってきた配付業務やシステムの更新作業などは飛躍的に効率化されることは間違いありません。

税額通知の電子化には、まず給与支払報告書の提出を電子申告にする必要があります。法定調書奉行iクラウドのようなシステムを利用すれば、1回の電子申告で各市区町村への提出が終わるため、送付のため仕分け作業も不要になります。

まだ電子申告していない場合は、これを機に、次回の給与支払報告書から電子申告に切り替え、税額通知の電子配付までシステム環境をまとめて整備してはいかがでしょうか。

関連リンク

-

年末調整業務を効率化する各種機能を搭載したクラウド法定調書・支払調書作成

クラウド年末調整・法定調書作成システム 法定調書奉行iクラウドについて

-

法定調書作成のデジタル化で年末年始の残業を削減しませんか?

こちらの記事もおすすめ

OBC 360のメルマガ登録はこちらから!