労働条件通知書は、企業が労働者を雇い入れた際に労働者に交付する義務のある大切な書類の1つです。2024年4月より、この労働条件通知書に記載すべき事項がいくつか追加されました。

今回は、2024年4月以降の労働条件通知書について、法改正の背景や内容と合わせて新様式の書き方について解説します。

目次

- 「労働条件の明示」は企業の義務

- [労働条件明示ルール]2024年改正に至った3つの背景

- 2024年度以降の「労働条件の明示事項」

- 労働条件明示ルール改正に伴う労働条件通知書の書き方

- その他の法改正に伴うモデル労働条件通知書の変更点

- 労働条件通知書を電子交付にすれば業務効率化にも有効!

- おわりに

「労働条件の明示」は企業の義務

「労働条件の明示」は、労働契約を新たに結ぶ(または更新する)際、企業が労働者に対して賃金や労働時間などの労働条件を明示することを言います。

労働契約そのものは、口頭でも有効に成立します。しかし、労働条件を明示していないと後にトラブルに発展する恐れがあります。そのため労働基準法では、企業に対して賃金、労働時間その他の労働条件の明示を義務づけています。(第15条第1項)

具体的な明示事項は、労働基準法施行規則(以下「労基則」)で定められており、特定の事項については書面での交付による明示が必要です。これらの明示事項を整理した書面が「労働条件通知書」になります。

ただし、労働条件通知書の様式は基本「自由」とされており、明示すべき事項が記載されていれば問題ありません。そのため、記載項目に重なる点が多い「雇用契約書」や「就業条件明示書」と一体化した「労働条件通知書兼雇用契約書」「労働条件通知書(兼)就業条件明示書」として交付するケースもあります。

※就業条件明示書は、人材派遣会社が登録している派遣社員と契約を結ぶ際に提示することが義務付けられている書類です。

なお、労働条件の明示は、正社員、パート、アルバイトなど、雇用形態にかかわらず全ての労働者に対して交付しなければなりません。また、明示のタイミングは「労働契約の締結をする際」となっています。つまり、新規採用時(採用内定時)だけでなく、定年後再雇用や出向、有期労働契約の更新などの際も、労働条件の明示が必要になります。

労働条件の明示義務に違反した場合は、30万円以下の罰金が科せられることがあります。また、明示した労働条件が事実と異なると、労働者から即時労働契約の解除もできるなども法令で定められているため、労働条件通知書は記載に誤りがないようしっかりチェックし、もれなく交付するようにしましょう。

※労働条件通知書については、コラム「労働条件通知書とは?雇用契約書との違いや記載事項を例とともに解説」も参照ください。

[労働条件明示ルール]2024年改正に至った3つの背景

2024年4月に労基則が改正され、合わせて「有期労働契約の締結、更新及び雇い止めに関する基準」も改正されました。これにより、労働条件の明示項目に新たな項目が追加されました。

この改正の背景には、働き方改革の一環として、昨今の多様化する雇用ルールに対応するという目的がありました。

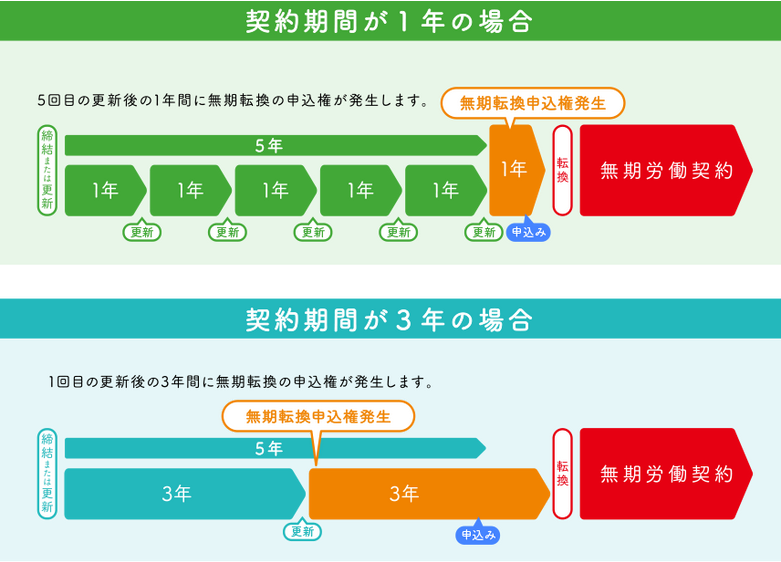

1つは「有期契約労働者の無期転換への対応強化」です。

無期転換とは、企業との間で「有期労働契約が5年を超えて更新された場合」に「有期契約労働者からの申込み」により、期間の定めのない「無期労働契約」に転換されるルール(無期転換ルール)です。有期契約労働者が企業に対して無期転換の申込みをした場合、企業は断ることができず無期労働契約が成立します。

出典:厚生労働省「無期転換ルールについて」

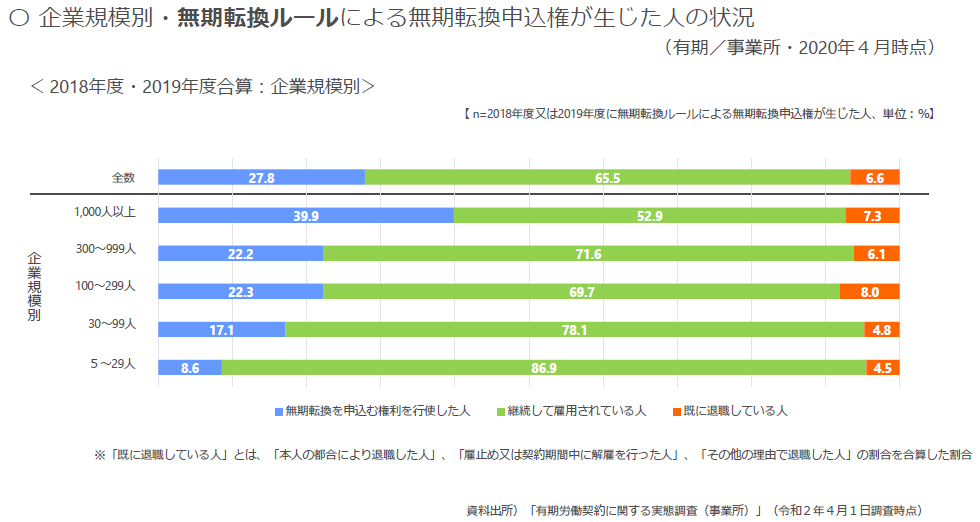

このルールは2013年の改正労働契約法で規定されたものですが、2021年に行われた有期労働契約に関する実態調査では、無期転換ルールにより無期転換申込権が生じた人のうち「無期転換を申込む権利を行使した人」の割合が3割に満たず、割合の最も高い「1,000人以上」の企業規模でも約4割に留まっていました。そのため、無期転換ルールに対する認知・理解の促進、適用の拡大が大きな課題となっていました。

出典:厚生労働省 PDF「無期転換ルールに関する参考資料」

もう1つは、「雇用ルールの明確化」です。

昨今は働き方の多様化に伴い、「勤務地限定」や「職務限定」という契約も増えてきました。同じ正社員でも労働条件が多様化しているため、企業の説明不足や労働者との認識違いといったトラブル防止のためにも、労働条件をより明確にする必要がありました。

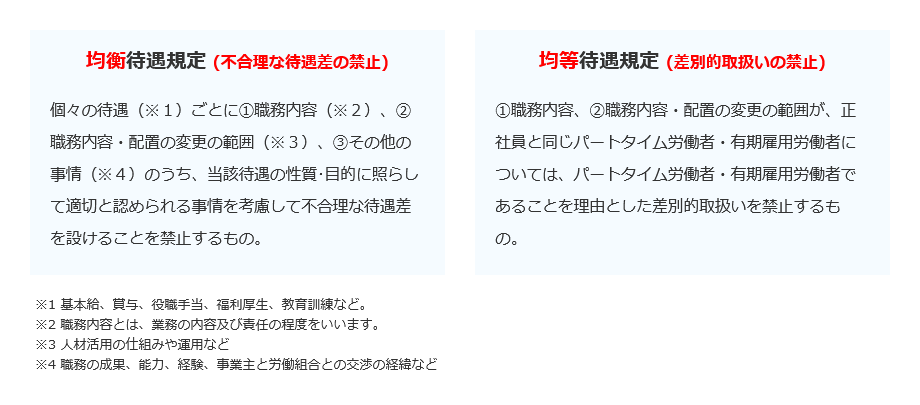

さらに、労働条件明示ルールの改正は「同一労働同一賃金の明確化」という意味合いもあります。

同一労働同一賃金は、同一の企業内において、無期労働契約の従業員と有期労働契約の従業員との間で、基本給や賞与などあらゆる待遇について、次のように不合理な待遇差を設けることを禁止する法律です。(パートタイム・有期雇用労働法第8・9条)同一労働同一賃金に対する罰則はありませんが、2021年以降は全ての企業に適用されており、従業員に対して有期労働契約と無期労働契約の違いを適切に説明することが求められています。

出典:厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法とは」

無期転換ルールを促進するには、労働者が無期転換後の労働条件に対する理解を深めることも重要です。また、同一労働同一賃金が求める範囲は、賃金(給与・賞与)や各種手当てだけでなく福利厚生や教育・キャリアプランなども含まれます。そのため、全ての雇用者に対して将来のキャリアプラン等を踏まえた労働条件の明示が必要になります。

※同一労働同一賃金の詳細は、コラム「同一労働同一賃金とは?【2021年4月法改正】企業が行うべき対策 」も参照ください。

2024年度以降の「労働条件の明示事項」

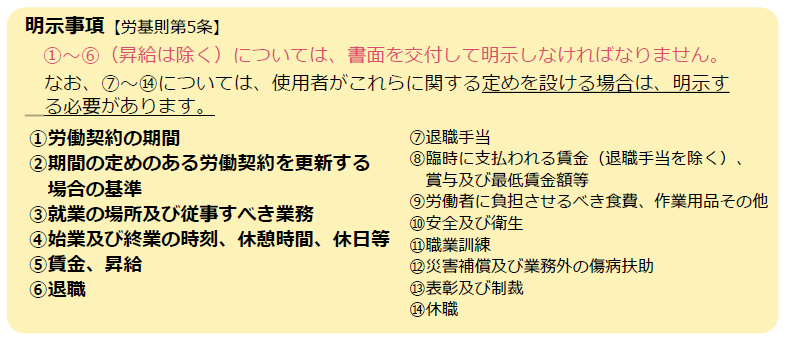

これまでの労働条件の明示事項は、次のように定められていました。このうち、書面での交付が求められているのは、1〜6(5の中で昇給に関する事項を除く)の事項となります。

出典:厚生労働省 PDF「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」

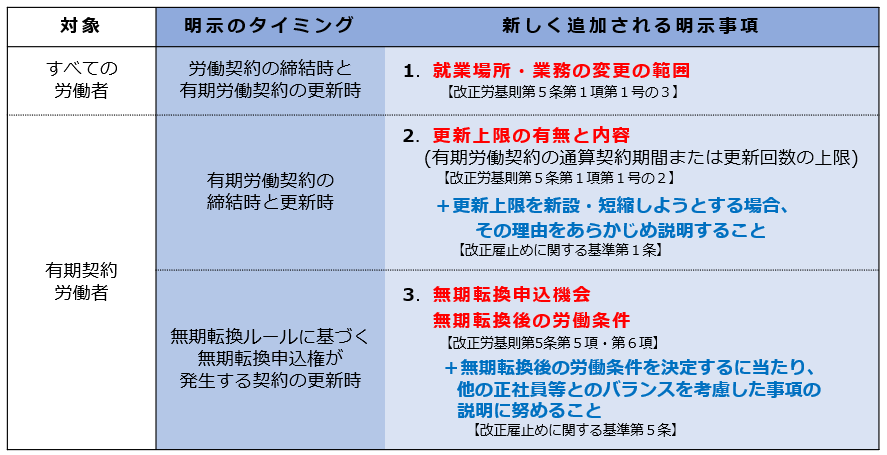

これに加え、2024年度以降は次の3項目が追加されました。これらの追加事項は、原則書面による明示が必要です。

出典:厚生労働省 「労働条件明示のルール変更」

全ての労働者に

1. 就業場所・業務の変更の範囲の明示

「就業場所」は、労働者が通常就業することが想定されている就業の場所のことで、「業務」は労働者が通常従事することが想定されている業務を指します。

雇い入れ直後の就業場所や業務の内容は、従前より明示することが義務づけられていましたが、2024年度以降は就業場所と業務の「変更の範囲」も明示する必要があります。「変更の範囲」はと、労働契約の期間中において配置転換などによって変わり得る範囲のことで、例えば配置転換や在籍型出向が命じられた際の配置転換先や在籍型出向先の場所や業務など、将来の見込みを含めた就業場所や従事する業務が該当します。

なお、この事項は正社員だけでなく、パート・アルバイトなど有期契約労働者を含む全ての労働者が対象で、労働契約の締結時(採用から入社までの間)と有期労働契約の更新のタイミングごとに明示しなければなりません。

有期契約労働者に

2. 更新上限の有無と内容の明示

有期労働契約の締結・契約更新の際は、更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無も明示する必要があります。上限以後は契約更新しないルールがある場合は、例えば「契約期間は通算4年を上限とする」「契約の更新回数は3回まで」など、その内容も明示しなければなりません。

この事項は、パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者などの有期契約労働者が対象となります。更新上限の定めがあるにもかかわらず、書面による明示が行われていない場合は、労基法15条違反となるため注意が必要です。

なお、更新上限を新設する場合や更新上限を短縮する場合(「通算契約期間の上限を5年から3年にする」など)は、更新上限の新設・短縮をする前に、その理由を労働者に説明することも必要です。

有期契約労働者に

3. 無期転換申込機会・無期転換後の労働条件の明示

無期転換申込機会は、有期労働契約が無期転換を申し込むことができる無期転換申込権が発生するタイミングのことです。労働者が行使しない限り明示し続ける必要があるため、無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨と無期転換後の労働条件を明示しなければなりません。

無期転換後に明示すべき労働条件は、労働契約締結の際の明示事項と同じものです。明示方法は、事項ごとに明示する方法のほか、有期労働契約時の労働条件との変更部分を明示する方法も認められています。また、無期転換申込権を行使せず、次の無期転換申込機会に明示すべき事項が前回明示した内容と全て同じの場合は、全ての事項が同じであることを明示する方法でも対応できます。

| (例)「無期転換後の労働条件として○月○日に示したものと同じ」 |

また、無期転換後の労働条件を決定するにあたっては、正社員や無期雇用フルタイム労働者とのバランスを考慮する必要があります。そのため、就業の実態に応じて業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など他の通常の労働者との均衡を考慮した事項に関する説明に務めなければなりません。(同一労働同一賃金)

明示のタイミングは「無期転換申込権が生じる契約更新時」と「無期転換申込権の行使による無期労働契約の成立時」となります。有期契約労働者が「無期転換申込権」を行使せず有期労働契約を更新する場合は、更新の都度、無期転換申込機会を明示する必要があります。

また、説明方法は文書を交付して個別面談での説明を基本としますが、説明会等で複数の該当者に同時に行う方法も認められています。

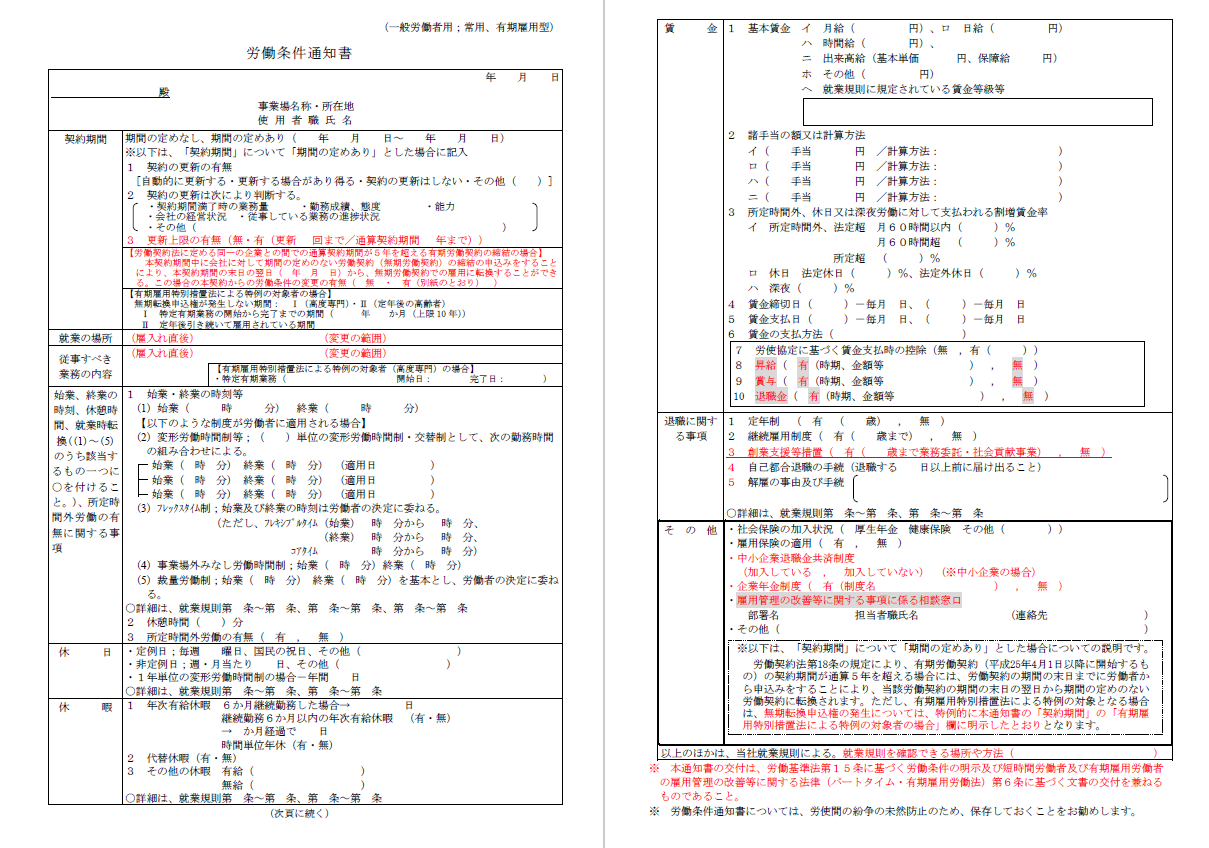

労働条件明示ルール改正に伴う労働条件通知書の書き方

労働条件通知書は、明示事項を満たしていれば様式は自由です。厚生労働省のホームページには、新たに追加された明示事項を含む労働条件通知書のモデル様式が提供されていますので、モデル様式に準じて記載できるようにしていれば、抜け漏れの心配はないでしょう。

出典:厚生労働省 PDF「モデル労働条件通知書」

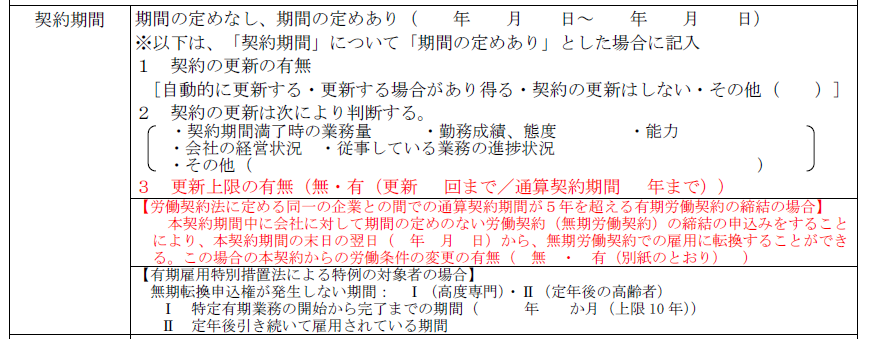

2024年度に追加された3つの明示事項に関連するのは、「契約期間」「就業の場所」「業務の内容」欄ですが、記載にあたっていくつか注意すべき点があります。

●契約期間

「期間の定めあり」とした場合に「更新上限の有無」を記載する事項が追加されています。

更新上限を設ける場合は、上限回数や上限年数も記載します。表示方法はモデル労働条件通知書のように箇条書きにするほか、「契約期間は通算4年を上限とする」など文章にしても構いません。「契約5回まで(1回目/5回目)」のように、現在の契約更新回数を併記するのも、より明確になるのでおすすめです。

また、無期転換申込権は労働者が行使しない限り更新のたびに明示が必要になるため、モデル労働条件通知書のように、あらかじめ無期転換申込機会の明示もフォーマット化しておきましょう。

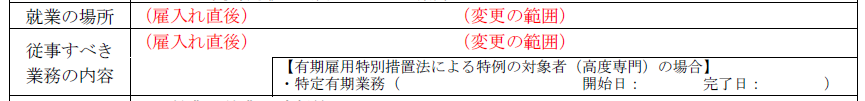

●就業の場所・業務の内容

就業場所や業務については、雇入れ直後と変更の範囲をそれぞれに記載します。

変更の範囲については、「●●営業所」「○○県内」「会社の定める○○」など、どの程度限定されるかを明確にします。(一時的な変更は記載する必要はありません)

就業場所や業務内容に限定がない場合は、国内外を含むすべての就業場所・業務を包括的に記載することになりますが、労働者から「もっと具体的に」と求められたりトラブルに発展したりすることも考えられるため、できる限り明確にするとともに、労働者と認識を共有することに努めましょう。

明らかに変更がない場合やテレワークの可能性がある場合も、その旨を明記しましょう。

| 就業場所 | (雇入れ直後)仙台営業所 | (変更の範囲)会社の定める営業所 |

| (雇入れ直後)広島支店 | (変更の範囲)海外(イギリス、アメリカ、韓国)・日本国内の本店、全ての支店・営業所への配置転換あり | |

| (雇入れ直後)本店および労働者の自宅 | (変更の範囲)本店および全ての支店、営業所、労働者の自宅での勤務 | |

| 業務 | (雇入れ直後)広告営業 | (変更の範囲)社内でのすべての業務 |

| (雇入れ直後)店舗における会計業務 | (変更の範囲)すべての業務への配置転換あり |

| 就業場所 | (雇入れ直後)十三出張所 | (変更の範囲)淀川区内 |

| (雇入れ直後)東京本社 | (変更の範囲)原則、東京都内 (ただし関東圏内に事務所新設の場合は、希望に応じ異動することがある) |

|

| (雇入れ直後)旭川センター | (変更の範囲)旭川センター | |

| (雇入れ直後)品川事務所および「テレワーク就業規則」第○条に規定する在宅勤務の就業場所 | (変更の範囲)品川事務所および「テレワーク就業規則」第○条に規定する在宅勤務の就業場所 | |

| 業務 | (雇入れ直後)運送業務 | (変更の範囲)運送および運行管理 |

| (雇入れ直後)商品企画 | (変更の範囲)本社における商品・営業の企画業務、営業所における営業所長としての業務(ただし出向を命じる場合あり。その場合は出向先の定める業務) | |

| (雇入れ直後)ピッキング、商品補充 | (変更の範囲)雇入れ直後の従事すべき業務と同じ |

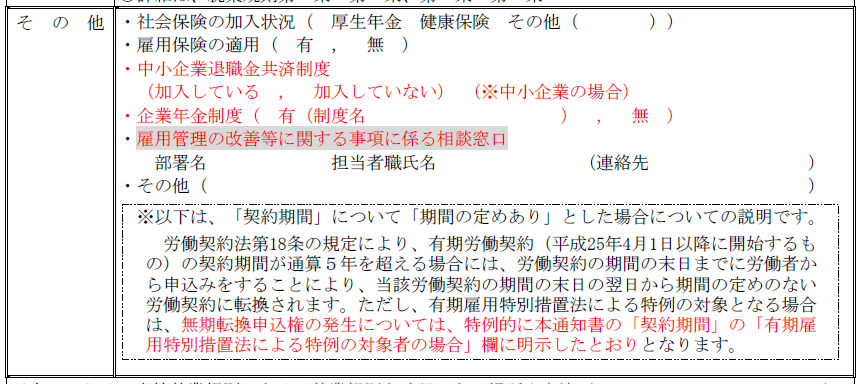

その他の法改正に伴うモデル労働条件通知書の変更点

働き方改革に伴い、これまで様々な法令が改正され、労基則の改正以外にも労働条件に関する影響が生じています。そのため、2024年版のモデル労働条件通知書では、その他の法令に伴う変更内容も追加されました。

これらは必ずしも労働条件通知書に記載すべき項目とはされていませんが、自社フォームで交付している場合は、モデル労働条件通知書に準拠すべきか検討しましょう。

労基則改正以外に追加された事項は、次の4つです。

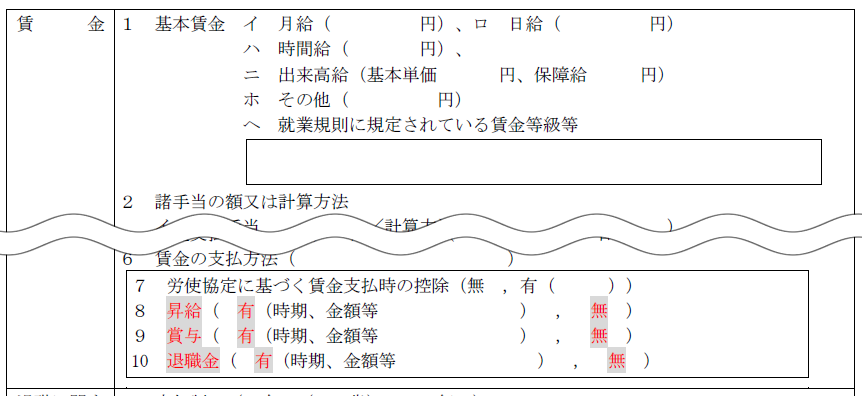

●賃金に関する追加事項

パートタイム・有期雇用労働法では、短時間労働者・有期雇用労働者に対して「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」を文書の交付等で明示することが義務づけられています。これにより、モデル労働条件通知書は労働条件の明示とパートタイム・有期雇用労働法の文書の交付を兼ねるものとして、短時間労働者・有期雇用労働者に向けた昇給・賞与・退職金に関する項目が追加されました。

短時間労働者・有期雇用労働者に交付する際は必ず必要になる項目ですので、モデル労働条件通知書のように兼用できるフォーマットにしておくと業務の効率化にもつながるでしょう。

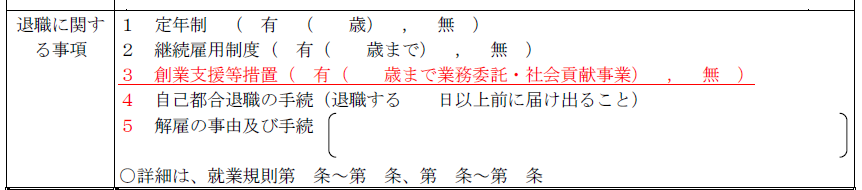

●創業支援等措置による追加事項

2021年に施行された改正高年齢者雇用安定法では、「70歳までの就業機会確保」の中に「創業支援等措置」が盛り込まれています。「70歳までの就業機会確保」は企業の努力義務とされているため、退職に関する事項(解雇事由を含む)の中に「創業支援等措置」に関する事項も追加されました。

「70歳までの就業機会確保」は今後義務化される可能性もあるため、今のうちに追加しておくことも検討しましょう。

●中小企業退職金共済制度・企業年金制度による追加事項

中小企業退職金共済制度、企業年金制度(企業型確定拠出年金制度・確定給付企業年金制度)により退職金制度を設けている場合には、労働条件として口頭または書面等により明示する義務があります。これにより、モデル労働条件通知書にも中小企業退職金共済制度、企業年金制度に関する事項が追加されました。

明示する書面は、「労働契約書、労働条件通知書又はこれに準ずるもの」となっているため、必ずしも労働条件通知書にて明示する必要はありませんが、労働条件通知書に追加すれば複数の書面で明示することを回避できます。

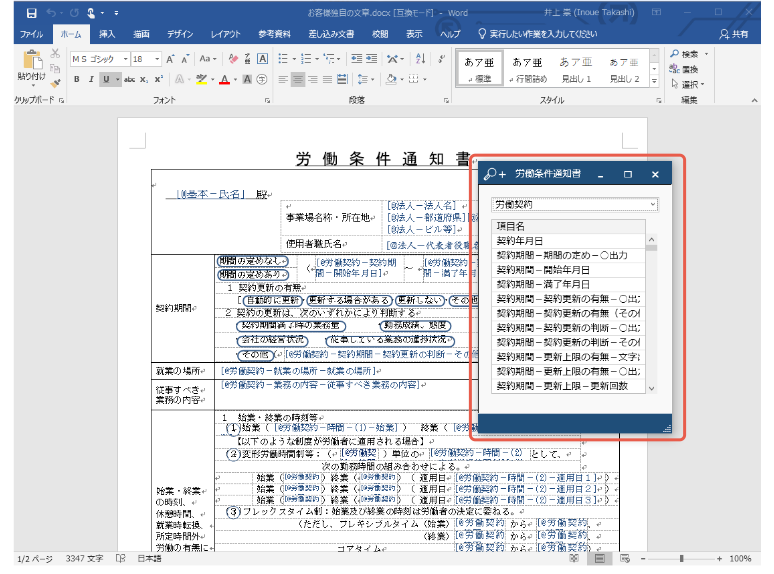

●就業規則を確認出来る場所や方法の追加

労働政策審議会労働条件分科会報告「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について(報告)」(2022年12月27日付)において、就業規則を備え付けている場所等を労働者に示すことが明記されました。就業規則には、就業場所や業務の範囲など詳細を定める場合もあるため、モデル労働条件通知書にも就業規則を確認できる場所や方法などを明記する欄が設けられました。

ただし、就業規則は労働基準法により労働者への周知が義務付けられているものの、その周知方法については引き続き検討されており、必ずしも労働条件通知書で明記する必要はありません。

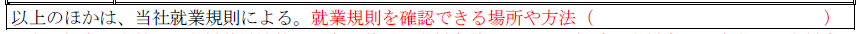

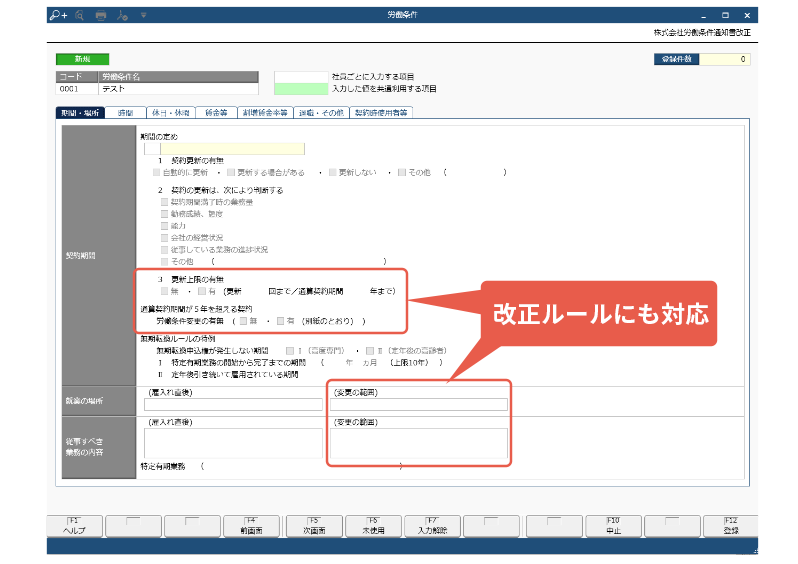

労働条件通知書を電子交付にすれば業務効率化にも有効!

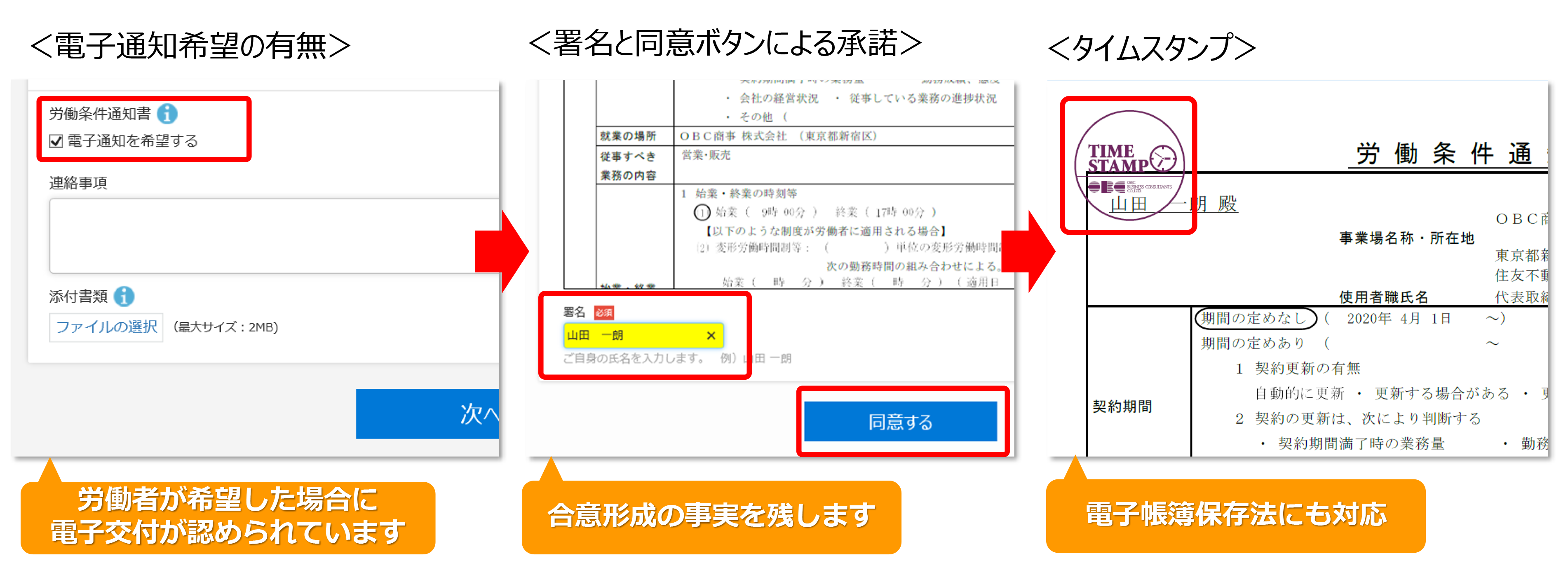

労働条件通知書は、労働者が希望した場合、書面でなくファクシミリや電子メール等の送信などで交付することもできます。

市場では、すでに様々な電子契約機能を持ったクラウドサービスが提供されており、労働条件通知書も電子交付できる仕組みが揃っています。雇用契約そのものを電子化すれば、時間や場所にこだわらず人材採用から契約までをスピーディに行えるため、労働条件通知書の電子交付は業務の効率化にも有効です。

例えば、奉行Edge 労務管理電子化クラウドの場合、人事管理システムと連携しなくても、労働条件通知書の電子発行を希望した相手にweb上で作成・通知することができます。モデル労働条件通知書に対応する様式がシステム内に用意されており、労働条件メニューで明示事項を入力するだけで労働条件通知書を自動作成することができます。

また、Word形式でも出力できます。これまでWord等で作成した自社フォームを使用していた場合は、システムに読み込めば簡単に自社フォームの書面※で作成することも可能です。 ※自社フォームを読み込んだ場合の様式変更は手動での対応になります。

作成した労働条件通知書は、印刷して交付するだけでなく電子交付にも完全対応しており、入社予定者や契約更新する従業員にシステムから電子交付の案内メールを送信できます。案内メールを受け取ったら、自席のパソコンやスマートフォンから労働条件通知書を確認でき、同意ボタンを押すと労働条件通知書にタイムスタンプを付与して電子交付されます。

おわりに

労働条件の明示は雇用主の義務であり、たとえ雇用契約書を取り交わさない場合でも、労働条件通知書は必ず交付しなければなりません。また、このような義務化された書面は、法改正に伴って度々様式変更されるため、記載漏れがないか注意する必要があります。

奉行Edge 労務管理電子化クラウドのようなシステムを利用すれば、モデル様式が変更されると標準様式も自動で対応するため、明示事項の抜け漏れの心配もありません。また、電子交付にも対応するため、書面で交付するよりも作業効率を上げることができます。

法令に則って適切に対応できるよう、このようなシステムを活用することも検討してみてはいかがでしょうか。

関連リンク

-

従業員と担当者をつなぐ一人総務時代を支える業務アシスタント

クラウド労務管理サービス 奉行Edge 労務管理電子化クラウドについて

-

あらゆる総務人事業務をクラウドがアシスト!総務人事業務を定型化し、企業全体の業務生産性を向上

総務人事奉行iクラウド

こちらの記事もおすすめ

OBC 360のメルマガ登録はこちらから!