2025年の改正育児・介護休業法は、4月施行に続き、10月にも新たに施行される項目があります。その1つである「柔軟な働き方を実現するための措置」は、選択肢があるとはいえ全ての企業に義務づけられるものです。その内容は、就業制度や勤怠管理の実務にまで影響するものであり、改正内容をしっかり理解し、適切に対応することが求められます。

そこで今回は、10月から義務づけられる「柔軟な働き方を実現するための措置」にまつわる実務について、見落としがちな実務上の注意点を整理し、制度定着を支えるツール活用のポイントを解説します。

目次

- 2025年改正・育児・介護休業法の概要

- 「柔軟な働き方を実現するための措置」の5つの選択肢

- 柔軟な働き方の実現に向けて企業が備えるべき4つのポイント

- 制度導入で注意すべき“運用上の3つのリスク”

- クラウドサービスを賢く活用してリスクを最小限にしよう

- おわりに

2025年改正・育児・介護休業法の概要

2025年に施行される改正育児・介護休業法は、育児や介護と仕事の両立支援を目的とし、4月と10月の2段階で施行されることになっています。その内容は次のように多岐にわたり、企業に対して義務づけられる項目も多いため、適切に対応を進めなければなりません。

●育児・介護休業法の改正内容

| 改正項目 | 概要 | |

|---|---|---|

| 育児関連 | 子の看護等休暇の見直し | 対象年齢を「小学校3年生修了前」まで拡大。(正社員・パート含む) 取得理由に予防接種や学校行事等を追加。 |

| 所定外労働の制限(残業免除)対象拡大 | 対象を「小学校就学前の子を養育する労働者」に拡大。 | |

| 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加 | 時短勤務が困難な場合の代替措置として、テレワークを追加。 | |

| 育児のためのテレワーク導入 ※努力義務 |

3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう、事業主に努力義務を課す。 | |

| 育児休業取得状況の公表義務適用拡大 | 公表義務の対象企業を「従業員数300人超」に拡大。 | |

| 介護関連 | 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 | 継続雇用期間6か月未満の労働者も取得可能に。 |

| 介護離職防止のための雇用環境整備 | 事業主に対し、介護と仕事の両立支援制度の整備を義務付け。 | |

| 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等 | 介護に直面した労働者への制度周知と意向確認を義務付け。 | |

| 介護のためのテレワーク導入 ※努力義務 |

要介護状態の家族を介護する労働者がテレワークを選択できるよう、事業主に努力義務を課す。 |

| 改正項目 | 概要 | |

|---|---|---|

| 育児関連 | 柔軟な働き方を実現するための措置の導入 | 3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、事業主が5つの措置から2つ以上を選択して整備することを義務付け。 |

| 柔軟な働き方を実現するための措置に関する個別の周知・意向確認 | 上記措置の導入に際し、対象労働者への個別周知と意向確認を義務付け。 |

※ 改正内容の詳細は、コラム「2025年育児介護休業法 改正の変更点と企業が対応すべきポイント」で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。

特に、10月に施行される「柔軟な働き方を実現するための措置」(以下「柔軟な働き方制度」)では、これまで任意だったテレワークなどが具体的な措置として明示され、その中から2つ以上選択・実行することが義務づけられます。また、その措置に対して対象労働者への個別周知・意向確認も義務化され、より強い法的義務となっています。

この柔軟な働き方制度は、就業規則の改定を伴うものであり、勤怠管理にも大きく影響するため、企業にとっては4月改正の対応以上に実務負担が大きくなると予想されています。

4月改正では、多くの企業で対応に手間取り、準備不足のままスタートしたという声が聞かれました。10月改正では、同じ轍を踏まないように改正内容をしっかり把握し、施行までに必要な体制を整備することが大切です。

「柔軟な働き方を実現するための措置」の5つの選択肢

「柔軟な働き方制度」は、3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者に対し、企業が柔軟な働き方を可能にする制度です。具体的には、厚生労働省が定めた次の5つの措置の中から、2つ以上を選択し、就業制度として導入・運用することが求められています。

- ①始業・終業時刻の変更:勤務開始・終了時刻を一定期間変更できる制度で、従業員の申出に応じて運用します。

- ②テレワーク導入:月10日以上のテレワーク勤務が可能になる制度で、対象業務の見直しや申請フローが必要です。

- ③保育施設の設置・運営等:事業所内保育施設の設置、外部保育施設との提携、保育費用補助などを含みます。

- ④養育両立支援休暇の付与:小学校就学前の子の養育者に、年10日以上の特別休暇(有給)を付与します。

- ⑤短時間勤務の導入:労働者の申出に応じて所定労働時間を短縮し、勤務できる制度で、「午前9時〜午後3時」など、業務に支障のない範囲で短縮可能とする柔軟な時間設計が求められます。

※ ただし、労使協定により、短時間勤務が困難な業務に従事する従業員は適用除外とし、代替措置を講じることができます。

●措置を選択する際のポイント

措置の選択は、何を選んでも企業の自由ですが、導入のしやすさだけで選ばず、「従業員が無理なく利用できる仕組みまで整えられるか」の視点が重要になります。

例えば、すでに時差出勤やテレワークの環境が整っている企業であれば、①(始業・終業時刻の変更)や②(テレワークの選択)は現実的ですが、製造業など現場常駐が前提の業態では導入・運用へのハードルが高くなると考えられます。一方、③(保育施設整備)は資金やスペースの制約が大きく、現実的には難しいケースも多くあります。

④(養育両立支援休暇の付与)や⑤(短時間勤務)は、社内ルールの整備だけでなく、勤怠管理や給与計算への反映といった実務連携も必要です。

●「個別周知・意向確認」も義務化に

また、制度そのものの導入に加え、もう一つ忘れてはならないのが、「対象者に対する個別の周知と意向確認の義務化」です。これは、対象となる従業員に対して制度の内容を個別に伝え、どの措置を希望するかを確認する対応が求められるもので、制度導入と同時に「どう伝えるか」「どう申し出を受け付けるか」「どう記録を残すか」といった、申請フローと運用設計まで含めた準備が必要になることを意味します。

現状、従業員とのやり取りが属人化していたり、対応が部署ごとにバラバラだったりすると、法改正への対応が不十分と見なされ、是正勧告を受けるリスクや企業名公表のリスクもあります。

これを機に、職場環境を見つめ直し、適切な対応ができる状態へと改善することが重要です。

柔軟な働き方の実現に向けて企業が備えるべき4つのポイント

柔軟な働き方への対応では、導入した制度を社内で実際に運用できるよう、体制を整えることまで求められています。そのためには、次の4つの準備を施行までに進めておかなければなりません。

これらのポイントを押さえることで、制度が“利用できる状態”として社内に定着し、実a効性のある運用につながっていきます。

ポイント1 就業規則・制度の見直し

制度を導入するには、選択した措置内容に合わせて就業規則や社内規程の変更が必要になります。

短時間勤務制度では、対象となる従業員の範囲、勤務時間帯、適用期間、申出方法などを具体的に定め、労使間で確認可能な形で規定化する必要があります。また、テレワークや時差出勤など、勤務時間や場所に関わる制度を追加する場合は、勤怠管理や業務処理との整合性も見ながら条文化することが求められます。

制度設計にあたっては、現場運用との乖離が起きないよう、実務担当者や現場管理職との擦り合わせを早い段階から行うことが、形骸化を防ぐ鍵になります。

ポイント2 社内通知と対象者向け説明フローの設計

社内制度を定めた後は、従業員に向けた個別周知が必要になります。

周知については、対象従業員の子どもが3歳の誕生日を迎える1か月前までの1年間に、導入した制度の内容と申請先、所定外労働(残業免除)や時間外労働等の制限に関する制度について説明することが求められています。これは、「対象者に個別に制度を説明すること」となっており、一斉メールや掲示での周知は認められておらず、「面談(オンラインも可)」「書面」「FAX」「メール等」のいずれかで行うこととされています。(FAX、メール等は従業員からの希望により可)

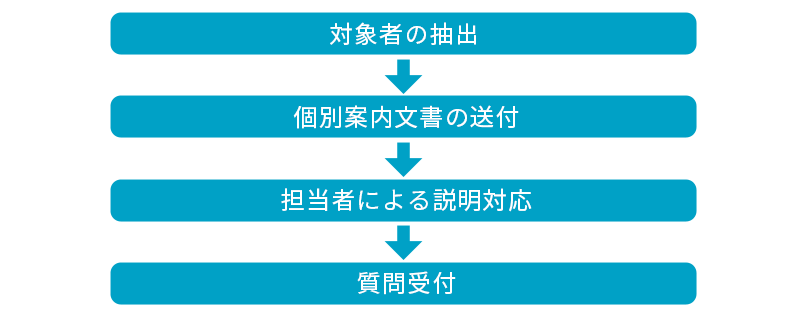

対象者に適切に周知するためには、次のように通知方法をフロー化し、誰でも適切に対応できる体制を整備するのが理想的と言えます。

周知や個別の説明に使用する資料は、なるべく視覚的・具体的にしておくことも大切です。制度の選択肢や利用条件をフローチャート化したり、よくある質問を事前にまとめておいたりすることで、従業員の理解度が向上し、不要な問い合わせ対応の負荷も軽減できます。

ポイント3 意向確認の記録方法のルール化

個別周知を行った後は、制度を利用するかの意向確認が必要になります。意向確認の方法も、周知方法と同じく「面談(オンラインも可)」「書面」「FAX」「メール等」のいずれかで行います。(FAX、メール等は従業員からの希望により可)

確認した意向内容は、「確認をした事実」と「希望内容の記録」を明確に残しておくことが重要です。メールや紙のやり取りの場合は、後からの証明や説明が困難にならないよう徹底した管理が必要です。また、意向確認の結果によっては制度の適用対象とならないケースも発生します。この場合も、「なぜ適用しなかったのか」「対象者が辞退したのか」など、経緯を明文化しておくことが、後々の監査や労基署対応に備えるうえで有効です。

「確認をした事実」と「希望内容の記録」を適切に管理するためには、確認日、説明者、希望内容、従業員の回答の有無などを一元的に記録・管理できるツールやフォームを準備しておくのもおすすめです。

ポイント4 対象者の特定と把握体制の整備

今回の措置は、「3歳から小学校就学前までの子を養育する労働者」が対象です。

この制度をしっかり運用していくためには、適切なタイミングで周知や意向確認を行えるよう、対象者を正確に把握できる体制を整えることが大切です。具体的には、次のような備えが考えられます。

確実な制度周知のために備えておきたいポイント

- 入社時や扶養家族変更時に、子の年齢や就学状況を把握できる情報収集フローの整備

- 過去に育児休業などを取得した履歴との突き合わせによる対象者の抽出

- 対象条件に該当する従業員を年度ごとに自動抽出・一覧化できるような台帳やシステムの整備

制度導入で注意すべき“運用上の3つのリスク”

「柔軟な働き方制度」は、従業員のワークライフバランス向上や、人材定着を目的とした施策として注目されています。しかし、制度を整備したつもりでも、実際の運用段階で「想定通りに動かない」「記録が残らない」「勤怠処理が追いつかない」など導入後の運用が甘いと、現場の混乱や法令違反を招き、かえって企業側のリスクを高めるおそれがあります。

運用上の課題は、制度設計よりも日々の実務プロセスに潜んでいることが多いものです。「柔軟な働き方制度」を上手く運用させるためにも、次のようなリスクに備えて体制を見直しておきましょう。

リスク1 勤務実態の把握が困難になり残業代の未払いが発生

テレワークや時差出勤を導入すると、従業員がいつ、どこで働いているのかを把握しづらくなる傾向にあります。テレワーク中に実施した作業時間が勤怠記録に反映されないと、企業側の記録と本人の実態に差が生じ、未払い残業の温床になりかねません。また、始業前・終業後に業務に対応していた場合、その時間の把握が漏れる可能性もあります。労働時間としてカウントされないと、過重労働や法令違反として指摘を受けることにもなりかねません。

このように、時間管理の緩みは従業員とのトラブルや労基署対応の火種になりやすいため、勤務実態の「見える管理」体制の強化が欠かせません。

リスク2 勤務パターンの複雑化で勤怠集計にミスや遅延が発生

短時間勤務や時差出勤といった制度は、従業員にとって柔軟な働き方を可能にします。一方で、対象者ごとに所定労働時間が異なるため、勤怠管理が複雑になり、締め日に「この人は何時間勤務が基本だっけ?」と確認作業が頻発したり、集計ミスや処理の遅れが生じたりしやすくなります。

そのため、勤怠管理をExcelや紙で行っていたり勤怠管理の仕組みが単純だったりすると、制度利用者の増加がそのまま担当者の作業負荷に直結し、制度を導入したものの「管理しきれない」「対応が属人化する」といった問題が発生する可能性があります。

リスク3 運用記録が残っていないために説明責任・信頼が揺らぐ可能性

意外と見落とされやすいですが、申請や承認、意向確認などの運用記録を残していないこともリスクになる可能性があります。

社内制度をきちんと整備しても、メールや紙で案内しただけで記録を残していなかったり、面談で口頭確認したまま記録に残していなかったりすると、労基署の調査時に「周知・意向確認を実施した事実」を問われる可能性があります。また、従業員との間で「制度の案内を受けていない」「希望を伝えたのに反映されていない」といった認識のずれが生じた際も、企業側に対応履歴がないことで説明責任を果たせず、トラブルに発展するリスクがあります。

このような実態では、認定制度や採用広報などで「育児支援制度あり」と掲げていても、裏付けが弱いためマイナスイメージとなり、信頼を損ねるおそれもあります。

記録は「単なる業務の証明」ではなく、制度が適切かつ継続的に、そして公平に運用されていることを示すための“企業の説明責任を支える根拠”です。その意味でも、制度運用における記録は、法対応と信頼維持の両面から非常に重要と言えます。

クラウドサービスを賢く活用してリスクを最小限にしよう

「柔軟な働き方制度」の選択肢に全く新しい制度はなく、すでにいくつか導入している企業も多く見られます。しかし、中には「申請や集計の手間が増えた」「記録が追いつかない」「運用が属人化している」といった問題や、制度を導入したものの運用が手作業で追いつかず、結果として形骸化しているケースが見られます。

どれだけ制度を整えても、実際の運用でつまずいては意味がありません。制度を現場で適正に機能させるには、次のように仕組みとして運用体制を構築することが不可欠になります。

- 従業員が迷わず申請できるルートの用意

- 管理者が処理内容・期限・記録を一目で把握できる体制

- 勤怠・手続き・意向聴取までが一貫したフローでつながっている状態

とはいえ、こうした仕組みをゼロから手作業で設計・運用し続けるのは非現実的です。業務負担を最小限にしながら定着させるには、クラウドサービスの活用が非常に有効となります。

例えば、「勤怠管理」「勤怠申請」「周知・意向確認」の3つのシーンで、クラウドサービスがどのように活用できるか見てみましょう。

●勤怠管理の仕組みを整えるシステム活用術

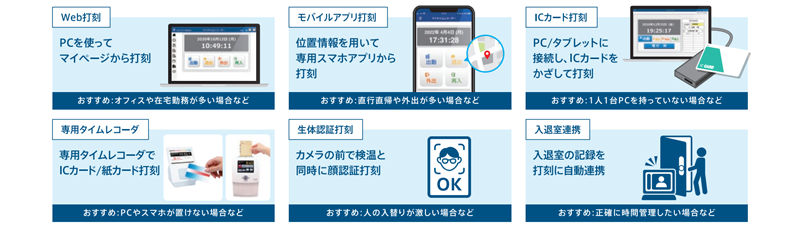

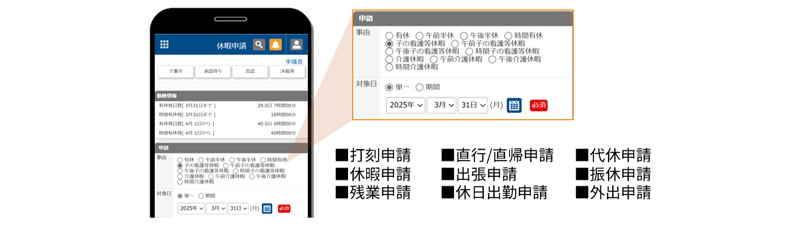

柔軟な働き方の実現には、個別の勤務パターンに応じた勤怠管理が欠かせません。短時間勤務、時差出勤、テレワークなど従業員ごとに働き方が異なると、手作業での集計・確認は現実的に困難です。そのため、複数の勤務パターンに対応できる勤怠管理システムが必須となります。特に、テレワークを行う場合は、自宅からでも出退勤を打刻できるクラウドサービスが最適です。

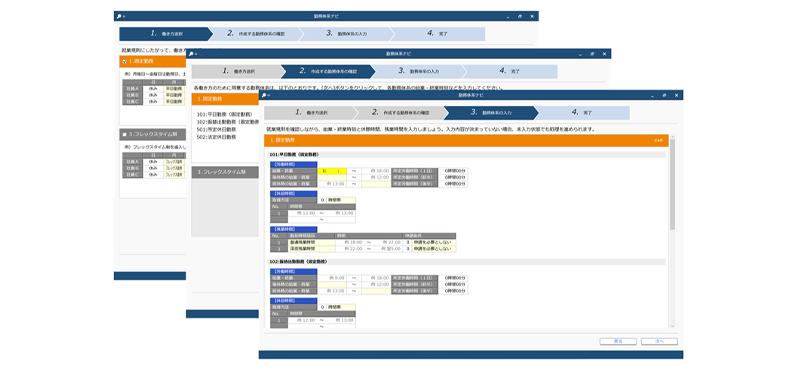

例えば奉行Edge 勤怠管理クラウドの場合、設定した条件に従って労働時間や休憩時間を自動計算します。「短時間勤務」だけでなく、時間帯や時間数での勤務や在宅勤務、24時間勤務などにも対応し、雇用形態や個人ごとの勤務条件に沿って自由に設定できます。ナビの案内に従って設定や入力を進めるだけで設定できるため、勤怠システム導入時の「勤務体系を考えるのが難しい」といった課題も解決します。

また、打刻方法も豊富で、従業員は各自所有の端末(パソコン、スマートフォン、タブレット)で打刻が可能です。スマートフォンの打刻では位置情報も取得できるため、外出先でも虚偽のない客観的な打刻情報を記録できます。未打刻があった場合も、対象者に自動アラートされるため、勤怠締め日前に慌てることもなくなります。労働時間の集計は、打刻をもとに自動計算されるため、個別対応が必要ありません。

●勤怠申請の仕組みを整えるシステム活用術

制度運用には「申請のしやすさ」も欠かせません。育児・介護休業の場合、予測しにくいタイミングで申請が発生することも多くあるため、各種申請に対応するクラウドサービスを導入すれば、従業員が迷わずすぐに手続きでき、急な対応もスムーズに進められます。

昨今のクラウド勤怠管理システムには、奉行Edge 勤怠管理クラウドのように勤怠申請機能も搭載されているため、急な子どもの発熱や通院などで、早退・遅刻申請や休暇申請が必要になった場合も、自宅から適切に手続きができます。

奉行Edge 勤怠管理クラウドなら、看病のため急きょテレワークに切り替える場合にも、テレワーク申請を承認後、勤怠管理に自動反映されます。通常勤務かテレワーク勤務かは管理画面で一瞥でき、正確な実績把握が行えます。

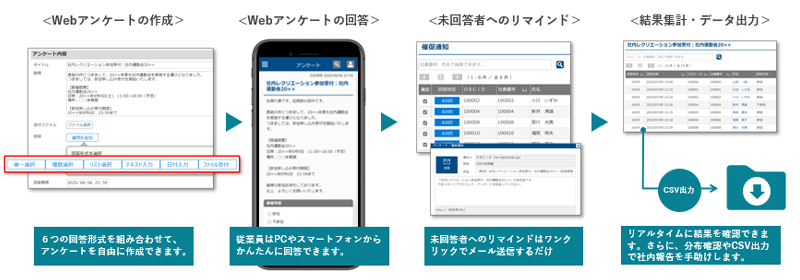

●周知・意向確認と記録保持をまるごと仕組み化するシステム活用術

今回の改正では、柔軟な働き方制度の選択・運用と、対象従業員への個別周知・意向確認も義務化されます。この「個別周知・意向確認」を紙の通知や面談ベースで対応すると、「誰にいつ何を伝えたか」「どの措置を希望しているか」といった情報の把握が難しくなり、記録ミスや確認漏れが起こりやすくなります。

従業員とのやり取りをシステムで管理できれば、やり取りの記録の保管や整理ができます。また、勤怠管理システムや給与システムと連携できれば、勤怠集計や給与計算にも反映もしやすくなります。

従業員とのやり取りを管理するシステムには、奉行Edge 労務管理電子化クラウドのような社内手続きを電子化する労務管理ツールがおすすめです。

奉行Edge 労務管理電子化クラウドは、テンプレートの申請フォームのほかに独自のWebアンケートを作成する機能があります。自社で導入する制度の内容に合わせて申請フォームを設計すれば、個別周知から回答の回収(意向確認)がWeb上で完結できます。

情報提出の依頼はメールで依頼でき、周知文書も添付できるため、周知文書を確認して回答するよう促すことが可能です。また、リマインドや社内報告用のデータ出力なども、サービス上でスムーズに行えます。紙の書類と違い、やり取りの証跡がデータとして残るため、万一のトラブル時にも説明責任を果たしやすく、安心して運用できます。

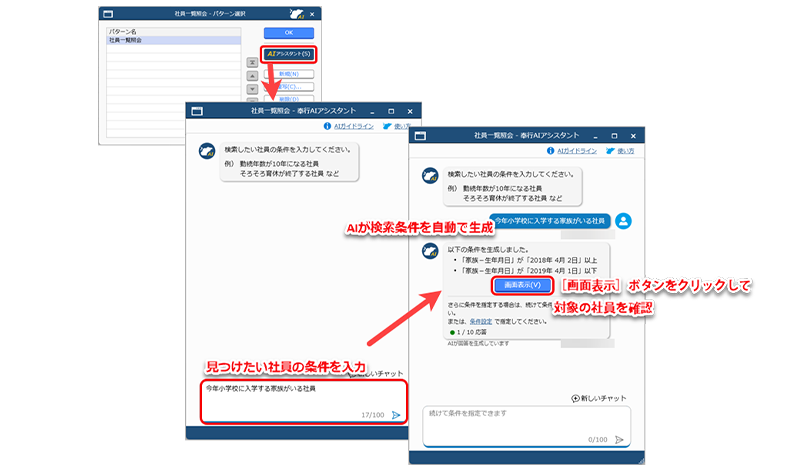

また、総務人事奉行iクラウドを併用すれば、奉行AIアシスタントで対象となる従業員をピックアップできるため、そのまま対象者に個別メールを送信することも可能です。

おわりに

今回の改正育児・介護休業法の真の目的は、企業に“生きた制度”を定着させることです。

人事労務のリソースが限られる中で複雑な制度運用を回していくには、「いかに担当者にとって無理なく運用できるか」を踏まえて対応しなければなりません。クラウド型の勤怠管理システムや労務管理ツールは、担当者の業務負担を軽減する意味でも、確実な運用を支える現実的な選択肢と言えるでしょう。

奉行Edge 勤怠管理クラウドや奉行Edge 労務管理電子化クラウドのような、申請や意向確認、勤怠記録、労務手続きまでを一貫して処理できる環境があれば、制度の運用負荷やミスを最小限に抑え、法改正対応もスムーズに進められます。

企業と従業員の双方にとってメリットある形で運用できる環境づくりのために、改めて社内の労務管理体制も見直してはいかがでしょうか。

関連リンク

-

勤怠管理を自動化し業務時間を9割削減

クラウド勤怠管理サービス 奉行Edge 勤怠管理クラウドについて

-

従業員と担当者をつなぐ一人総務時代を支える業務アシスタント

クラウド労務管理サービス 奉行Edge 労務管理電子化クラウドについて

こちらの記事もおすすめ

OBC 360のメルマガ登録はこちらから!