近年、多くの企業でクラウドサービスの利用が急速に進んでいます。しかし、総務省の調査(2024年公表)によると、会計・給与・人事業務のクラウドサービス利用はまだ50%に満たない状況です。中小企業でも未だ基幹システムは自社サーバかパソコンでの運用が中心で、クラウド移行に対して「業務に支障はないのか」「気にはなるが何から手をつければいいのか分からない」という声が後を絶ちません。

そこで今回は、中小企業でシステムをクラウド移行するメリットや注意点、移行時に押さえておきたいポイントについて、わかりやすく解説します。

目次

- システムのクラウド移行とは?

- クラウドとオンプレミスの違い

- システムのクラウド移行が進む背景

- 中小企業がクラウド移行で得られる5つのメリット

- クラウド移行のデメリット 〜選定で失敗しないための注意点

- クラウド移行の4つの基本ステップ

- はじめてのクラウドサービスで後悔しない選び方

- IT導入補助金を活用してクラウド移行をスムーズに実現しよう!

システムのクラウド移行とは?

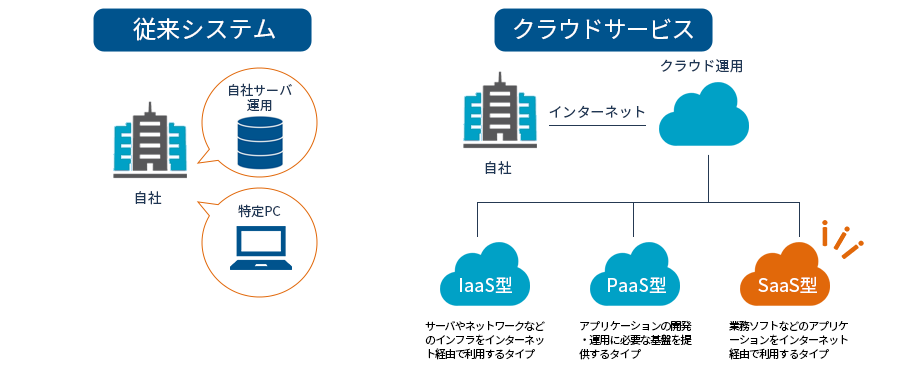

システムのクラウド移行は、企業の業務システムをインターネット経由で利用できるクラウドサービスに切り替えることを指します。クラウドサービスは、ベンダーが運営するサーバ機能やアプリケーションなどを利用するサービスのことで、クラウド移行は「ITシステムやデータの保管場所を自社から専門業者へ移すこと」と考えるとわかりやすいでしょう。

クラウドサービスには提供されるシステム範囲に応じてIaaS、PaaS、SaaSの3種類がありますが、昨今はサーバ機能からアプリケーションまで利用できるSaaS型が主流となっており「クラウドサービス」と言えばSaaS型を指すのが一般的です。

クラウドとオンプレミスの違い

中小企業で従来利用されてきたシステムは、自社サーバや特定のパソコンに業務ソフトをインストールして運用するタイプ(以下「オンプレミス環境」)が中心です。このようなシステムは、業務ソフトのアカウント管理、バージョンアップ、法改正への対応はもちろん、サーバやパソコンなどハードウェアの保守管理も、全て自社で対応しなければなりません。

クラウドサービスの場合は、システム運用はベンダーが行います。そのため、自社では保守・メンテナンスから解放されて本業の業務に専念できるようになり、業務の生産性を向上させることが可能です。

このことから、ハードウェアの買い換えや業務ソフトのサポート終了などが契機となって、基幹システムをクラウドサービスに切り替えるケースが多く見られます。

システムのクラウド移行が進む背景

基幹システムのクラウド移行が進む背景には、他にも次のような社会的要因も影響しています。

●度重なる制度改正への対応

電子帳簿保存法やインボイス制度、育児介護休業法など、近年の制度改正はスパンが短く、頻度も高まっています。

オンプレミス環境の場合、改正が行われるたびに手動でバージョンアップを行わなければならず、タイミングよく対応しなければ処理結果に大きく影響するため、細心の注意を要します。ITリソースが不足する中小企業では、業務担当者が他の業務を調整しながら更新作業に追われるケースも見られます。

クラウドサービスは、最新のプログラムが常に利用できる環境にあり、制度改正にも自動対応します。適切な時期に的確に法対応できるため、自社でプログラム更新を行う必要がありません。このように、制度対応を手作業で行う必要がなくなる点が大きく評価されています。

●テレワーク・ハイブリッドワークの拡大

昨今、オフィスを持たない企業やリモートワークを併用する企業が増えています。このような職場環境では、どこにいても業務を行える環境の整備が必要です。インターネットに接続して利用するクラウドサービスにすれば、「様々な働き方にも柔軟に対応できる」と、テレワークやリモートワークを導入する企業を中心にシステムのクラウド移行が進んでいます。

●DX推進による業務改革

オンプレミス環境のシステムの場合、社内ネットワークに限定した利用になるため、社外データを取り込む際に手作業が発生します。こうした業務プロセスは「企業のDX推進の足枷になる」と指摘されており、現在では企業規模にかかわらず業務のデジタル化が大きな経営課題と位置づけられています。

クラウドサービスは、インターネットを通じて社外データにもアクセスできることから、DXには欠かせないツールとして注目されています。

中小企業がクラウド移行で得られる5つのメリット

基幹システムのクラウド移行は、中小企業にとってメリットが大きいと言われています。

先述したクラウド移行が進む3つの社会的要因はもちろんですが、その他にも次のような点が評価されています。

| 導入面 | スピーディに導入できる |

| 運用面 | ITエンジニア不足でも運用しやすい |

| 費用面 | コスト削減になる |

| 安全面 | 強固なセキュリティ体制が整う |

| 業務面 | 業務を自動化・効率化できる |

●スピーディに導入できる

オンプレミス環境の場合、ハードウェアを購入して業務ソフトをインストールするところから始まるため、実稼働までに手間と時間がかかります。一方クラウドサービスは、利用登録後すぐに業務に必要な初期設定やデータ移行ができ、設定後すぐテスト期間に進めます。

奉行iクラウドの場合、他社会計システムからでも簡単にデータ移行することができ、条件によっては最短1日で完了できます。

システム移行に時間や人材を投資しづらい中小企業には、導入がスピーディであることは大きなメリットと言えます。

●ITエンジニア不足でも運用しやすい

クラウドサービスは、基本的にベンダーがシステム環境を管理し、メンテナンスや障害対応もベンダーが行います。

昨今IT人材不足が問題視されており、特にITリソースの確保に悩む中小企業も多くあります。このような悩みを抱える企業は、クラウド移行することでシステムの管理負荷を軽減できます。

●コスト削減になる

オンプレミス環境の場合、専用サーバやPCの購入費、ソフトウェアの購入費などが初期費用として発生します。また、システムの保守・メンテナンス費用も必要となるうえ、バージョンアップ費用や定期的なハードウェアの更新、セキュリティ対策も自費となります。

クラウドサービスの場合は、月額や年額などで利用料は発生するものの、料金の中にセキュリティ対策費用やアップデート費用なども含まれるため、中長期で見れば、クラウドサービスのほうがコスト削減につながりやすいと言えます。

※ コスト面については、コラム「バックオフィス業務のクラウド活用は本当にコスト削減になるのか?」も参照ください。

●強固なセキュリティ体制が整う

オンプレミス環境の場合、社内ネットワーク上で運用するためセキュリティ強度は高いと言えますが、専門知識のある担当者が必要になったり適正な対策が必要になったりと、徹底した管理体制が必要になります。

一方クラウドサービスは、ベンダーが強固なセキュリティ体制を構築しており、暗号化・多層防御・アクセス管理など、最新機能や最新技術が常に取り入れられて万全の体制が整備されています。個別の中小企業が同等レベルの対策を自力で構築するのは難しく、クラウドの方が効率的に安全性を確保しやすいと言えます。

奉行iクラウドのセキュリティの場合、世界トップレベルの堅牢なセキュリティを誇る「Microsoft Azure」を基盤に、独自のセキュリティ対策で盤石な体制を整えています。独自の国内最高レベルの運用体制で「FISC安全対策基準」にも準拠し、国際認証SOC1,SOC2報告書、ISMAPを取得しています。

●業務を自動化・効率化できる

例えば会計システムの場合、オンプレミス環境では金融機関の情報など外部データを取り込む際は、手入力や手動でインポートする作業が発生します。クラウドサービスなら、インターネットバンキングから入出金情報を自動で取り込めます。最近は、AI技術の発展により、紙の証憑でも画像データにすれば必要な情報をテキスト化してくれる機能もあり、手作業でデータ入力する必要がありません。取り込まれたデータを自動判定して仕訳候補が表示されるため、確認・登録するだけで仕訳が完了します。

また給与システムでは、クラウドサービスの勤怠管理システムとの連携もできるため、勤怠情報を手動でインポートする必要がなく、給与計算に自動で反映することができます。

このように、手作業がなくなることでDXの第1歩である「デジタライゼーション」(業務のデジタル化)が実現できます。

※ 奉行iクラウドを活用したDXの実現は、下記導入事例を参照ください。

クラウド移行のデメリット 〜選定で失敗しないための注意点

一方で、クラウド移行にはデメリットもあるため、移行先のクラウドサービスを選ぶ際は注意が必要です。 ここでは、クラウド移行時に注意しておきたいポイントとしてご紹介します。

1.利用できる機能に制限がかかる場合がある

クラウドサービスは、一定の業務パターンに沿って設計されているため、現行システムでは設定できていた操作ができなかったり、出力する帳票などに制限がかかったりする場合があります。操作性の問題は、カスタマイズができないものが大半のため、クラウド移行する際は「自社の業務プロセスを見直す必要があるか」を見極めることが肝心です。また、見落としがちですが、「帳票や証憑を従来のフォーマットでどこまで出力できるか」も自社の業務プロセスにつながる可能性があるため、クラウドサービス選びでは注目しておくと良いでしょう。

奉行iクラウドなら、あらゆる業界・業種に対応する機能の汎用性と網羅性に長けています。帳票や証憑にも柔軟に対応できるため、業務プロセスを大きく変えずにクラウド移行しやすいことも魅力です。

2.データ移行で手間取る可能性がある

システムのクラウド移行では、過去データの移行は原則自社で行います。そのため、事前にデータを整備するところから具体的な移行まで、どのように進めるのかを充分に確認しておくことが求められます。

多くのクラウドサービスには「移行サポート」があり、移行計画の策定支援や既存システムとの連携支援などを受けられます。ただし、サポート方法はベンダーによって異なるため、クラウドサービス検討時にどのような支援があるかを確認しておくと、データ移行時の不安解消にもつながるでしょう。

例えば勘定奉行iクラウドでは、短時間で確実に移行できるよう詳細な操作手順書を用意しています。

3.セキュリティレベルはサービスによって異なる

クラウドサービスの場合、システムのセキュリティ対策はベンダーが行います。

ただし、ベンダーによって採用している施策が異なるため、クラウドサービスのセキュリティレベルは様々です。場合によっては、自社のセキュリティポリシーにそぐわない可能性もあるため、検討しているクラウドサービスがどのようなセキュリティ対策をとっているか確認しておくことが重要です。特に、機密情報を取り扱うクラウドサービスを選ぶ際は、アクセス管理やログ管理、データの暗号化の状況などを注意しておくとよいでしょう。

奉行iクラウドの場合、独自ID「OBCiD」を採用し、認証の安全性、セキュリティの堅牢性を強化しています。また、データは全てAES暗号化方式で暗号化され、他の利用者のデータとは隔離された状態で安全に保管します。

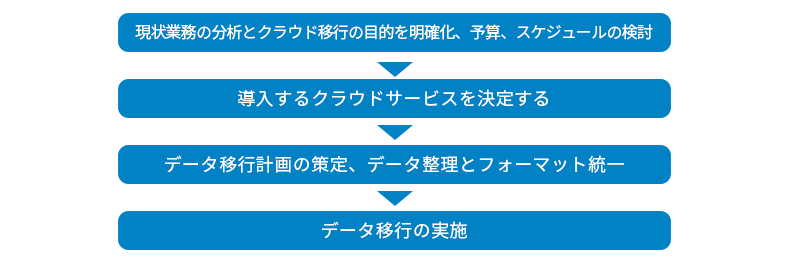

クラウド移行の4つの基本ステップ

基幹システムのクラウド移行は、クラウドサービスを選定後、ベンダーと相談しながら計画的に行うのが一般的ですが、基本的には次のような流れに沿って進められます。

最初に、現状の業務を把握し、クラウド移行の目的を言語化します。これにより、経営者や実務担当者など関係者に対してクラウド移行への理解を促しやすくなります。長年慣れ親しんだシステムを刷新するとなると、経営者としてはコスト面が気になり、実務担当者も新しい標準プロセスに対して抵抗心を抱きやすくなります。初期段階は目的やメリットを理解し、運用開始後のイメージを関係者と共有することで、彼らの不安を解消することが重要です。

その上で、自社特有の業務や帳票、証憑フォーマットなどとクラウドサービスのフィット感を確認し、適切なクラウドサービスを絞り込んでいきます。クラウドサービス選びでは、「いつまでに」「どの範囲をクラウド移行するか」なども重要となるため、導入スケジュールや導入する業務範囲も事前に検討しておくことが大切です。

はじめてのクラウドサービスで後悔しない選び方

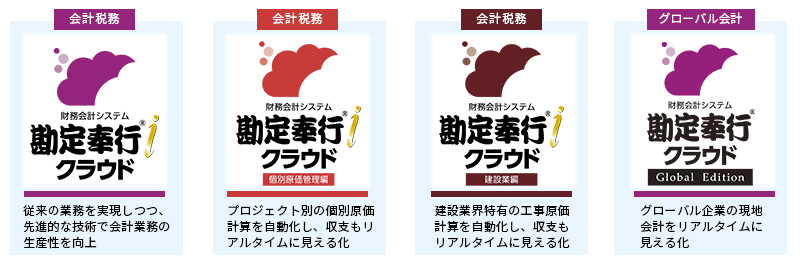

市場には、会計システムや給与システム、販売管理システムなど、様々な業務に特化したシステムがクラウドサービスで多数提供されています。そのため、はじめてクラウド移行する際は、どのクラウドサービスがよいか迷うこともあるでしょう。

クラウドサービス選びでは、自社の業務内容に沿った、適切な機能があるかどうかをしっかり見極めることが肝心です。中でも、会計分野のように「建設業など業界特有の勘定科目がある」「プロジェクト進行で間接費を按分する」など業界や業務の特性が強いシステムもあります。「○○向けシステム」を利用してきた場合は、これまでと同じように業務が遂行できるかも大切です。

会計システムの場合は、勘定奉行iクラウド[建設業編]のように、特殊な会計処理にデフォルトで対応するクラウドサービスも多数提供されています。こうした中から選べば、より自社の業務に合ったシステム環境が整います。

また、クラウドサービスの選定時には、次の点も確認しておくとよいでしょう。

① 標準機能で対応できる業務の数

会計分野では、請求書の発行・受領処理や支払業務など多くの業務が発生します。できるだけ1つのクラウドサービスで多くの業務に対応できれば、他のクラウドサービスを導入しなくても済むため便利です。

また、標準機能では対応できなくても、オプション機能で対応することもできます。連携するアプリケーションが揃っているタイプなら、自動連携が可能になるため、他のクラウドサービスとの連携の手間も省略できます。

奉行iクラウドの場合、それぞれにオプション機能も多数揃えており、高い網羅性が却って「多すぎる」と指摘されることもあります。しかしその一方で、今は必要がなくても事業拡大などで将来必要になった際すぐに業務に対応できることが高く評価されています。

② データ連携の確認

連携させたい既存システムがある場合は、どのように連携するかを確認しましょう。連携対象がクラウドサービスなら、API連携が可能です。オンプレミス環境と連携する場合は、なるべく手作業が少なくなる方法がおすすめです。同じシリーズ間なら自動連携できるため、データのインポート作業が不要になります。

例えば、奉行iクラウドでは自動連携できる業務システムを多数取りそろえています。従業員向け業務アプリの奉行クラウドEdgeとも自動連携でき、従業員からの情報がデータで取り込めるため、様々な「データ入力の手間」がスマートに削減できます。

③ 操作性

どれだけ優れた機能が搭載されていても、実務担当者が「使いにくい」と感じるものは業務遂行のストレスになってしまいます。「実務担当者が操作しやすいか」「現行の操作手順に近いか」「研修などが必要か」といった点もチェックしておくと、導入後の満足度も上がります。

奉行iクラウドの場合は、Web上で操作せずWindows操作をベースにしているため、移行後も操作上の違和感をあまり感じずに済みます。

④ セキュリティ対策

先述したように、ベンダーによって採用しているセキュリティ対策は異なります。自社のセキュリティポリシーに合致するかを確認するとともに、ログイン方法やログデータの管理方法などを確認しておくと、後々の安心材料になります。

⑤ トライアルやデモでの確認

業務が標準機能で適用できるか確認するためにも、実際に使ってみたり、デモ画面を確認できたりすると便利です。 奉行iクラウドの場合、30日間無料体験ができ、使用感を試してから本格導入できます。サンプルデータを用意しているため、イチからデータ入力する必要はありません。無料体験中に出た操作上の不明点は専任の担当者が丁寧にサポートするため、導入後のサポート体制も確認できます。

IT導入補助金を活用してクラウド移行をスムーズに実現しよう!

企業によっては、オンプレミスを継続する方が適している場合もありますが、クラウド移行すればサポート終了の概念はなくなり、常に最新のプログラム、機能、IT技術が入手できます。これまでシステムの管理・運用に苦労していた企業には、“手間のかからない”システム環境となるでしょう。

ただし、システムのリプレイスには、タイミングもあります。ソフトウェアやハードウェアのサポート終了などを目安にするもの一案です。

また、クラウドサービスの価格帯は千差万別のため、導入したいクラウドサービスがあっても「コスト的に手が出ない」ということもあります。中小企業がクラウド移行を行う場合、要件次第ではIT導入補助金を活用できます。

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等向けにITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入費用を支援する補助金制度で、補助金サイトで公開されているクラウドサービスに限り、申請枠ごとに定められた補助率に従って導入費用の一部が補助されます。申請枠によっては、導入費用の1/2〜1/4の負担で済むため、中小企業や小規模事業者等には非常に有益な仕組みとなっています。 このような制度も活用して、効率的・効果的にクラウド移行を実現しましょう。

奉行クラウド製品は、すべて補助金対象予定です!

OBCでは、IT導入支援事業者として、制度対応・DX化の提案から申請・導入後のフォローアップまでサポートします。IT導入補助金の活用・対象製品に関するご相談・お問い合わせも随時承っています。企業に求められるインボイス制度対応・DX化の実現に向けて、IT導入補助金をぜひご活用ください。

関連リンク

-

奉行とIT導入補助金でバックオフィスのDX化を

IT導入補助金特設サイト

-

すべての業務とつながるひろがる

シェアNo.1業務クラウド「奉行iクラウド」

-

従業員の働き方改革を実現する「奉行クラウドEdge」

奉行クラウドEdge

こちらの記事もおすすめ

OBC 360のメルマガ登録はこちらから!

![[雇用保険料の計算どうする?]実務で迷いやすいポイントと正確性を保つ方法とは](https://www.obc.co.jp/hubfs/360/img/article/pic_post480_thumb.png)