近年、基幹業務をクラウド化する動きが中小企業の間でも加速しています。その一方で、クラウドサービスを導入したものの「現場に定着しない」「思ったより効率化されなかった」と感じている企業も一定数あるようです。

システムのクラウド化は数多くのメリットを生み出すにも関わらず、このような事態が起こるのは、クラウドサービスの選定段階で判断軸がずれている可能性が考えられます。

そこで今回は、中小企業がクラウドサービスを選定する際に押さえておきたいポイントを紹介します。

目次

- 中小企業にこそクラウドが“ちょうどいい” 4つの理由とは

- クラウド選定で見落とされがちな業務とのギャップ

- クラウド選定時に押さえておきたい基本の3ポイント

- 導入で失敗しないために|さらに確認しておきたい3つのポイント

- クラウドサービスを選び直して業務改善に成功した導入事例

- おわりに 〜より自社に最適なクラウドサービスの選定を!

中小企業にこそクラウドが“ちょうどいい” 4つの理由とは

クラウドサービスは、インターネット経由で業務ソフトを利用するサービスです。

従来は、会計ソフトや給与ソフト、販売管理ソフトなどを自社サーバや特定パソコンにインストールして利用するオンプレミス型システム(以下「オンプレ型」)が一般的でしたが、最近は、数多くの業務ソフトがクラウドサービスで提供されています。ブラウザや専用アプリを通じてクラウド上のシステムにログインするだけで、場所や端末を問わず業務に着手できるため、人的リソースやIT投資が限られた中小企業でも人気が高まっています。

クラウドサービスは、中小企業の業務にも合いやすく、変化に強く、無理なく使い続けられる仕組みです。具体的には、次のようなクラウドサービスの特徴が、中小企業に“無理なく、身の丈に合ったちょうどいいシステムの形”と評価されています。

●初期費用を抑えて導入できる

オンプレ型は、導入時にハードウェアを揃えるだけで高額の初期投資が必要になることも多く、時に数百万円単位の出費になることもあります。また、業務ソフトもライセンス分を購入する必要があり、買取型ライセンスの場合はバージョンアップのたびに再購入となります。さらに、稼働するまでにはハードウェアの設定やソフトのインストールなどにかかる人件費も大きくなりがちです。

クラウドサービスは、月額・年額などの定額課金でスタートできる料金体系が主流で、コストの見通しが立てやすいことが特徴です。初期費用も登録管理料が中心のため安価に設定されており、中には0円から始められるサービスも提供されています。

ハードウェアの設定が不要でソフトの設定も比較的簡単なため、短期間で稼働させることができ、導入にかかる人件費も大幅に削減することが可能です。また、必要なソフトから順次段階的に導入していけるため、予算や人員が限られる中小企業でも手が届きやすい選択肢となっています。

●運用・管理の手間がかからない

オンプレ型は、サーバやソフトウェアの保守、バージョンアップ、トラブル対応など、システム管理を社内で担う必要があります。こうした運用管理コストは机上で見落とされがちですが、間接作業としての負荷が大きく人件費も嵩みます。

クラウドサービスの場合は、サービスの保守管理はベンダーが対応します。ソフトのバージョンアップも自動で更新されるため、業務に必要な機能を常に最新の状態で使い続けることができます。

ITリソースが不足しがちな中小企業がクラウドサービスを導入すれば、システムの維持管理に頭を悩ませることもなくなります。

●制度改正や社会変化への対応がしやすい

バックオフィス業務は、法改正や制度変更の影響が大きく、改正のたびにシステムの再設定が必要になります。オンプレ型では、その対応を手動で行わなければならず、度重なる対応に現場が疲弊しがちです。

クラウドサービスは、法改正や制度変更に自動で対応するため、利用者の対応負担が激減します。実際にクラウド化に踏み切った企業からは「現場が迷わずに済んだ」といった声が多く聞かれ、法対応に追われることなく本来の業務に集中できる点も大きなメリットです。

●人の入れ替わりや柔軟な働き方に対応しやすい

中小企業では、業務の兼任や担当者の異動、急な退職といった変化が日常的に起こります。

オンプレ型の場合、システムの使い方が属人化しているケースがよく見られます。マニュアルも整備されていないことも多く、引き継ぎなどに時間と手間がかかることがあります。

クラウドサービスは、シンプルな画面と操作性により、総じて「誰にでも使いやすい」設計になっています。ヘルプ機能なども備わっているものが多く、はじめて操作する人も安心して業務を進められます。

加えて、インターネット環境さえあれば場所を問わず業務に従事できるため、テレワークやハイブリッド勤務など働き方の多様化にも対応します。複数拠点でのデータ共有や即時現場対応もしやすく、これまで物理的制約で効率化できなかった領域にも対応できるようになります。

クラウド選定で見落とされがちな業務とのギャップ

クラウドサービスには多くのメリットがある一方で、導入したものの「思っていたのと違った」「現場が混乱した」といった声も聞かれます。これらの多くは、クラウドそのものが問題というよりも、選定時に業務視点での課題を見落としているケースが多いようです。

特に、次のようなギャップを感じる場合は、クラウドサービスと現場との乖離が発生している可能性が高いと考えられます。

●業務のやり方と機能の仕様が合わない

クラウドサービスは、「多くの企業に使われる」ことを想定しているため、汎用性の高い設計になっているものが多く、原則として標準機能に沿って使うよう求められます。そのため、これまで紙やExcelで処理してきた業務フローをそのまま再現しようとすると、「思ったように設定できない」となりやすく、結果的に紙やExcelとの並行運用も見られます。特に、取引先ごとに微妙に請求書の発行ルールが異なる場合や、社内で独自に運用している処理方法などがあると、システムで上手く設定できず、「請求書の発行タイミングが柔軟に設定できない」「仮払金の処理フローが標準機能では対応できない」という声につながります。

システム選定時に、自社の業務に合うかどうかを充分検証していないと、こうした事象が発生する可能性が高まります。

●資料から感じた“操作のしやすさ”と実際の運用にズレがある

カタログなど資料からは「操作しやすそう」と感じても、実際に使い始めると、「入力の仕方が分かりづらい」「必要な項目がすぐに見つからない」「エラーの原因がわからない」など、現場でストレスが噴き出すことも多くあります。

カタログや画面キャプチャだけで、本当に操作しやすいかどうかを判断するのは容易ではありません。仮に、そのクラウドサービスにトライアル環境があったとしても、実際に現場の流れに乗せて確認できなければ、真の使いやすさは見えてきません。

担当者が「操作しづらい」と感じれば、かえって業務が停滞するおそれもあります。選定時には、マニュアルやサポートの有無だけでなく、実際に画面を動かして、「自社の業務が流れるか」といった観点で確認しておくことが大切です。

●導入が円滑に進むと思い込んでいる

クラウドサービスは、すぐに使い始められる印象を持たれがちですが、実際にはオンプレ型と同じように、初期設定やデータ移行が必要です。その作業にかかる時間や労力は、クラウドサービスによって異なるため、「すぐに使えると思ったのに」と感じることも珍しくありません。

例えば、既存の台帳やマスターデータを取り込む場合、サービスによっては形式変換や入力チェックが必要になることがあり、想定以上の工数が発生します。また、「誰がどのデータを整備するか」「いつから使い始めるか」といった段取りが曖昧なままでは、導入時に現場の混乱を招くおそれもあります。

クラウドサービスの導入では、システムの整備だけでなく、「社内の準備と調整が必要な導入プロジェクト」であるという意識も必要です。

クラウドサービスを選定する際は、単に「できるかどうか」ではなく、「現場でストレスなく回せるか」「スムーズに立ち上げられるか」といった、実装の現実を見据えた視点が必要です。この、現場視点とのギャップを埋められるかどうかが、導入の成否を左右します。

クラウド選定時に押さえておきたい基本の3ポイント

クラウドサービスの選定では、コストや知名度など目立つ部分を基準にすると、導入後に「思っていたのと違った」と、多くの場面でギャップが生じてしまいます。クラウドサービス導入を成功させるためには、自社にとって本当に必要な観点から比較・検討することが欠かせません。

クラウドサービスの選定で、まず押さえておきたいのは次の3点です。

●クラウドサービスに業務を合わせられるか(業務標準化)

クラウドサービスは、基本的に標準的な業務に対応するよう設計されているため、自社の業務をサービスに合わせることが必要です。

普段「当たり前」に進めている作業でも、実は自社独自の運用ルールだったり、前任者のやり方を踏襲していたりすることが往々にしてあります。そうした業務の中には、意外と“無駄”が潜んでいるものです。クラウドサービスを選定する前に、まず自社の運用ルールを見直し、今の業務をどこまで標準化できるかを検討しましょう。

また、仕様書に「◯◯ができる」と機能項目に書かれていても、導入してみれば「一部に手作業が残ってしまった」という話もよく聞かれます。クラウドサービスを利用しても、紙やExcelでの作業が残るようでは、クラウド化のメリットを享受し切れていない可能性があります。

クラウド選定では、「具体的にどう業務が標準化できるか」を確認することが大切です。

(例)業務標準化の実現チェックポイント

- 業務フローをクラウドサービスの画面操作に合わせられるか

- 担当者ごとの判断や処理の違いを、クラウドサービスで共通ルールにできるか

- 出力帳票やデータ形式は、クラウドサービスのテンプレートで運用できるか

- 社内でバラバラに管理されていた情報を、クラウドサービスで一元化できるか

- クラウドサービスが自社に必要な業務を網羅しているか

●今よりスムーズに業務が遂行できるか(業務効率化)

クラウドサービスを導入しても、作業手順が複雑になったり入力に時間がかかったりしては本末転倒です。

本当に効果が出るサービスは、「今より速く、少ない手順で仕事が進む」設計になっています。

クラウド選定時には、導入後の手間やストレスが減るかも重要な判断基準です。「入力補助や自動計算、エラーチェックの機能が整っているか」「仕訳や明細の自動連携があるか」「操作に迷ったとき、すぐに調べられるマニュアルやナビゲーションがあるか」など、現場での流れを止めない工夫があるかもチェックしましょう。

(例)業務効率化のチェックポイント

- 「自動化」「学習機能」など先進的な技術を利用できるか

- プログラム更新などでサービスが利用できない時間の発生率はどうか

- 誰にでも使いやすいか、操作手順は適切か

- 処理スピードは十分か

●安心して使い続けられるか(セキュリティ)

自社の機密データをクラウド上に預ける以上、「安心して任せられるかどうか」は避けて通れません。

中小企業では、セキュリティ対策に専門の人材を割けないケースが多く、サービス側の体制に依存する部分が大きくなります。そのため、クラウドサービスは「どの会社が作っているか」ではなく「どう守ってくれるか」を比較することが重要です。「安心して情報の管理を任せられるか」「クラウドサービス自体のセキュリティ体制が信頼できるか」「万が一の障害やトラブル発生時にどのようなサポートが受けられるか」など、実績や問い合わせ体制も含めて信頼できるベンダーを選びましょう。

(例)セキュリティ面のチェックポイント

- 通信やデータ保管の暗号化はされているか

- 国内の信頼性あるデータセンターを使用しているか

- 利用者のアクセス管理や権限設定がしやすいか

- 繁忙期にダウンしないか

- 予期せぬ災害時にもデータが保全され速やかに復旧できるか

- サービスを提供するベンダーは信頼できるか

導入で失敗しないために|さらに確認しておきたい3つのポイント

前章でお伝えした3つのポイントに加え、もう一歩踏み込んで確認しておきたいポイントがあります。

ここを見落とすと、「選んだサービス自体はよかったのに使われなかった」という残念な結果につながるため、次の3つのポイントもチェックしておきましょう。

●現場で使いやすいか(操作性)

「使いやすさ」は、導入効果を左右する大きな要素です。カタログスペックでは優れた機能が豊富に揃っているように見えても、画面が分かりづらく操作に迷うようでは、導入効果が半減してしまいます。また、ITに詳しくない社員の場合、操作性のギャップが業務停滞につながる可能性もあります。

クラウド選定時には、次のような視点で操作性を確認しておくと良いでしょう。

(例)操作性に関するチェックポイント

- 入力エラーを防ぐアラートや補助機能があるか

- メニューがシンプルで、操作が直感的にできるか

- よく使う処理にすぐアクセスできる導線があるか

- トライアル環境や事前説明の機会が用意されているか

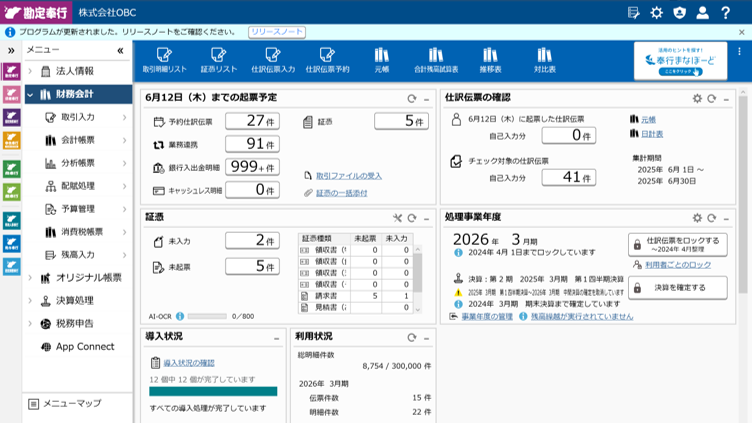

例えば奉行iクラウドは、バックオフィス担当者が普段よく利用するWindows操作を基本としています。よく使う機能は「クイックメニュー」登録することもでき、使いやすさをコントロールすることも可能です。経理担当や給与計算担当など、それぞれの業務担当者にとって分かりやすいシンプルな画面設計で、直感的に操作しやすい仕様になっているため、「初めて操作する担当者でもすんなり定着した」と評価されています。

主要システムには、30日間の無料体験サービスもあるため、導入前に操作性を試すこともできます。

●スムーズに立ち上げられるか(データ移行・初期設定)

クラウドサービスでは、「使える状態に整える」準備が必要です。過去データやマスタ情報の移行、帳票や通知設定の初期構築などで、クラウドサービス側が「どう支援してくれるか」によって安心感も違うでしょう。

導入支援には、専用のテンプレートや導入専任スタッフによる並走体制など、ベンダーごとに様々なサポートが用意されています。次のような点にも注意しながら、自社の作業負担の軽減になるかを見定めましょう。

(例)初期導入支援に関するチェックポイント

- 既存データ(台帳・残高・マスタなど)の移行にどこまで対応しているか

- 移行支援ツールやテンプレートが提供されているか

- 初期設定(勘定科目・帳票レイアウトなど)はどの範囲でサポートしてもらえるか

- 導入スケジュールに関する提案・進行サポートがあるか

- 導入担当者の業務分担や進捗管理を支援する仕組みがあるか

奉行iクラウドの場合、初期導入を支援する「導入ナビ」サービスが整備されています。データ移行に関する操作手順を解説した冊子を提供しているほか、カスタマーサクセス担当が初期設定手順を動画で詳しく解説したり、わからない部分は専任インストラクターがサポートしたりと、安心して立ち上げられる体制が用意されています。専任インストラクターのサポートでは、自社側の画面を共有して確認しながら丁寧にフォローするため、社内にITに詳しい担当者がいなくても安心です。

●導入後も“頼れる”仕組みがあるか(サポート体制)

クラウドサービスは、使い始めてから「困ったときにどう対応できるか」が継続利用のカギになります。

契約前はサービス内容や機能ばかりを注目しがちですが、ITリソース不足で悩む中小企業にとっては導入後のサポート体制も現場の安心感を左右します。そのため、クラウド選定時には次のポイントを確認しつつ、「いざというときの頼りやすさ」を把握しておくことも大切です。

(例)導入後のサポートに関するチェックポイント

- 問い合わせ手段(電話・メール・チャット)の種類と受付時間

- トラブル時の対応スピードや、初動の明確さ

- 定期的なフォローアップや運用アドバイスがあるか

- FAQや操作動画など、自己解決できる仕組みが整っているか

奉行iクラウドの場合、最新の法改正情報の提供や、専用ポータルでの運用相談、トラブル時の対応体制など、充実したサポートが整備されており、「すぐに相談できる安心感」が評価されています。

利用者には、奉行Netサービスや公式コミュニティサイト「奉行まなぼーど」を通じて、製品のアップデート情報や具体的な業務での活用方法などが提供されており、使いこなしのヒントとしても活用できます。また、業務に影響がある法改正情報や対応方法などは、LIVE配信説明会やお役立ちコラム「OBC360°」を通じて随時提供されています。

クラウドサービスを選び直して業務改善に成功した導入事例

クラウドサービスを導入しても、「思ったように効果が出ない」「業務遂行に支障がある」といった場合は、たとえ導入期間が短くても、クラウドサービスを再選定する判断が必要になるかもしれません。

ここでは、導入したクラウド会計サービスに運用上の課題を感じ、勘定奉行iクラウドを「選び直した」結果、業務改善に成功した企業を紹介します。

●株式会社div様のケース

プログラミングスクール「テックキャンプ」を運営する株式会社div様は、急成長する教育サービス企業です。社員数の増加に伴い、バックオフィス体制の強化が求められるなか、会計業務のクラウド化にも早期から取り組んでおられました。

・最初に導入したクラウドサービスで感じた限界

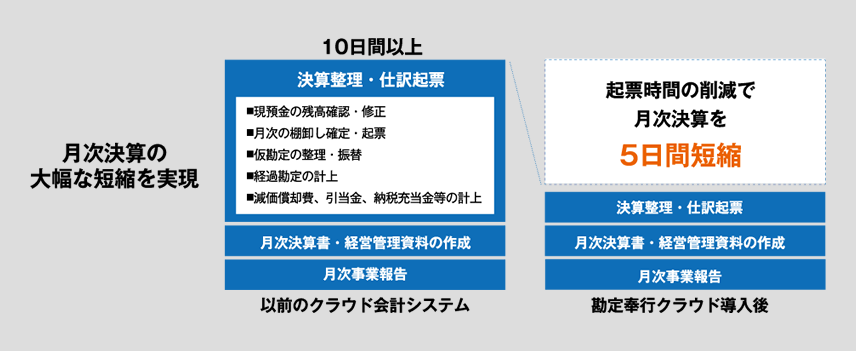

株式会社div様では、当初、別のクラウド会計サービスが導入されていましたが、「画面操作の煩雑さや動作の重さによって仕訳入力に時間がかかる」「仕訳精度の不安定さやエラーの原因が把握しにくい」「他のクラウドサービスとの連携がスムーズにいかない」といった課題が解決しなかったそうです。現場では、使い勝手の悪さが1つひとつ積み重なって大きな負担となっており、当初期待していた業務効率化とのギャップがどうしても埋まらない状態が続いていました。

・勘定奉行iクラウドへの選び直しで実感した変化

そこで、業務のストレスを最小化できるクラウドサービスを再選定することになり、改めて勘定奉行iクラウドが導入されました。導入後は、画面の視認性や操作スピードが向上し、起票にかかる時間を50%削減できたと言います。また、エラー発生時の原因が画面上で明確に表示されるため、処理に迷うことが少なくなり、業務のストレスも大きく軽減されています。

この再導入によって月次決算の早期化も実現し、「クラウド会計サービスを入れ替えることで月次決算がこんなにも早くなるとは」という驚きとともに、安心して継続利用できる業務基盤が整ったことを実感されているようです。

クラウド会計サービスは、単に「クラウドであること」ではなく、「業務に合っていること」「現場で継続して使えること」が何よりも重要です。株式会社div様の事例は、自社に合わなかったクラウドを見直したことで、クラウドサービスの真の効果を実感できた好事例と言えるでしょう。

株式会社div様のクラウド化・サクセスストーリーはこちらを参照ください。

【動画でみたい方はこちら】

おわりに 〜より自社に最適なクラウドサービスの選定を!

クラウドサービスの導入は、単に「ITツールを使う」ことを意味するのではなく、業務のやり方を見直し、無理なく使い続けられる“仕組み”を手に入れることです。業務をより効率的に、高い精度で行うためにも、導入や運用フェーズまで見据えて実務レベルで確認することは、何より重要なポイントと言えるでしょう。

とはいえ、コスト面を重視する経営層の思いも無碍にはできません。中小企業の場合は、バックオフィス業務向けのクラウドサービス導入にIT導入補助金を活用できる可能性があるため、こうした支援の活用もおすすめです。

IT導入補助金には、対応業務によって複数の申請枠が用意されています。採択されれば、クラウドサービスの導入費用や一定期間の利用料(通常枠・インボイス枠では2年間の利用料)を補助してもらえ、一定の条件を満たせば返還義務もありません。

奉行iクラウドのような高い汎用性と業務の網羅性を備えたクラウドサービスなら、様々な業種・業態で業務の標準化も実現しやすく、使い勝手の心配も少ないでしょう。また、奉行iクラウドならMicrosoft Azureの世界最高基準のセキュリティ体制と独自の対策でセキュリティ面も安心です。IT導入補助金の対象ツールでもあるため、導入コストの負担軽減の可能性もあります。

※IT導入補助金の詳細は、こちらを参照ください。

今回ご紹介したクラウド選定ポイントを参考にしながら、自社にとって“ちょうどいい”クラウドサービスを見極め、業務改善の確かな足がかりとしてみてはいかがでしょうか。

奉行iクラウドを体験してみませんか?

関連リンク

こちらの記事もおすすめ

OBC 360のメルマガ登録はこちらから!