近年、業務システムをクラウド化する企業が増えていると報道されていますが、依然としてオンプレミス型業務ソフトを使い続けているという中小企業が存在します。このような企業では、クラウドサービスに関心は持ちつつも、「オンプレミスとクラウドの違いがいまいちピンと来ない」「自社にどちらが合っているのかわからない」と、最初の1歩を踏み出せずにいることも多いようです。

そして、サポート終了などで突然のようにシステム環境の改革を迫られる。そんな状況に陥ることも少なくないのではないでしょうか。

そこで今回は、業務ソフトの視点からオンプレミス型とクラウドサービスの違いを分かりやすく解説し、自社にとってどちらが最適なのかを考えるヒントをお届けします。

目次

業務ソフトで見るオンプレミス型とクラウドサービスの違いとは

企業が利用する業務ソフトには、PCや自社サーバにインストールして利用するオンプレミス型業務ソフト(以下「オンプレミス型」)と、クラウドサービスで提供される業務ソフト(以下「クラウドサービス」)があります。

オンプレミス型とクラウドサービスの比較では、そもそも「社内ネットワークを利用するか、インターネットを利用するか」というシステム形態の違いを取り上げることが多いですが、業務ソフトの面から見ると、次のような違いもあります。

| 比較項目 | オンプレミス型 | クラウドサービス | ||

|---|---|---|---|---|

| 所有と管理 | △ | 自社管理。責任もすべて自社にある | ◎ | 管理不要で運用が楽。契約解除も容易 |

| 初期コスト | × | サーバー購入や導入作業もあるため高額になりがち | ◎ | 月額・年額制で初期コストを抑えられる |

| 導入期間 | × | インフラ準備や設定に時間を要する | ◎ | 契約後すぐに利用できるケースが多い |

| 保守・運用 | × | 障害対応・保守はすべて自社対応 | ◎ | ベンダー側で保守・障害対応。専門知識不要 |

| アップデート | × | 自社で対応が必要。タイミングや工数に悩まされる | ◎ | 自動更新で常に最新 法改正対応も必要なタイミングで自動反映 |

| セキュリティ | × | 社内で厳重管理できるが、対策コストは自社持ち | ○ | ベンダーが高度な対策を常時実施(ただしレベルはサービスによって異なる) |

| バックアップ/BCP | × | 自社対応。バックアップ漏れリスクあり | ◎ | クラウド上で自動保全。災害時も業務継続可能 |

| 利用環境 | × | 社内PCに接続が必須。リモートの場合はネットワークやVPNの構築が必要 | ◎ | インターネットがあればどこからでも利用可能 |

| カスタマイズ性 | ○ | 自由度が高く、自社仕様に設計できる(ただし高コスト) | △ | ベンダーの提供範囲に限定されることが多い |

| 将来性・拡張性 | × | バージョンアップが都度必要。拡張にはライセンスの新規購入やサーバ増設が必要になることも。 | ◎ | サービスとして進化し続ける。必要に応じて拡張の増減可能 |

例えば、オンプレミス型は通信環境に左右されず使えるのが特徴で、システムもデータも基本「自社管理」となります。見える場所に「ある」ことでの安心感があり、業務フローにあわせてカスタマイズできるなど、自社に合わせた柔軟性もあることから、一般的な業務システムとして長く利用されてきました。

しかし、その反面で「管理責任は全て自社」となるため、ソフトウェアの更新やバックアップ、セキュリティ対策なども自社で対応しなければならず、システムの導入費だけでなく維持管理費、人件費も嵩みがちになります。

一方、クラウドサービスはインターネット経由で業務ソフトを利用するため、自社サーバを持たず、インストール作業も不要です。インターネットに接続できれば、どこからでもログインして作業ができるため、何らかの不測の事態が起きても業務を進めることができます。システムの維持管理も、原則サービスを提供するベンダー側が全て行うため、利用者は “使うことだけ”に集中できます。

「導入のしやすさ」「管理の手間がかからないこと」「法改正やアップデート対応の自動化」などが強みで、限られた人員・リソースのなかで業務をこなす必要がある企業では、運用負荷が少ないクラウド型の魅力は非常に大きいと言えます。

将来の拡張性も柔軟で、「今後の働き方や制度の変化に備えて、できるだけシンプルかつ安全に業務を進めたい」と考える企業にとっては、現実的な選択肢となるでしょう。

実務はどう変わる?クラウドサービスの4つの強み

オンプレミス型とクラウドサービスを比較する場合、機能や仕組みだけでなく「業務がどれだけラクになるか」という点も重要になります。ここでは、クラウドサービスがオンプレミス型よりも秀でている点を実務レベルで整理してみましょう。

1.入力自動化で業務効率が飛躍的に上がる

クラウドサービスを初めて利用すると、まず「入力作業が劇的に減る」ことに驚くでしょう。 例えばクラウド会計システムは、インターネットバンキングなどの情報を自動取得できるため、通帳に記帳した上で手入力するといった作業が不要です。

経費や請求書の支払業務の場合も、従来の業務フローでは領収書の回収、Excelへの転記、チェック、仕訳入力…と複数ステップを踏んでいるのが通例ですが、勘定奉行iクラウドのようにクラウド会計システムの多くは、スマートフォンで撮影したレシート画像をアップロードするだけで、仕訳に必要な情報をAIが自動読取し、仕訳が自動生成されるという機能※が装備されています。この機能を使えば、手作業で仕訳入力する必要がなくなり、読み込んだ情報のチェックをするだけで仕訳作業が完了します。また勘定奉行iクラウドは、奉行Edge 受領請求書DXクラウドを併せて利用することで、請求書のデータから支払予定表やFBデータまで自動作成されるため、担当者は生成されたリストに不備がないかをチェックするだけで済みます。

こうした手入力作業が減ることでヒューマンエラーが軽減されるため、データの精度向上にもつながり、小さな入力ミスによるトラブルも回避できます。

※勘定奉行iクラウドではオプション契約が必要です。

2.トラブル予防のためにバックアップを気にしなくていい

オンプレミス型の場合、大切なデータの管理は自社責任となります。万が一の場合を考えて、定期的にバックアップを行う企業は多いでしょう。しかし、このバックアップ業務は意外と手間のかかるものです。

例えば、「誰がいつバックアップを取るか」を毎回確認したり、保存先を手動で設定したりする必要があります。バックアップ中は業務を一時中断しなければならないため夜中に行うことも多く、何らかのトラブルが発生すると翌日の業務にも支障が出ることから、担当者にとっては負担が大きくなります。定期的なバックアップの実施や、複数拠点での分散保存、障害に備えた複製データの管理など、常に意識して対応する必要もあります。

クラウドサービスでは、こうしたトラブル対応はベンダーが全て担います。データは安全なクラウド環境に自動保存され、定期的なバックアップや災害時の復旧体制も整備されているため、利用する企業が手を動かす必要がありません。

ただし、自社情報についてのバックアップには対応していないクラウドサービスが多いため、会計情報や従業員情報などの機密データについては念のためバックアップを取っておくことが賢明です。

3.法制度の改正対応に追われなくて済む

バックオフィスの業務では、電子帳簿保存法、インボイス制度、社会保険関連の届出様式変更など、法制度の改正があるたびに対応が求められ、年々その頻度が高まっています。これらは、より働きやすい環境整備に欠かせない法制度とはいえ、適正に対応するためにはシステム環境の整備が必要です。

オンプレミス型の場合、改正が行われるたびに「そもそも何が変わったのか調べる」ところから始まり、ソフトの更新→設定変更→帳票修正→上司確認と、工数が多くなりがちです。場合によっては外部サポートへの依頼や設定変更が発生し、業務が一時中断してしまうこともあります。

クラウドサービスなら、法改正の内容は自動で反映されます。多くのサービスではアップデート情報で事前に告知されることが多いですが、「気がつけば対応済み」になっているため、担当者の心理的負担も激減します。

4.柔軟な働き方に対応できる

テレワークや在宅勤務、副業・兼業など、働く場所や時間が分散する今、勤務環境の整備は業務効率の向上と社員の働きやすさの両面から欠かせない視点となっています。

オンプレミス型のままでは、社内ネットワークの範囲でしか業務が遂行できないため、在宅勤務中の対応が難しいケースが多くあります。そのため、「締日なのに、保育園から呼び出されて急遽帰宅しなければならない」といったイレギュラーが発生すると、後日対応せざるを得なくなります。

クラウドサービスなら、インターネットにつながる場所であればどこからでもアクセスできます。特別な機器や接続設定を必要とせず、利用者はIDとパスワードだけでログインして業務を進められます。また、災害時や感染症対策など急な出社制限にも対応できるBCP(事業継続計画)の観点からも、「業務を止めないための仕組み」として業務環境を支えるカギになります。

このように、クラウド化とは単なるIT化ではなく、「業務に集中できる環境を整える」ツールであり、企業の業務の在り方を大きく変貌させてくれるものなのです。

一例として、宮崎電子機器株式会社様では、「生産性向上」と「変化に強い業務環境」を目指して勘定奉行iクラウドを導入し、繁忙期の業務時間を約40時間削減することができました。テレワークでも、スピードや操作性を維持できるようになり、クラウドの効果を実感されています。

宮崎電子機器株式会社様のクラウド導入ストーリーは、こちらも参照ください。

クラウドサービスを選ぶ前に押さえておきたい6つのポイント

クラウドサービスは、オンプレミス型よりも運用負荷が少なく、制度対応や働き方の変化にも柔軟に対応できるという点で、中小企業にとってもメリットの大きいシステムです。とはいえ、いきなり全ての業務ソフトをクラウドサービスに移行することは、使いこなせるか不安も大きく、コストや選定にも悩むところでしょう。

中小企業が業務ソフトを無理なくクラウド移行するには、次の点を押さえてクラウドサービスを選ぶことをおすすめします。

●クラウドサービス選びで押さえておきたいポイント

- 操作性が高く現場で使いやすいか

- サポート体制はどのようにフォローしてくれるか

- スモールスタートが可能か

- 必要な機能だけ選べるか

- セキュリティ体制は自社運用にマッチしているか

- 実績や信頼性のあるサービスか

① 操作性が高く現場が使いやすいか

市場で提供されているクラウドサービスは、Webブラウザ上で操作するタイプが主流です。Windowsベースの操作に慣れている担当者にとっては、ファンクションキーやキーボード操作が使えず使いづらさを感じることもあるでしょう。操作性が変わることが負担にならないよう、担当者に使用感を確認しながらクラウドサービスを選ぶと、長く使い続けられる「良い選択」ができます。

例えば勘定奉行iクラウドの場合、キーボードのみの操作で過去の仕訳の複写や行挿入、取消などが容易に行える点が経理担当者から支持されています。伝票登録の際は裏でデータがアップロードされる仕様のため、登録作業中も次の伝票入力を始められ、入力途中でインターネット接続が切れても入力操作を続けることができます。

他にも、Webサイトを介してログインするクラウドサービスでは、オンプレミスやパソコンにインストールした業務アプリケーションに比べて「データの読み込みに時間がかかる」という声が聞かれますが、

奉行iクラウドの場合は高速処理を実現する「Azure SQL Database」(Premium)と操作性を飛躍的に高める「WPF(Windows Presentation Foundation)」を採用しており、クラウドサービスとは思えないほどのスピードで処理作業をスムーズに行えます。

導入前にオンラインで画面を確認できるサービスや30日間の無料お試しサービスを利用すると、導入時の不安解消にもなるでしょう。

② どのようなサポート・フォローが受けられるか

クラウドサービスでは、初期設定やデータ移行のフォローはもちろん、操作習得や制度対応といった実務上の課題に対しても「相談できる相手がいるかどうか」が重要なカギを握ります。多くの場合、チャットボットなどが搭載されており、AIによるサポートを受けられます。ただし、できるだけ分かりやすく短時間で解決するには、やはり「人によるサポート」の充実度も確認しておきたいところです。

奉行iクラウドの場合、導入・初期設定から運用時の課題・問題の解決まで、様々な方法で充実のサポートを提供しています。クラウドサービスの導入が初めてでも、動画を見ながら設定を進めるだけで使えるようになり、分からないところは専任インストラクターのサポートも受けられます。

日々の疑問や課題にも、インターネットを利用してお客様と同じ画面を見ながら操作をご案内する「リモートサポート」をはじめ、WEB、FAX、TELなど様々な方法で相談できます。AIチャットやWEBヘルプなら、24時間いつでも対応します。

③ スモールスタートが可能か

「クラウドに切り替える」と聞くと、大規模なシステム入れ替えを想像してしまうかもしれませんが、クラウドサービスは、業務単位・部門単位で段階的に導入できる設計になっているものが多くなっています。

そのため、まずは「会計業務だけ」「請求書の発行だけ」といったように、ひとつの業務からクラウド化を始め、段階的に他業務へと展開できます。慣れてから対応業務を拡大できるため、業務プロセスで混乱や抵抗を最小限に抑えることができます。

また、奉行iクラウドのように、小規模経営から中堅企業・グループ企業向けまで、事業規模にあわせて複数のプランが用意されているものなら、事業の成長にあわせて段階的に機能やサービスを拡張できます。最初は小さく導入し、企業の成長フェーズに応じてシステムも一緒に育てていけるため、無理なく運用を続けられます。

④ 必要な人に必要な機能だけ選択できるか

業務ソフトは、とかく機能の充実度が注目を集めがちですが、実は「誰が、どこまで使うか」を設定できるかどうかも非常に重要です。特に会計業務のように、情報の取扱いに慎重さが求められる領域では、全利用者がすべての機能や情報にアクセスできてしまうと、漏えいや操作ミスといったリスクが増します。

複数人で業務を行う場合などは、メニューのアクセスや閲覧、編集などの利用制限を細かく設定できる機能があるものを選ぶとよいでしょう。

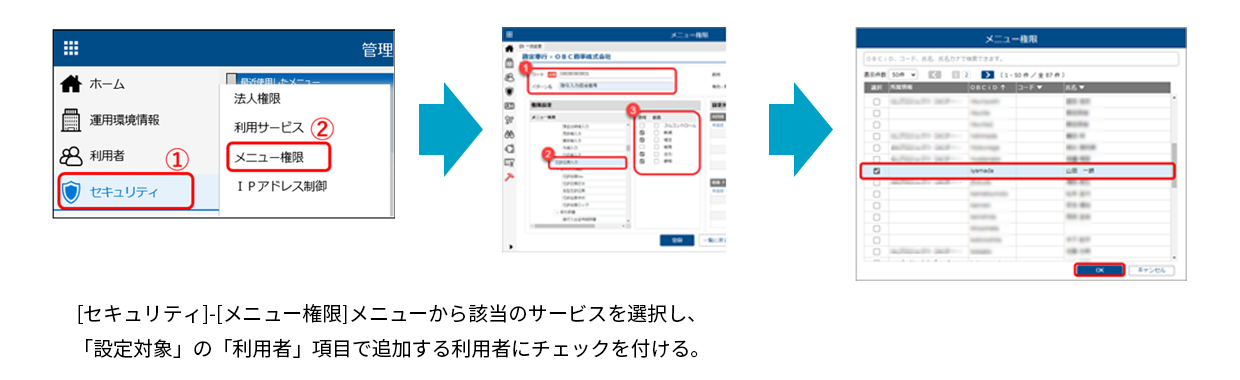

例えば勘定奉行iクラウドの場合、利用者権限機能が標準で備わっています。「伝票入力はできるが、決算データにはアクセスさせない」といった使い分けもでき、社内の情報統制を保ちつつ、必要な人材に必要な操作だけを許可することができます。

メニュー権限パターンは、ビルトイン権限として用意されているパターンの他に、任意のパターンを新規に作成できます。パターンごとに対象の利用者を設定するため、複数の利用者の権限を一括で制限できます。

⑤ セキュリティ体制は自社運用にマッチしているか

クラウドサービスの導入では、「データの安全性」を不安視する企業も多く存在します。機密データや経営上重要な情報を預ける先だからこそ、クラウドサービスのセキュリティ体制に安心できるかをしっかり確認しておくことが大切です。

基本的にクラウドサービスは、提供するベンダーによって強固なセキュリティ体制が整備されていますが、どのような対策を行うかはベンダー任せになるため、クラウドサービスによってセキュリティレベルが異なります。そのため、自社のセキュリティポリシーに釣り合うかどうかが見極めポイントとなります。

奉行iクラウドの場合は、ISMS認証やクラウドセキュリティ認証を取得している高水準のセキュリティ基盤のもと、通信の暗号化、アクセス制御、データセンターでの多重バックアップなどを実施しています。

奉行iクラウドのセキュリティ体制については、コラム「クラウドサービスの安全性の見極め方は?中小企業のセキュリティリスクや奉行クラウドの安全対策も紹介」でも詳しく紹介していますので、ぜひ参照ください。

⑥ 実績や信頼性のあるサービスか

クラウドサービスの選定は、いわば数年単位で業務を支える基盤の選定でもあります。だからこそ、長期的に安心して使い続けられるサービスかどうかは極めて重要です。自社の業界や業態での実績があるか、サポート体制やセキュリティはもちろん、法制度対応、アップデート対応などを含め、信頼性のあるサービスかどうかをしっかり見極めて、自社の業務に適したサービスを選びましょう。

例えば奉行iクラウドの場合、OBC上でユーザー登録を完了した累計導入数は、2024年時点で約80万件にのぼります。

豊富な現場ノウハウと制度対応力を土台に、進化を続けるクラウドサービスとして多くの中小企業に選ばれ、導入・運用・制度対応の全てにおいて信頼できる「業務の専門家向けクラウドサービス」として、その安定感と実績が評価されています。

おわりに

システムは、「今使えているから」と思っても、掘り下げると色々な面で不満や課題があったりするものです。サポート終了や業務上の負担が顕在化したときは、システム環境を見直してみるチャンスです。

クラウドサービスへの移行には、IT導入補助金を活用できるケースもあり、費用面でのハードルを抑えて安心して導入を検討できる環境が整っています。

変化のスピードが早まる今こそ、こうした国のサポートも受けながら、これからの時代に必要な柔軟性・拡張性を兼ね備えたクラウドサービスに切り替えてみませんか。

※ 2025年版IT導入補助金については、コラム「【IT導入補助金2025】バックオフィス向け申請枠|補助額・対象ツール・スケジュールを徹底解説!」を参照ください。

奉行iクラウドを体験してみませんか?

関連リンク

-

すべての業務とつながるひろがる

シェアNo.1業務クラウド「奉行クラウド」

-

従業員の働き方改革を実現する「奉行クラウドEdge」

奉行クラウドEdge

-

奉行とIT導入補助金でバックオフィスのDX化を

IT導入補助金特設サイト

こちらの記事もおすすめ

OBC 360のメルマガ登録はこちらから!