近年は、育児や家族の介護と仕事を両立できる環境づくりが、企業の重要な取り組み課題となっています。実際に育児・介護休業法も段階的に改正されており、企業には、子どもを育てながら、また介護をしながら働く従業員への配慮や柔軟な働き方の実現が、いっそう強く求められます。

2025年4月には、育児休業の分割取得や新たな給付制度が始まり、10月には育休取得率の公表義務も加わるなど、法律への対応は待ったなしです。とはいえ、単に制度を整えるだけでは十分とはいえません。実際に従業員が利用しやすく、かつ企業としても効率的に運用できる仕組みづくりが不可欠です。

本記事では、改正内容の解説とともに、企業が今準備すべき具体的な対応や見直しのポイントを詳しく紹介します。

目次

- 育児・介護休業法とは?

- 育児・介護休業法で定められている4つの制度

- 2025年4月および10月の育児・介護休業法の改正ポイント

- 担当者が押さえておきたい 育児休業・介護休業に関する実務対応のポイント

- 休業中の社会保険料に関する実務ポイント

- 【過去の改正内容】2022年~2023年の改正ポイント

- 育児・介護休業法がもたらす6つのメリット

- 改正育児・介護休業法への対応には、社内手続きのシステム化による効率化がおすすめ!

- 育児・介護休業法についてよくあるご質問

育児・介護休業法とは?

育児・介護休業法は、正式名称を「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といい、育児や介護を行う人を支援して、仕事と家庭を両立することを目的にした法律です。

これまでは、仕事と家庭を両立することが非常に難しく、育児や介護のために仕事を辞めざるを得ないというケースが多く発生していました。こうした社会の「二者択一構造」を変え、労働者のワークライフバランスを実現するために、労働時間を短縮したり給付金を支給したりというサポートが規定されています。

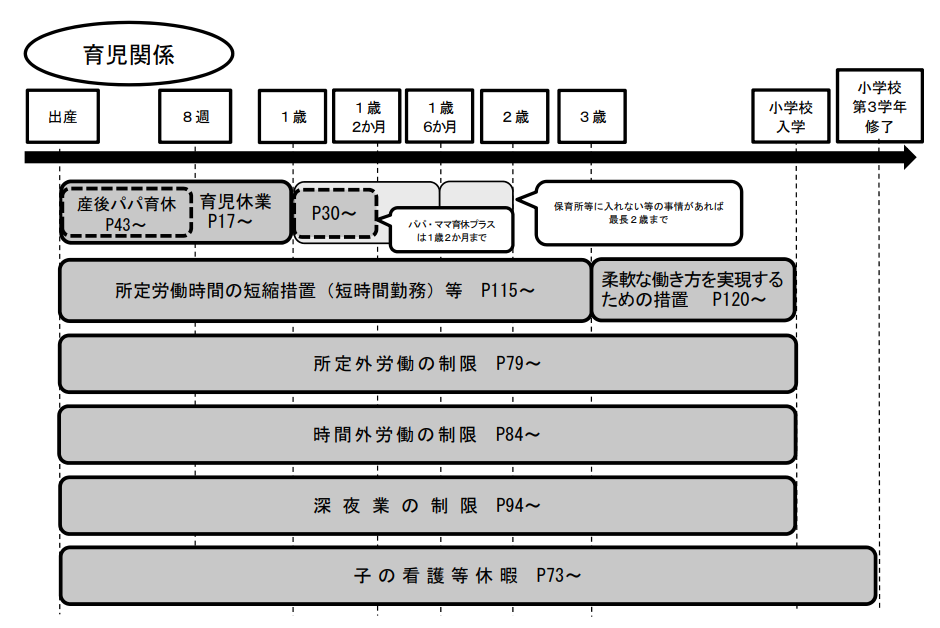

当法律で定められている制度や措置には、次のようなものがあります。

- 育児休業制度

- 介護休業制度

- 子の看護休暇制度

- 介護休暇制度

- 育児・介護を容易にするため所定労働時間等の措置

- 育児・介護を行う労働者に対する支援措置

※「育児休業」「介護休業」「子の看護休暇」「介護休暇」については、後述を参照ください。

これらの制度や措置を就業規則等に取り入れることは、企業の義務となっています。また、法規定を満たした上で、社内体制や業務形態に応じて独自の休暇制度などを設けることも歓迎されています。さらに、従業員はこれらの制度や措置を利用する権利があるため、育児・介護休業法の制度の利用を理由とした解雇、降格、減給などの不利益な取り扱いをしてはならないとも規定されています。

これらの制度・措置を設けなかった場合は、行政から報告を求められるとともに、必要な措置を講じるよう「助言」「指導」「勧告」を受けることがあります。また、「勧告に従わない」「報告を怠った」「虚偽の報告をした」などの場合は、罰則として、企業名の公表と最大20万円の過料が課されます。

育児・介護休業法で定められている4つの制度

育児・介護休業法には、様々な制度や措置が設けられていますが、代表的なものに「育児休業」「子の看護休暇」「介護休業」「介護休暇」の4つの制度が定められています。ここでは、それぞれの制度について、簡単に解説します。

●育児休業に関する制度

・育児休業制度

1歳未満の子どもを持つ労働者の育児支援を目的とした制度で、性別を問わず、原則として子どもが1歳になる誕生日の前日まで取得※できます。また、仕事と育児の両立を支援する「パパ・ママ育休プラス」制度も設けられており、父母ともに育児休業を取得する場合は、子どもが1歳2ヶ月になるまでの間の1年間に育休取得が可能です。

対象となるのは、日雇い労働者を除く全ての労働者です。ただし、以下の労働者については、労使協定を結べば対象から除外できます。

- 雇用期間が1年未満の労働者

- 育児休業申出の日から1年以内(1歳6ヶ月までおよび2歳までの育児休業をする場合には、6ヶ月以内)に雇用関係が終了することが明らかな労働者

- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

また契約労働者の場合は、有期雇用・無期雇用ともに「1歳6ヶ月までの間に契約が満了することが明らかでない」場合に限られます。

※ 例外として、1歳になる時点で保育施設への入所ができないなどの理由がある場合には、子が1歳6ヶ月になるまで(最長2歳まで)延長が可能です。

また、産後パパ育休(出生時育児休業)制度については、後述の見出し「【過去の改正内容】2022年〜2023年の改正ポイント」にて詳しく解説します。

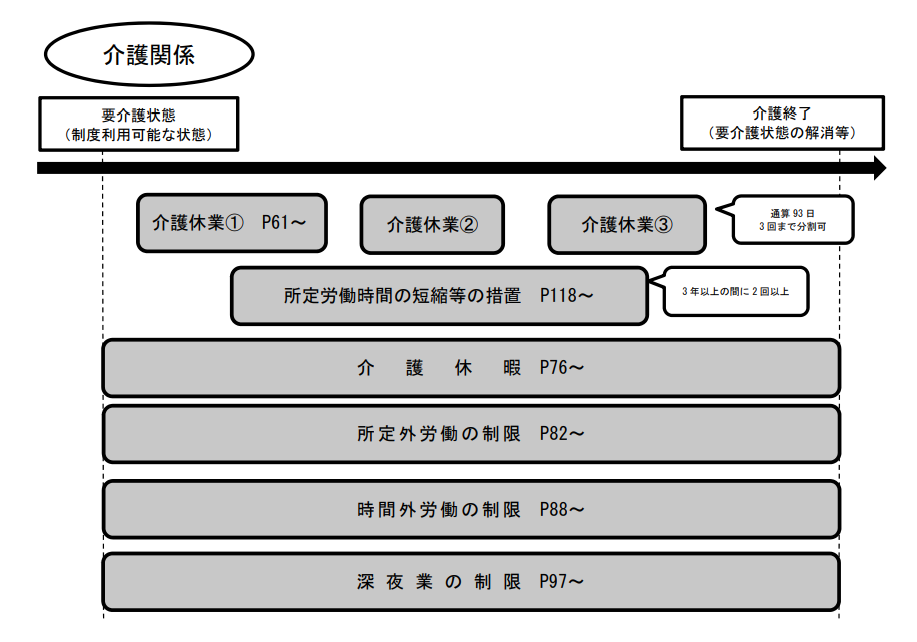

・子の看護等休暇

小学校3年生修了までの子どもを持つ労働者が、子どもの怪我や病気にかかった際の世話、健康診断や予防接種の付き添いが必要なとき、感染症に伴う学級閉鎖、入園(入学)式、卒園式などの場合に休暇を取得できる制度です。取得可能な年間休暇日数は、労働者1人につき対象となる子が1人の場合は5日、2人以上で10日が上限とされています。

取得できる対象者は、日雇い労働者を除く全ての労働者となっています。ただし、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者に限り、労使協定の締結で対象外にすることができます。

その他の措置を含め、適用される期間は次のようになります。

出典:厚生労働省 PDF「第2 育児・介護休業法の解説」

●介護休業に関する制度

・介護休業制度

負傷や疾病、身体もしくは精神の障がいなどの理由から、2週間以上の「常時介護」が必要な家族を介護する場合に休業できる制度です。対象家族1名につき3回まで取得でき、通算93日まで休業することができます。また、配偶者(事実婚を含む)、父母、配偶者の父母、子、祖父母、兄弟姉妹、孫の介護が対象となります(ただし、「子」は養子を含む法律上の親子関係に限られます)。

対象者は育児休業制度と同じく、日雇い労働者を除く全ての労働者ですが、有期契約社員については申出の時点で次の要件を満たしていなければなりません。

- 取得予定日から起算して、93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。

・介護休暇制度

病気、怪我、高齢などを理由に、要介護状態となった家族を介護する労働者が休暇を取得できる制度です(対象家族は介護休業制度と同じです)。対象者は日雇い労働者を除く全ての労働者ですが、労使協定を締結している場合には、1週間の所定労働日数が2日以下の労働者を対象外とすることができます。就業規則等で特に規定していない場合には、毎年4月1日から翌年3月31日の範囲で、要介護状態の対象家族1人につき5日、2人以上で10日を上限※1に、1日または時間単位※2で、年次有給休暇とは別に取得できます。

※1 対象家族が3人以上となった場合でも、10日を超える休暇は取得できません。

※2 時間単位での取得を除外する労使協定を締結している場合、時間単位での取得が困難な業務に従事している従業員は1日単位での取得のみとなります。

その他の措置も含め適用できる期間を簡単に図式化すると、次のようになっています。

出典:厚生労働省 PDF「第2 育児・介護休業法の解説」

2025年4月および10月の育児・介護休業法の改正ポイント

改正法では、育児期の柔軟な働き方を実現するため、妊娠・出産に続く育休からの復職後における個別の意向聴取や職場での配慮が義務化されます。今後の施行日を見据え、相談窓口の設置や就業規則の改定、育児に関する申出先の明確化など、実施体制の整備が急務です。

●2025年4月に施行された改正内容(①~⑨)

ここでは、2025年4月に施行された改正内容を9項目に分けて紹介します。

・①子の看護休暇の見直し

子育て支援を強化するため、これまでの「子の看護休暇」は「子の看護等休暇」に名称が変更され、制度の内容も見直されました。

これまでは「小学校就学前の子ども」が対象でしたが、現在は小学校3年生修了までの子どもが対象です。これは、感染症の流行による学級閉鎖や体調不良など、小学校低学年でも保護者の対応が必要なケースが多いことに対応したものです。さらに、休暇を取得できる理由も広がり、「入園式・入学式・卒園式への参加」「予防接種への付き添い」なども明確に対象に含まれることになりました。これにより、家庭と仕事の両立をより柔軟に支援する制度へと進化しています。

また、今回の改正で、以前は所定外労働の免除対象から外すことができた「雇用期間6ヶ月未満」の労働者についての要件が撤廃されました。このため、パート・契約社員・入社間もない従業員なども適用対象になり得ます。

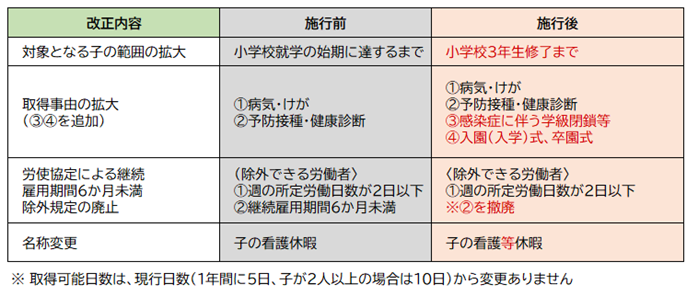

・②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

3歳未満の子を養育する従業員のみが対象だった所定外労働の制限(残業免除)について、小学校就学前の子を養育する従業員まで対象範囲が拡大されました。申し出があった場合、企業は原則として所定外労働を命じることができません。

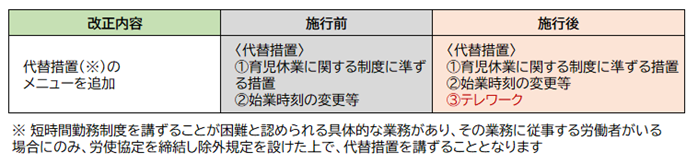

・③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加

3歳未満の子を養育する従業員に対する短時間勤務制度の代替措置として、テレワークが新たに認められました。これにより、企業は所定の条件を満たす場合、短時間勤務制度に代えてテレワークを就業上の措置として講じることが可能となります。

・④育児のためのテレワーク導入

3歳未満の子どもを養育する従業員に対し、選択肢としてテレワークを用意することが、企業の努力義務として新たに位置づけられました。これは、育児と仕事を両立させる方法として、「短時間勤務」や「時差出勤」などの勤務時間の調整に加え、働く場所の柔軟性を高めるための措置です。

なお、③の「短時間勤務等の措置」は労働時間を短縮するかテレワークを選択できる制度であるのに対し、④は「働く場所」を柔軟にする制度である点に留意してください。

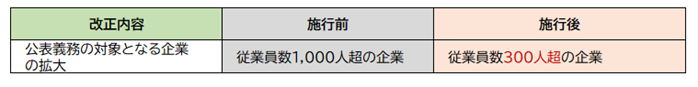

・⑤育児休業取得状況の公表義務適用拡大

常時雇用する従業員が300人を超える企業にも、育休の取得状況の公表義務が課されるようになりました。対象となる企業は年1回、前事業年度の終了後おおむね3ヶ月以内に、インターネットなどを通じて、誰でも閲覧できる方法で状況を公表する必要があります。

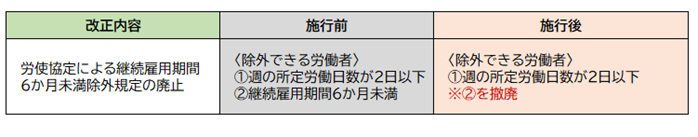

・⑥介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

従来は継続雇用期間が6ヶ月未満の従業員を企業判断で対象外とすることが可能でしたが、法改正により除外規定が廃止され、勤続期間に関係なく取得できるようになりました。

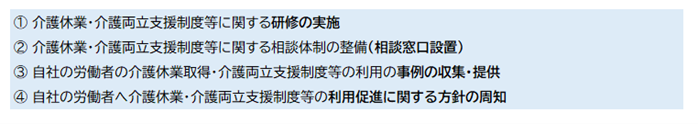

・⑦介護離職防止のための雇用環境整備

介護休業や両立支援制度について、従業員が申し出しやすい環境を整えるために、企業には①〜④のいずれかの対応を取ることが義務付けられました。なお、複数の対応を併せて講じることが望ましいとされています。

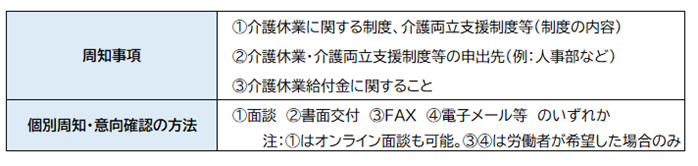

・⑧介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

(1) 介護に直面した旨の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認

従業員から家族の介護に直面した旨の申し出があった場合、企業はその従業員に対し、介護休業制度や両立支援制度の内容を個別に周知し、今後の働き方に関する意向確認を行うことが義務となりました。

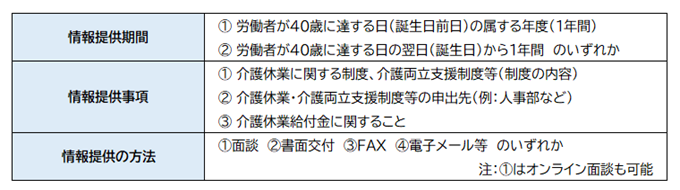

(2) 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供

情報提供のタイミングとしては、従業員が40歳に達する頃が1つの目安とされています。介護保険の加入時期と重なるため、介護保険制度に関する案内も併せて実施すると効果的です。情報を提供する際には、介護休業制度やテレワーク制度の目的や趣旨を正しく伝えることが重要です。

・⑨介護のためのテレワーク導入

要介護状態の対象家族を介護する従業員がテレワークを選択できるように企業が措置を講じることが、2025年4月の法改正によって努力義務化されました。これは介護離職防止を目的とした環境整備の一環であり、企業には柔軟な働き方の選択肢を整備することが求められます。

●2025年10月に施行となる改正内容(⑩~⑪)

ここからは、2025年10月に施行される改正の内容を2項目に分けて紹介します。

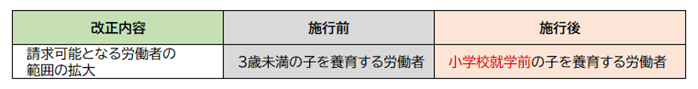

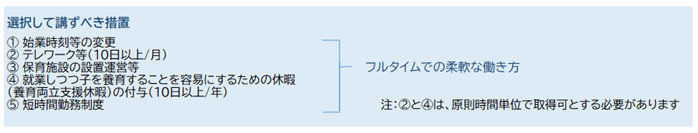

・⑩柔軟な働き方を実現するための措置等

(1) 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置

3歳から小学校就学前までの子どもを育てる従業員から希望があった場合、企業は選択肢である5つの措置のうち、少なくとも2つを整備することが義務付けられます。従業員は、自社に整備された中から希望する1つの措置を選んで利用します。

また、企業が講じる措置を決定する際には、過半数労働組合(過半数の従業員が加入する労働組合)、または労働者の代表者に対して意見聴取を行う必要があります。

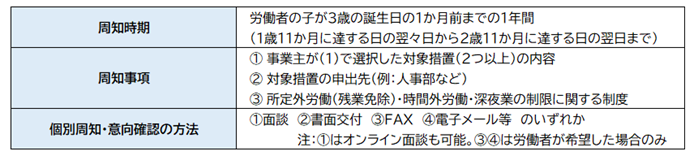

(2) 柔軟な働き方を実現するための措置の個別の周知・意向確認

3歳未満の子を養育する従業員に対しては、子が3歳になるまでの適切なタイミングで、(1)で整備した措置(例:時差出勤、テレワークなど)について、個別に制度内容を周知し、利用意向を確認することが義務付けられる予定です。なお、利用を控えさせるような意図で行う周知・意向確認は認められないため注意しましょう。

また、育休からの職場復帰時や、短時間勤務・対象措置の利用期間中など、状況に応じて面談などを定期的に行うことが望ましいです。

・⑪仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

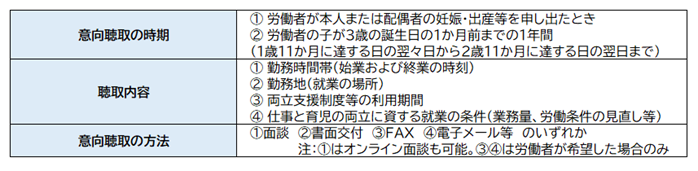

(1) 妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取

事業主は、従業員から本人または配偶者の妊娠・出産等の申し出があった時点および、子が3歳になるまでの適切な時期に、仕事と育児の両立に関する意向を個別に聴取することが義務付けられます。

この意向聴取では、子どもの年齢や健康状態、家庭での育児体制などの状況を踏まえ、今後の働き方の希望や制度の利用予定について、本人の意向を把握することが求められます。聴取の方法は柔軟に選択でき、面談やオンライン面談のほか、書面・FAX・電子メール等を通じて行うことも可能です。

(2) 聴取した労働者の意向についての配慮

企業には、(1)で把握した従業員の意向を踏まえ、業務の状況や本人の希望を考慮しながら、適切な配慮を行うことが求められます。たとえば、勤務時間帯(始業時間の調整を含む)や勤務地、業務量の調整、両立支援制度の利用期間などについて、個別の事情ごとの対応が必要です。

また、育児休業からの復帰時や、従業員本人から再度の申し出があった場合には、あらためて意向を確認し、その内容に応じて柔軟な対応を講じることが望まれます。特に、障がいのある子を育てている場合には制度の利用期間の延長を検討する、ひとり親家庭に対しては子の看護等休暇の日数への配慮を行うなど、よりきめ細やかで柔軟な対応が必要になります。

これらの配慮事項は、就業規則や指針、社内で運用される具体的な規定例に明記しておくことが望まれます。厚生労働省が示す事例や指針を参考にしながら、自社に適した制度のあり方を検討し、必要な体制整備を進めていきましょう。

出典:厚生労働省 PDF「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」

担当者が押さえておきたい 育児休業・介護休業に関する実務対応のポイント

ここでは、育児・介護休業法の改正法を踏まえ、労務担当者が押さえておくべき実務対応のポイントや、就業規則・社内規程の見直しに向けた備えについて解説します。

●2025年の育児・介護休業法の改正に伴う実務ポイント

2025年の改正では、制度の個別周知や意向確認の義務化に加え、従業員の育児と仕事の両立を支える環境づくりが実務上の課題となります。

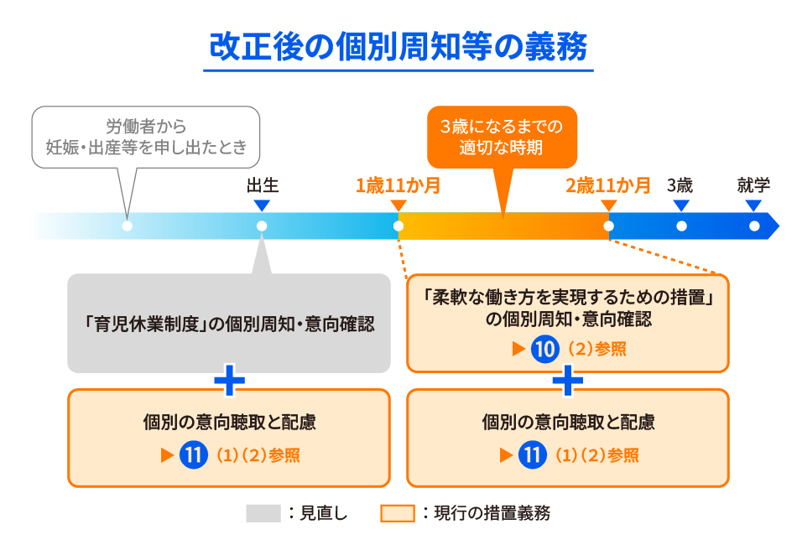

・改正後の個別周知等の義務について認識しておく

出典:厚生労働省 PDF「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」

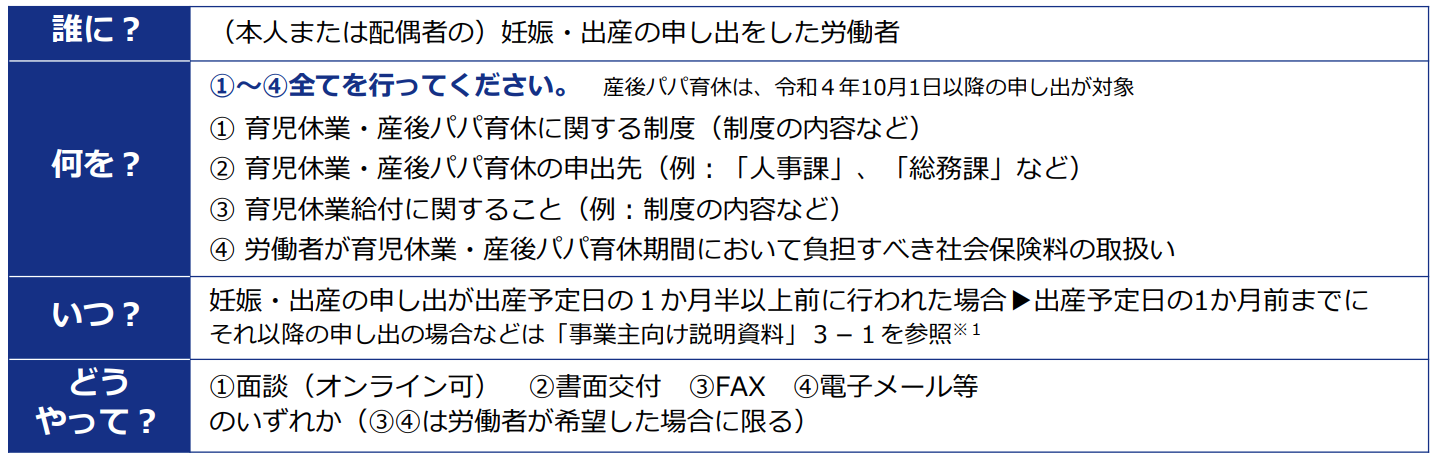

育児期については、より具体的かつ時期に応じた個別対応が求められるようになります。図に示されているとおり、妊娠・出産等の申出時や、子が3歳になるまでの適切な時期に、企業は制度の内容を個別に案内し、従業員の意向を確認する必要があります。

また、意向は把握して終わりではなく、必要に応じて勤務条件や制度利用の調整など、配慮を行うことも義務化されます。これらの対応は一度きりではなく、復職時や状況の変化に応じて定期的に実施することが望ましいとされています。

なお、表にある「⑩(2)」「⑪(1)(2)」はそれぞれ、前の小見出し「●2025年10月に施行となる改正内容(⑩~⑪)」に記載の番号に該当しています。併せてご確認ください。

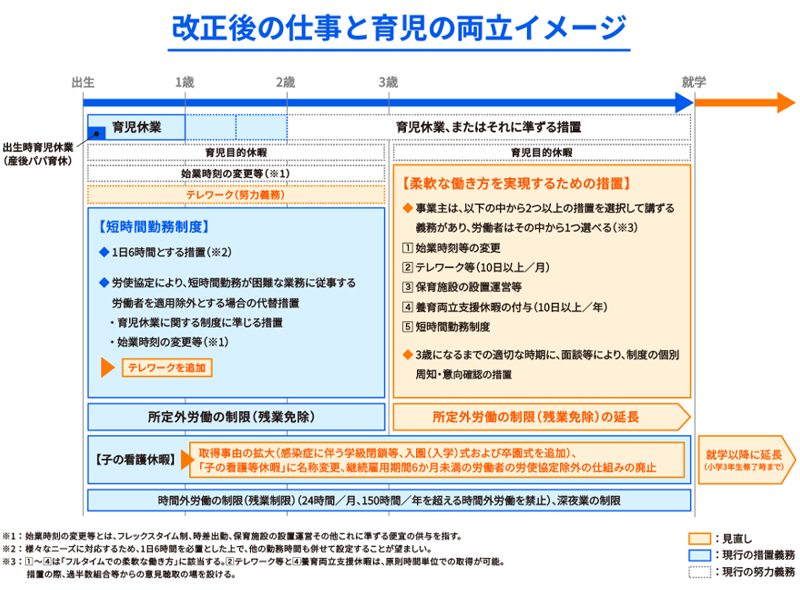

・改正後の従業員の仕事と育児の両立イメージを認識しておく

改正後は、子が3歳になるまでの期間において、従業員の柔軟な働き方の選択肢が大きく広がります。企業には、始業・終業時刻の変更やテレワークの導入、短時間勤務制度の提供など、2つ以上の措置を整備することが義務付けられ、従業員はその中から1つを選んで利用する形となります。

また、子の看護休暇等については、学級閉鎖や入園・入学式への出席など取得理由が拡大され、制度全体として育児と仕事の両立支援を促す内容に強化されます。

これらの改正に伴う制度整備に取り組む企業は、厚生労働省の「両立支援等助成金」を活用することも可能です。育休取得者の職場復帰支援や、代替要員の確保、柔軟な勤務制度の導入などを行った企業は、要件を満たすと一定の助成が受けられる仕組みとなっています。

出典:厚生労働省 PDF「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」

●2025年の次世代育成支援対策推進法の改正に伴う実務ポイント

2025年4月の改正により、次世代育成支援対策推進法の有効期限が2035(令和17)年3月31日まで延長されました。改正後は、企業が策定する一般事業主行動計画の内容も変更されるため注意しましょう。

特に、常時雇用する従業員が101人以上の企業では、2025年4月1日以降に行動計画を新たに策定または変更する場合、以下の2点が義務化されました。

- 育児休業の取得状況や労働時間の状況把握(PDCAサイクルの実施)

- 育児休業取得率や労働時間に関する数値目標の設定

これらは、行動計画の「策定」時だけでなく、「変更」時にも適用されるのがポイントです。一方、従業員数100人以下の企業については、対応は努力義務とされています。

また、くるみん認定・プラチナくるみん認定の基準も2025年4月に見直され、行動計画の実効性が重視されるようになりました。つまり、単に計画を作成するだけでなく、企業の実際の取り組みや数値目標の達成状況などが認定審査で明確に問われるようになります。

●フェーズごとの実務ポイント

今回の法改正では、育児休業において、義務化された事項が多くあります。また、取得回数や期日の管理、給付金の申請などは、育児休業・介護休業どちらにも対応が必要です。これらの対応が手作業中心では、改正内容が複雑になるほど手続き漏れや給与への反映ミスなどのリスクが高まります。

休業取得をする従業員が安心して休業できるよう、「環境整備」「休業取得前」「休業取得後」の3フェーズで実務のポイントをしっかり押さえておきましょう。

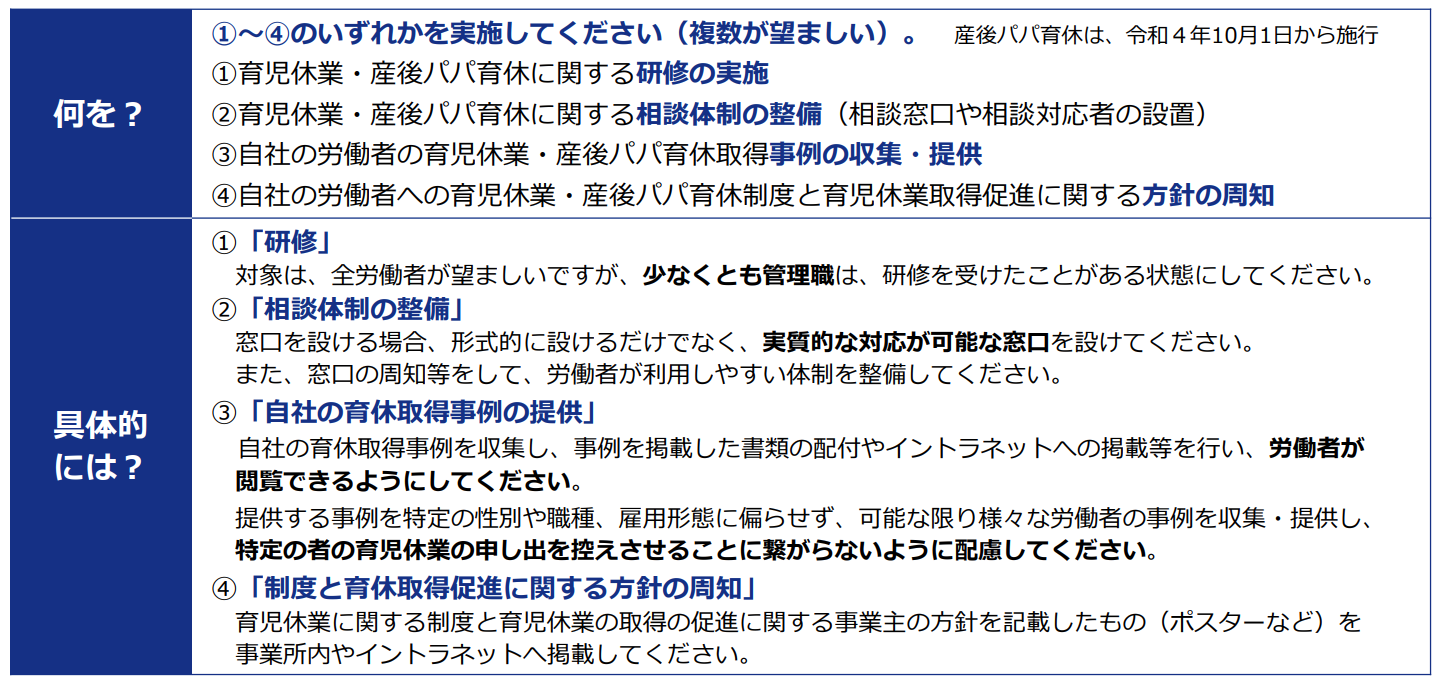

・1. 環境整備

今回の改正法では、育児休業を取得しやすい環境を整備するため、次のうちいずれか1つの実施も義務づけられています。

出典:厚生労働省 PDF「改正育児・介護休業法 対応はお済みですか?」

具体的措置にある「制度と育休取得促進に関する方針の周知」については、マタハラやパワハラを防止するためにも、役員を含め全社に対して徹底して行う必要があります。

その手段として、単に書面の掲示やリーフレットの回覧にとどめるのではなく、社内ネットワーク上で常時閲覧可能な環境を設置・運営し、誰でも容易に確認できる状態にしておくことが推奨されます。育児休業等の申出先や相談窓口、問い合わせ対応の体制についても明記し、従業員が迷いなく制度を活用できるようにしておくとよいでしょう。方針への理解を深めるために、従業員向けの研修を定期的に実施することも有効です。

さらに、2025年4月の法改正により、介護離職を防ぐための雇用環境整備として、介護休業や両立支援制度についての対応も企業の義務となりました。育児だけでなく介護についても、同様の情報提供や体制整備が求められます。

・2. 休業取得前

育児休業制度では、従業員やその配偶者が妊娠・出産を申し出た際に、次のように制度に関する個別周知と取得意向を確認するための措置をとることが義務づけられています。

出典:厚生労働省 PDF「改正育児・介護休業法 対応はお済みですか?」

制度の個別周知は「1. 環境整備」と別ものになるため、社内周知をしただけでは履行したことになりません。取得意向の確認は、従業員に育児休業を取得するつもりがなくても、何らかの形で行う必要があります。(取得を妨げるような確認は認められていません)個別周知・意向確認の方法は、妊娠・出産の報告とあわせて希望を聞いておくとよいでしょう。

また介護休業についても、申出がなされた際には休業開始予定日・終了予定日等を従業員に速やかに通知しなければなりません。そのため従業員は、休業開始予定日の2週間前までに企業に申し出ることになっています。

このように、育児休業も介護休業も、従業員からの報告・申出で手続きに必要な情報を適切に収集できることが重要です。書面で収集する場合、従業員の体調や家庭状況によってはタイミングよく提出できない可能性もあります。オンラインで手続きできる仕組みが整備されていれば、自宅からでも手続きができ、その後のやり取りもオンライン上で行えるためスムーズです。

・3. 休業取得後

育児休業や介護休業の取得が決まったら、育児休業給付金や介護休業給付金など、各種の手続きを抜け漏れなく行わなければなりません。給付金の申請には様々な書類を用意する必要があるため、紙の書類を揃えるよりも電子申請のほうが書類作成の手間もなく、手続きにかかる時間を短縮できます。

また、申請には給付額の算出も必要です。正確に計算するためには、休業の開始日、終了日、取得日数を厳密に管理し、社会保険料の免除を正しく判断しなければなりません。

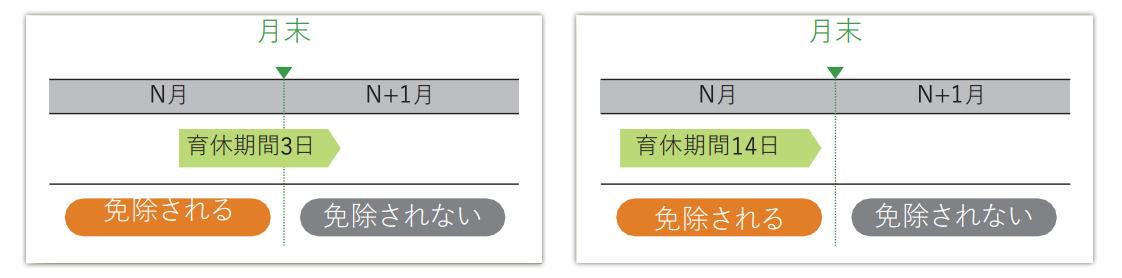

特に、3歳未満の子どもを養育するための育児休業等では、期間中の取得日数と期間によって健康保険や厚生年金保険の保険料免除の可否が決まります。

また、給付金の申請期限についても、それぞれ異なります。

育児休業給付金の申請は、出生日(または出産予定日)から8週間を経過した日の翌日から可能で、そこから2ヶ月を経過する日の属する月の末日が提出期限となります。

一方、介護休業給付金は、介護休業が終了した翌日から起算して2ヶ月後の月末までが申請期限です。

育児休業は分割取得も可能となったため、社会保険料の判定を手作業で行うと業務が煩雑になります。従業員が申請した育児休業の取得方法や分割取得の有無によって、社会保険や雇用保険の届出書類が自動判定できる仕組みを導入することが望ましいでしょう。

休業中の社会保険料に関する実務ポイント

・育児休業・介護休業中の月額保険料

月末時点で育休を取得している場合で、同一月内に育休を開始・終了しており、その日数が14日以上である場合にも保険料が免除されます。

一方で、介護休業中は、育児休業と異なり保険料免除の制度はなく、休業期間中も原則として保険料の納付が必要です。

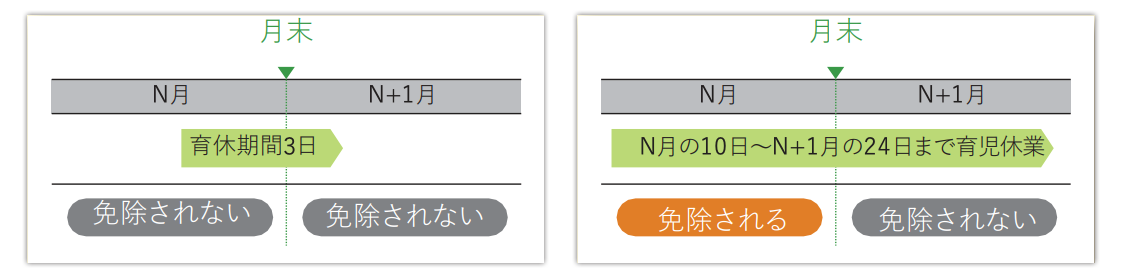

・育児休業・介護休業中の賞与保険料

育児休業中は月額保険料が免除されていることに加え、賞与が支払われた月の月末を含み、かつ1ヶ月を超える連続した育児休業を取得している場合には、賞与に対する社会保険料も免除されます。

一方、介護休業中には、賞与に対する社会保険料の免除制度は適用されません。介護休業中に賞与が支給された場合、通常どおり保険料の納付が必要となるため、注意が必要です。

【過去の改正内容】2022年〜2023年の改正ポイント

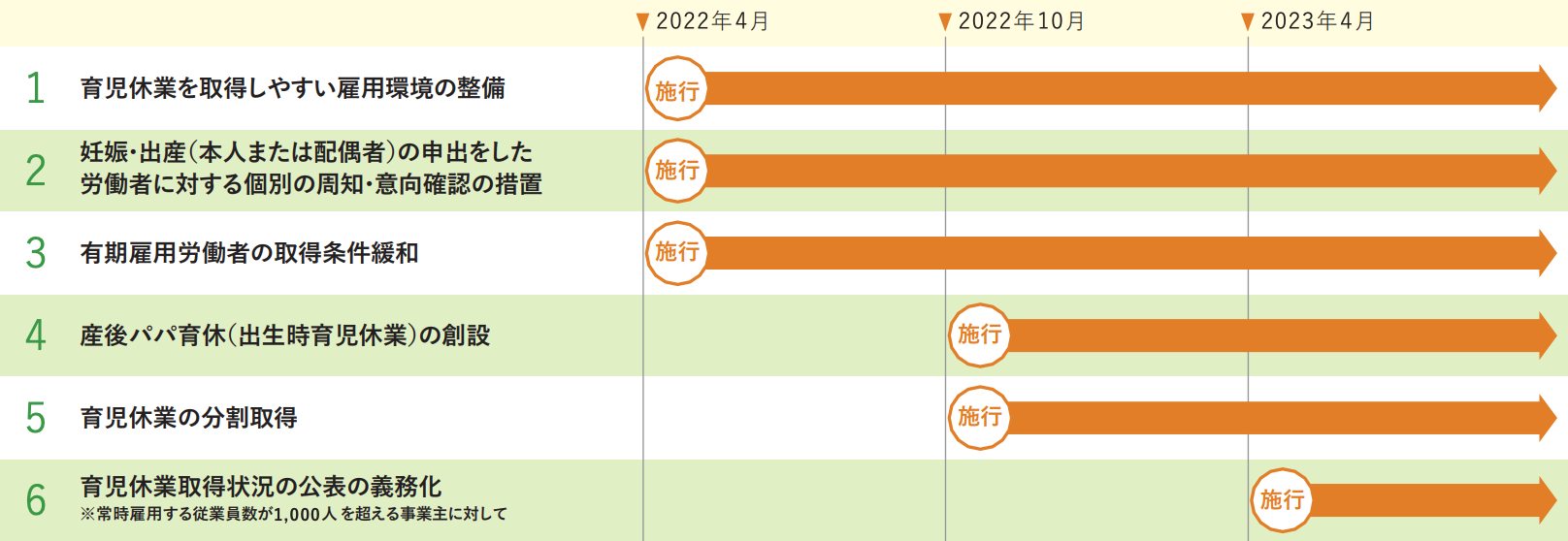

2025年の育児・介護休業法改正の前段として、2022年〜2023年にも育児休業関連の制度が段階的に見直されてきました。そのポイントについて振り返っておきましょう。

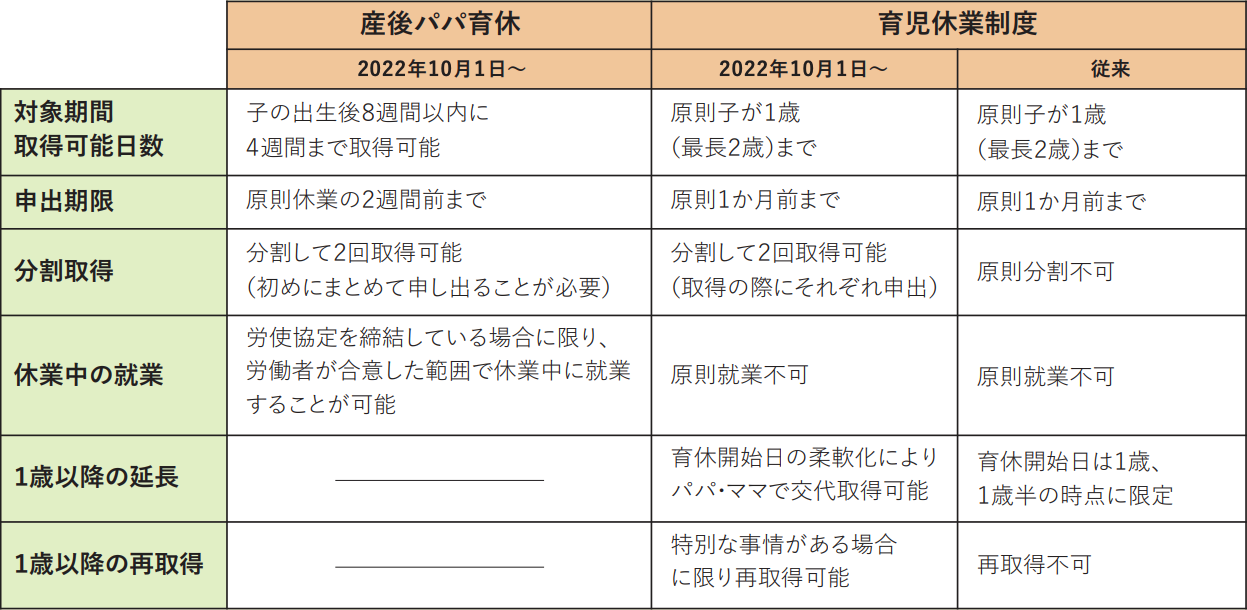

2022年10月に施行された「産後パパ育休(出生時育児休業)」「育児休業の分割取得」は、改正育児・介護休業法の一環として導入された制度で、特に男性の育休取得を後押しする内容として注目を集めました。制度の趣旨は、男女ともに家庭生活と職業生活の両立を実現できる柔軟な働き方の整備にあり、厚生労働省も積極的に周知・啓発を行ってきました。

「産後パパ育休」は、産後休業を取得していない従業員が、原則として出生後8週間以内の子の養育のために取得できる育休で、28日までの期間を最大2回に分けて取得することが可能です。「自分が休むと業務に支障が出るのでは」と不安を抱く職場環境にも配慮し、分割によって短期間の休業から試せる選択肢を示した点も特徴です。

また、法改正によって育児休業も2回までの分割取得が可能となり、産後パパ育休と併せて活用できます。たとえば、産後パパ育休を2回、育児休業を2回取得することで、子どもが1歳になるまでに最大4回の育休取得が可能になるなど、働き方に応じた柔軟な設計ができるようになりました。

2023年の改正法最後の施行となる「育児休業取得状況の公表の義務化」は、常時雇用する労働者が1,001人を超える企業を対象に、男性従業員の育児休業取得率などを毎年1回公表することを義務付けたものです。

事業年度を基準として、男性従業員の「育児休業などの取得率」または「育児休業などと育児目的休暇の取得率」をインターネットなど誰でも閲覧できる方法で公表するよう定められています。公表場所としては、自社のホームページなどの他に、厚生労働省運営の特設サイト「両立支援のひろば」の活用も推奨されています。

育児・介護休業法がもたらす6つのメリット

社内制度の見直しは、単に法令遵守にとどまらず、企業イメージの向上や離職防止、採用力の強化など、多方面でプラスの効果をもたらします。ここでは6つのメリットについて解説します。

●企業イメージの向上

本来法律で守られていることとはいえ、世間では休業の申し出をしにくい風土はまだ多くあり、女性であっても産後の復帰を不安視する声は後を絶ちません。そのため、育児・介護休業の取得を推進する企業姿勢は、多くの労働者にとって魅力的に映り、企業の社会的信用度を高める要素となり得ます。

特に、育児休業を取得する男性が多いと「柔軟な働き方ができる会社」というイメージに直結しやすく、若手の人材確保にも有効な切り札となる可能性が高いと考えられます。最近は、SDGsやESG投資などの視点で、男性の育児休業取得率が企業の社会的評価や投資の判断基準になるとも言われています。

●従業員のモチベーション向上

男性の育児休業取得が活発になると、女性も仕事と育児を両立しやすくなり、女性の活躍の場を広げることにもつながります。結果として、女性従業員のキャリア形成を後押しできるようになり、企業経営にもプラスの効果が生まれるでしょう。

一人ひとりの働き方や意識に変化が生まれることで、従業員の士気アップにもつながります。

●従業員の離職防止

昨今は、少子高齢化の影響で新たな人材の確保がますます難しく、「業務に慣れた従業員の離職をいかに防ぐか」も重要になっています。育児や介護を離職理由にする人が多いことからも、「育児や介護をしながらでも安心して働ける」「長期休暇を経ても戻ってこられる」職場環境は、従業員にとっても魅力的に映りやすく、離職抑止対策としても効果が期待できるでしょう。

●チームワークが高まり生産性向上が期待できる

育児休業や介護休業を取得すると、休業期間中だけでなく、休業からの復帰後も深夜勤務や体力を要する業務を継続できない場合があります。

育児休業や介護休業を取得した従業員を周囲がサポートすることで、チームワークが高まり、結果として生産性の向上も期待できます。また、当人も時間に対する意識が高まることで、業務の効率化を進めやすくなります。

●業務の属人化解消

これまでは、男性が長期休暇を取得することが少なかったこともあり、男性の働き方は「人に仕事がつく」傾向にありました。女性も男性も育児休業を取得しやすい環境が整備されれば、業務の標準化・効率化を進めるきっかけにもなります。

●採用力の強化

育児・介護休業法の改正により、フレックスタイム制やテレワークなど柔軟な働き方が整備されれば、求職者にとって魅力的な職場環境を実現可能になります。家庭と仕事を両立しやすい制度の導入は、家庭生活への配慮がある企業としての評価につながり、結果として採用力の向上に直結します。

特に、就業規則や社内規程で制度を明文化している企業では、育児休業取得率や支援体制が見える化されるため、求職者からの信頼を得やすくなるでしょう。

改正育児・介護休業法への対応には、社内手続きのシステム化による効率化がおすすめ!

改正育児・介護休業法により、企業には育児休業の分割取得や対象拡大、柔軟な働き方の導入など、制度への対応とともに社内運用の見直しが求められます。これに伴い、実務の現場では、就業規則の改定、申請受付、通知、進捗管理、給付金の申請支援など、担当者の負担が増し、業務の属人化やミスのリスクも高まりがちです。

そこで重要となるのが、システム利用による社内手続き業務の効率化です。特に、育児・介護休業はケースごとの個別対応が多く、紙や表計算ソフトでの管理には限界があります。そのため、申請から承認、関係部署との連携までを一元的に運用できる仕組みが求められます。

「奉行Edge 労務管理電子化クラウド」は、育児・介護休業の申請や運用をはじめとする各種労務手続きを電子化し、社内での対応をスムーズかつミスなく進められるクラウドサービスです。

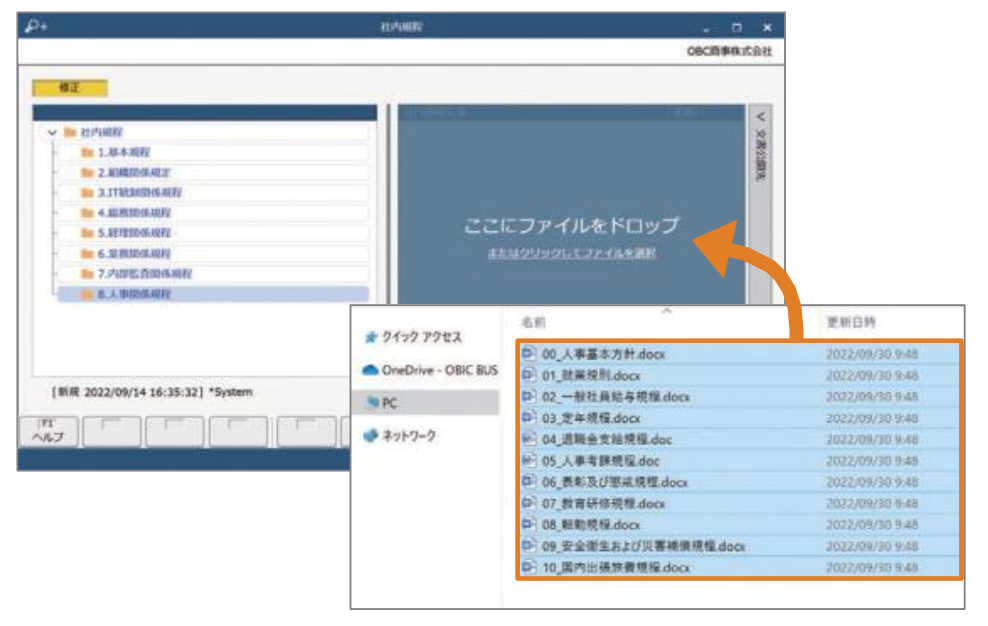

奉行Edge 労務管理電子化クラウドでは、育児休業・介護休業を取得するための環境整備から申し出前後の社内手続き、行政手続きの電子申請まで行うことができます。就業規則などの各種社内規程文書をWeb上で公開でき、従業員は自宅からでも閲覧できるようになります。

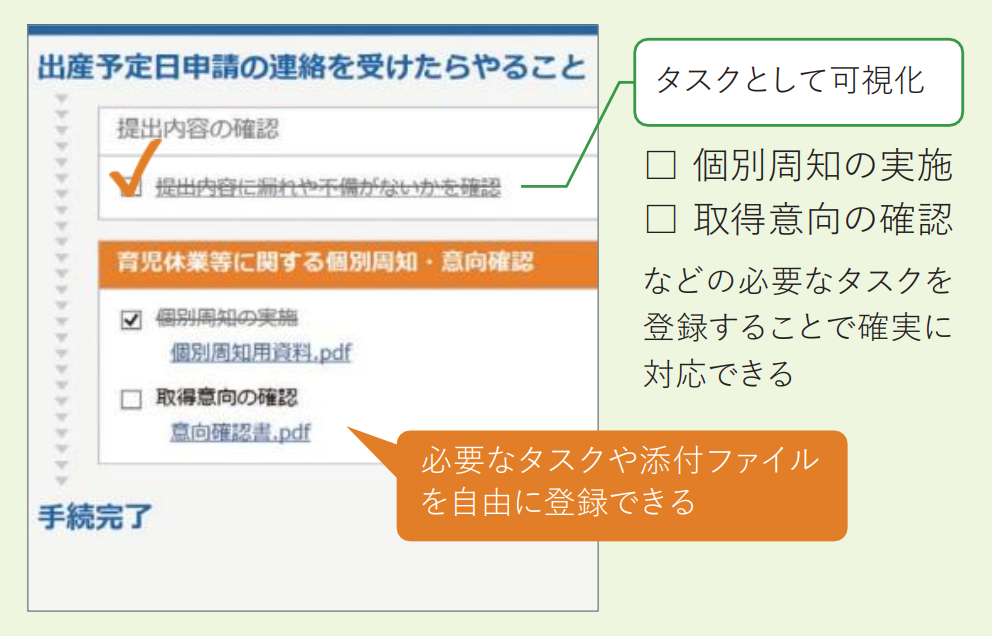

また、Webワークフローで出産予定や休業開始日などを収集できることはもちろん、申請後のタスクとしてTo Doリストを登録しておけるため、個別周知・意向確認のアクションも忘れずに実施できます。

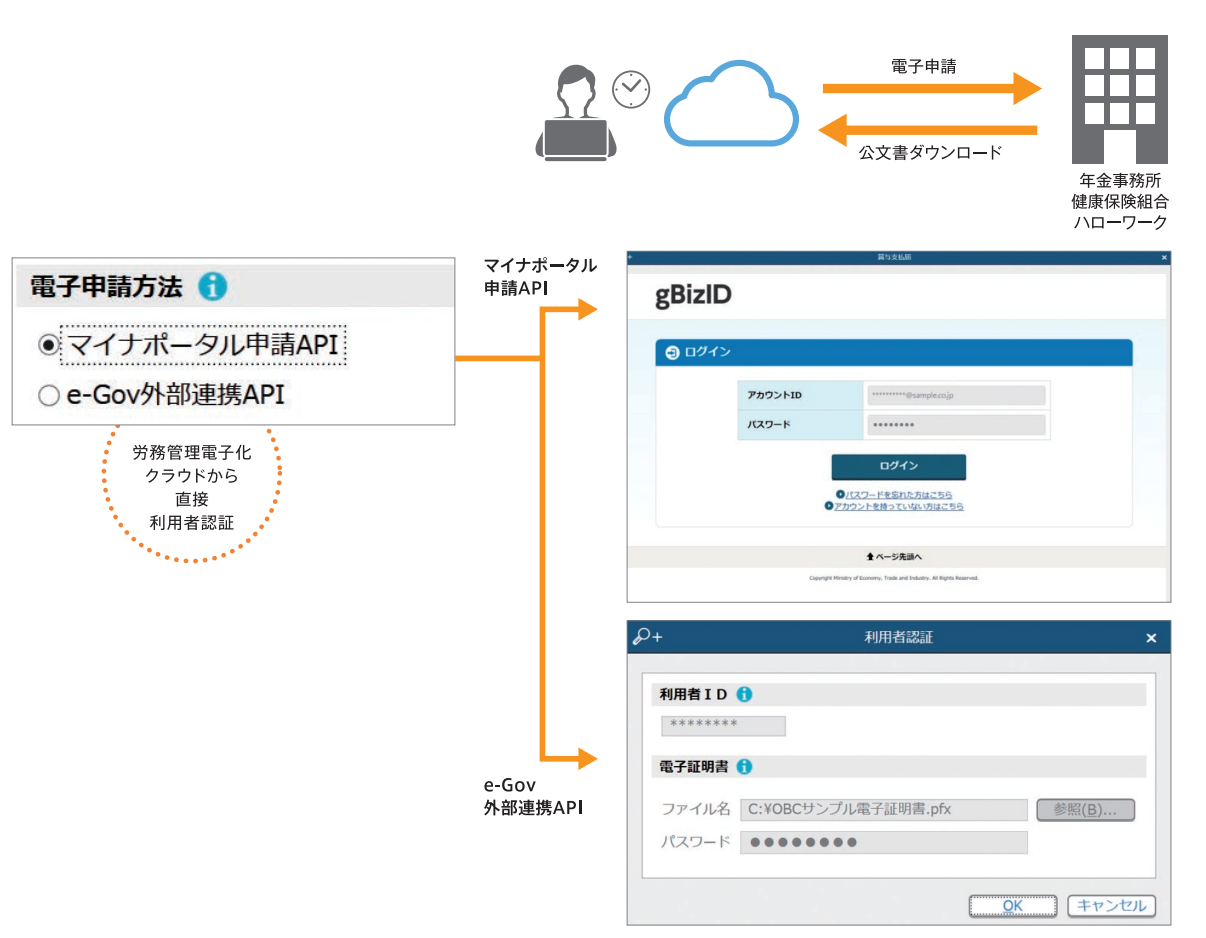

さらに、育児休業給付金の電子申請にも対応しているため、手続き業務の効率化が図れます。e-Govだけでなく、マイナポータル申請にも対応しており、健康保険組合への電子申請もサービスから直接行えます。

※産前産後休暇についてはマイナポータル申請のみに対応しています。また、介護休業給付金の電子申請には現在未対応です。

「総務人事奉行iクラウド」は人事情報を一元管理し、「給与奉行iクラウド」は給与計算を自動化、さらに「奉行Edge 勤怠管理クラウド」は勤怠データを正確に収集・管理できます。これらを連携して活用することで、人事・給与・勤怠業務をシームレスにつなぎ、改正法へのスムーズな対応と制度運用の実効性向上を同時に実現します。

育児・介護と仕事の両立が当たり前となる現代において企業に求められるのは、制度を整えるだけでなく、実際に運用できる仕組みを持つことです。業務効率化と法令対応を支える基盤として、「奉行クラウドシリーズ」の導入をご検討ください。

育児・介護休業法についてよくあるご質問

育児・介護休業法の改正により、企業には就業規則の見直しや制度整備が求められています。労務担当者として対応すべき実務ポイントを、よくある質問を基に整理して解説します。

- 育児・介護休業法に違反した場合はどうなる?

-

育児・介護休業法の遵守状況に関しては、厚生労働省や労働局から必要に応じて報告を求められることがあります。たとえば、厚生労働大臣の要請に対して正当な理由なく応じなかったり、虚偽の報告を行ったりした場合には、20万円以下の過料に処される可能性があります。

行政対応を避けるためにも、企業は日頃から制度の運用状況を把握し、法令に基づいた適切な管理体制を整えておきましょう。

- 育児・介護に関する給付金には何がある?

-

主に以下の4つがあります。

・出生時育児休業給付金・育児休業給付金

産後パパ育休や育児休業を取得した場合に支給されます(いずれも分割取得可)。

・育児時短就業給付

2歳未満の子を育てながら時短勤務(1日6時間)を行った場合、賃金の10%を補填。

・出生後休業支援給付

夫婦でそれぞれ14日以上育児休業を取得した場合、最大28日分について賃金の13%相当を支給。

・介護休業給付金

家族の介護のために休業した場合、賃金の67%を最大93日間(3回まで分割可)受給可能。

いずれも条件を満たせば申請でき、原則として企業経由での手続きが必要です。

- 育児・介護休業規程のひな形(フォーマット)はある?

-

厚生労働省や都道府県労働局が公開している「モデル就業規則」や「育児・介護休業等に関する規程例」などを無料で利用できます。これらは、休業の取得要件や申請手続き、フレックスタイム制や時間単位での取得可否など、制度運用に必要な項目が網羅されており、自社規程の整備に役立ちます。

ただし、そのまま使うのではなく、自社の実情や最新の法改正に合わせたカスタマイズが必須です。併せて、テレワークの可否や育休の分割取得への対応状況なども含めて、規程の記載内容を定期的に見直すようにしましょう。

※厚生労働省「両立支援のひろば」などの公的サイトでもひな形を入手可能です。

関連リンク

-

従業員と担当者をつなぐ一人総務時代を支える業務アシスタント

クラウド労務管理サービス 奉行Edge 労務管理電子化クラウドについて

-

あらゆる総務人事業務をクラウドがアシスト!総務人事業務を定型化し、企業全体の業務生産性を向上

総務人事奉行iクラウド(定例業務)

-

今より早く・簡単・正確なクラウド給与計算

給与計算システム 給与奉行iクラウド

-

勤怠管理を自動化し業務時間を9割削減

クラウド勤怠管理サービス 奉行Edge 勤怠管理クラウドについて

こちらの記事もおすすめ

OBC 360のメルマガ登録はこちらから!