給与計算業務では、正確性・迅速性・法令順守が求められます。給与は従業員一人ひとりの生活に関わるため、ミスなく正確に処理することは、企業の信頼を支える責任です。しかし、実際は手作業による入力ミスや属人化が起こりやすく、法改正も頻繁に行われることから、対応業務に限界を感じている担当者も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、給与計算ソフトのクラウド化です。中小企業の間でも、業務負担の軽減、コスト削減、制度対応の迅速化を実現できる手段として、ここ数年、クラウド型の給与計算ソフトを導入する企業が増えています。

今回は、給与計算業務の効率化につながるクラウド給与計算ソフトについて、導入メリットや選定時に押さえるべきポイントを解説します。

目次

- クラウド給与計算ソフトとは?オンプレ型との違い

- 給与計算ソフトのクラウド化で得られる3つのメリット

- 選定時に押さえるべきポイントは「連携性」「生産性」「安全性」

- 給与計算ソフトをクラウド化した導入事例で業務改善効果を検証!

- おわりに 〜 選定時はサポート面もしっかりチェックしよう!

クラウド給与計算ソフトとは?オンプレ型との違い

クラウド給与計算ソフトは、インターネット経由で利用できる、クラウドサービスで提供されている給与計算ソフトのことです。

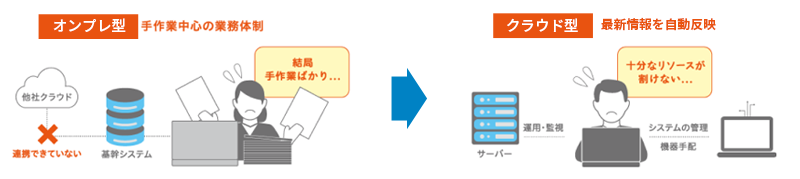

社内サーバーや特定のパソコンにインストールする従来の「オンプレ型」とは異なり、高額な機器導入が必要なく、ITリソースが不足している企業でも導入しやすいのが特徴です。ソフトのバージョンアップを手動でする必要がなく、常に最新版のプログラムを利用できます。また、インターネットを介して業務を行えるため、テレワークなど柔軟な働き方にも対応できます。

セキュリティ面についても、提供するベンダーが強固なセキュリティ体制を整備しており、独自にシステムのセキュリティ対策を行う必要がありません。

このように、コスト面だけでなく、システム管理の手間やリスクを最小限に抑えられることがオンプレ型との大きな違いです。

| 比較項目 | オンプレ型 | クラウド型 |

|---|---|---|

| インストール | 必要(社内PC/サーバーへインストール) | 原則不要(ブラウザ利用が一般的) ※専用アプリ利用タイプもあり |

| 初期費用 | 高い(サーバー設置、ライセンス購入) | 抑えられる(月額・年額利用) |

| バージョンアップ対応 | 手動(追加費用・作業負担あり) | 自動(常に最新版) |

| 法改正対応 | 手動設定・対応遅れリスクあり | 自動対応(即時反映) |

| テレワーク対応 | 難しい(社内ネットワーク限定) | 容易(インターネット環境でOK) |

| セキュリティ対応 | 自社管理(要専門知識) | ベンダー側管理(SOC2など) |

給与計算ソフトのクラウド化で得られる3つのメリット

クラウド給与計算ソフトは、業務にもオンプレ型にはない大きなメリットをもたらします。

ここでは、特に注目していただきたい3つのメリットを紹介します。

メリット1.給与計算に必要な情報をシームレスに集約できる

給与計算には、人事異動データ(身上異動、人事異動)、勤怠情報、変動手当、年末調整申告データ、マイナンバーなど、さまざまな情報が必要になります。

昨今は勤怠管理や年末調整申告にもクラウドサービスを利用する企業が増えていますが、オンプレ型でこうしたデータと連携する場合、一度ExcelやCSVなどに加工して手動で取り込まなければなりません。集計や入力で手作業が発生すると、たとえ一部分だとしてもミスや漏れの原因となりやすいものです。

クラウド給与計算ソフトなら、クラウドサービス同士で連携でき、勤怠管理や年末調整など給与計算に必要な情報をシームレスに収集できます。これにより、手作業による「集める」「まとめる」「確認する」といった煩雑な工程から解放され、スピーディーに給与計算業務を進められます。

メリット2. 給与計算に関わる法改正への迅速な対応

給与計算では、社会保険料率や雇用保険料率の改定、源泉所得税の改正など、頻繁に変わる法制度に正確に対応することが求められます。

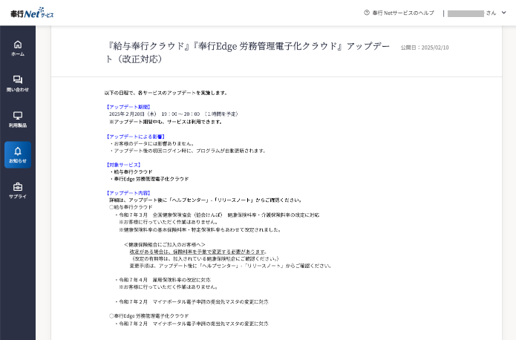

オンプレ型の場合、法改正のたびにバージョンアップ作業やマスタ設定の変更が必要になりますが、クラウド給与計算ソフトはベンダーが法改正情報を即時キャッチアップし、必要なプログラムを自動でアップデートするため、ユーザー側での対応負担はほぼなくなります。ヒューマンエラーや法令違反リスクを大幅に低減することができ、安心して業務を遂行することができます。

給与奉行iクラウドも、所得税率や健康保険・労働保険料率の改定があった際には、プログラムが自動更新されます。アップデート予定は、奉行Netサービスやメルマガ等でもお知らせしているため、利用者はいつアップデートされるか、どんな更新がされるかを随時確認することができます。

メリット3. 給与計算業務の分業化と属人化解消

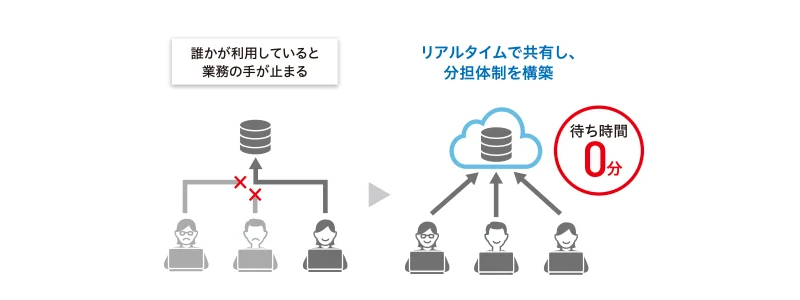

クラウド給与計算ソフトを導入すると、業務を「特定の担当者に集中させない」仕組みを作ることができます。

例えば、遠隔拠点の担当者に依頼していた通勤手当やインセンティブなどの変動手当は、インターネットを介してクラウド給与計算ソフトに直接入力してもらうことができます。これにより、Excelデータでのやりとりがなくなるため、転記ミスや入力漏れのリスクを防ぐことができます。

また、クラウド上でリアルタイムに作業を共有できるため、入力担当・確認担当・承認担当というように複数人で分業ができ、「誰かが利用しているから使えない」という待ち時間の解消にも役立ちます。分業を可能にすることで属人化リスクを防ぐことにもつながり、給与業務の持続可能性を高めることも可能です。

テレワークや在宅勤務などもしやすくなるため、例えば業務に慣れた担当者が育児休業から復帰した際、フルタイム出社が難しい場合でも給与計算業務に従事できる環境を簡単に整備できます。

選定時に押さえるべきポイントは「連携性」「生産性」「安全性」

市場には、クラウド給与計算ソフトが数多提供されています。その中から自社にぴったりのサービスを選ぶには、導入前に正しい視点で選定することが不可欠です。

クラウド給与計算ソフトの効果を最大限に引き出すためにも、次の3つの視点は必ず押さえておきましょう。

●連携性:給与計算に必要なデータをどうムダなく集約できるか

クラウド給与計算ソフトでは、給与計算に必要な情報をどのように・タイムリーかつ正確に・集約できるかが最大のチェックポイントです。

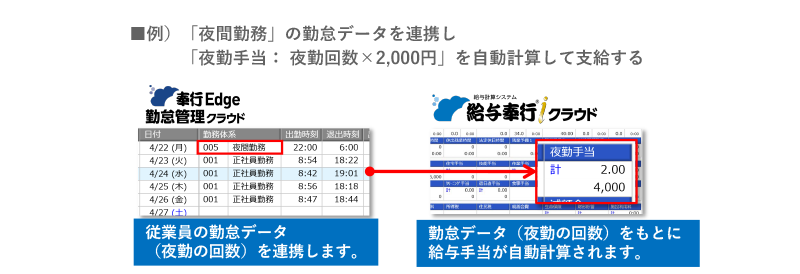

多くのクラウドサービスはAPIやCSVなどで連携できますが、取り込みに必要なフォーマットが指定されている場合も多く、適切にデータの書き出しを行わないと、せっかくのデータが取り込めないこともあります。そのため、勤怠管理システムなど給与計算に必要な情報をクラウドサービスで管理している場合は、どう連携できるかをしっかり確認しておくことも大切です。

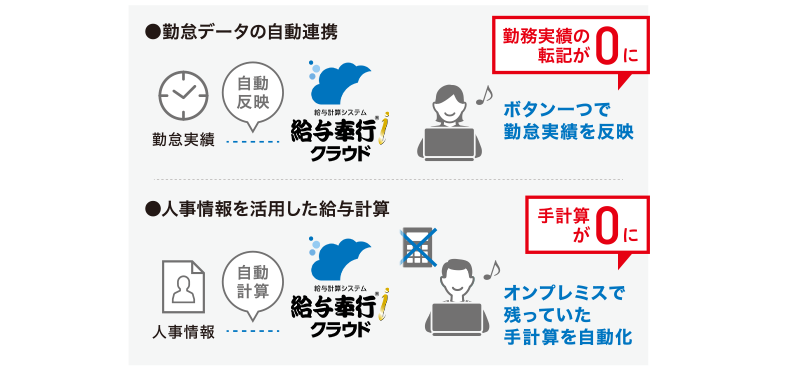

給与奉行iクラウドの場合は、CSVに成形された勤怠データを手動で連携できます。奉行Edge 勤怠管理クラウドなら、自動連携で勤怠締めと同時に必要な勤怠データを取り込めます。転送項目は給与手当の計算式に組み込めるため、勤怠データの連携から給与手当の計算まで自動化できます。

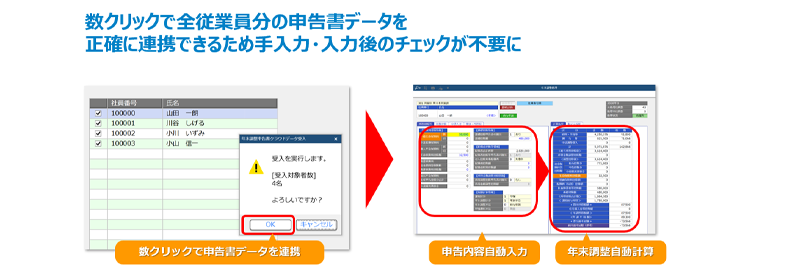

他にも、奉行Edge 労務管理電子化クラウドや奉行Edge 年末調整申告書クラウドなどの姉妹サービスを併用すれば、自動で給与奉行iクラウドに連携できるため、紙による情報収集や手入力での更新・チェックといった作業がなくなります。

●生産性:手作業をどれだけ削減できるか

業務をクラウド化することの最大の効果は、作業負担の削減です。給与計算業務には次のような周辺業務もあるため、クラウド給与計算ソフトを検討する際は、メインとなる給与計算だけでなく、周辺業務も含めた給与計算業務全体の負担軽減を検討することが大切です。

①給与明細や源泉徴収票の配付業務

紙の給与明細を印刷・封入・配付する作業は、想像以上に時間とコストがかかります。特に多拠点展開している企業では、各拠点への配送・配付だけでも大きな負担になりやすいものです。

給与奉行iクラウドの場合は、奉行Edge 給与明細電子化クラウドを一緒に利用すれば、毎月の明細書や源泉徴収票の配付業務を完全自動化でき、作業時間の短縮だけでなく、配付ミス・紛失リスクもゼロになります。給与明細はWeb上で閲覧またはメール配信で、いつでもどこからでも明細書の確認ができます。

②年末調整業務

年末調整業務は、短期間に大量のやり取りが発するため、ミスも起こりがちです。しかし昨今は、年末調整申告手続きを電子化する動きが加速しており、従業員からの申告内容をデータで受け取って給与システムに反映できることから、大幅な業務時間短縮が実現できています。

例えば奉行Edge 年末調整申告クラウドは、従業員はWeb画面上のガイドに沿って進めるだけで正しい申告ができます。保険料の控除額などは、入力時点で自動計算されるため、従業員が電卓をたたく必要も担当者が検算する必要もありません。2年目以降は、保険会社の名称や金額などが自動複写され、使い続けるほど入力やチェックの負担も軽減されます。

申告内容は給与奉行iクラウドに自動連携されるため、過不足税額も自動計算し、担当者の作業負担と確認コストを大幅に削減できます。

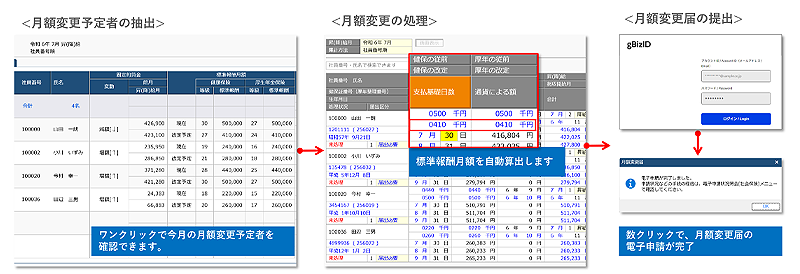

③社会保険手続き業務

従来、社会保険の取得・喪失・月額変更届けなどの手続きは紙申請が主流でしたが、近年は電子申請が可能になっています。電子申請をすれば、決定通知書も電子データで交付されるため、従業員への配付や管理もラクになります。

給与奉行iクラウドのように、社会保険に対する電子申請にも対応したクラウド給与計算ソフトなら、従来の申請書作成、押印、提出、控え管理といった一連の業務負担が大幅に簡素化できます。給与奉行iクラウドの場合は、電子申請や公文書ダウンロードができ、役所への訪問も紙作業もなくすことができます。

④専門家との連携業務

給与計算や年末調整、社会保険手続きでは、社労士・税理士との連携が不可欠です。従来は、紙書類やExcelデータ、USBなどでの情報共有が中心で、準備に手間がかかるうえ、セキュリティリスクも伴います。

クラウド給与計算ソフトなら、社外の専門家とクラウドを介して情報共有ができます。セキュアな環境でデータ共有が可能になるため、情報授受のスピードアップだけでなく、やりとりの安全性も高まります。給与奉行iクラウドの場合は、専門家用のライセンスが1つ無償提供されているため、別途ライセンスを用意する必要もありません。

●安全性:セキュリティと法制度対応は万全か

給与情報、マイナンバー情報を扱う以上、セキュリティ対策は選定基準の中でも最重要項目になります。

クラウドサービスは、原則ベンダーによって強固なセキュリティ対策が施されており、安全面は確保されています。しかし、採用している対策は各社で異なるため、ベンダーの施策が自社のセキュリティポリシーにマッチするかは、導入前にしっかり吟味する必要があります。

給与奉行iクラウドの場合は、世界トップレベルのセキュリティを誇る「Microsoft Azure」を基盤とし、高い信頼性・可用性・災害対策を実現しています。また、情報セキュリティマネジメント体制のもと、データの暗号化や24時間365日運用監視、 WAF(Web Application Firewall)など独自のセキュリティ対策も行っています。

こうした対応は、大手監査法人による定期的な第三者監査でも認められ、国際認証SOC1,SOC2報告書の取得やISMAPの登録など、データの信頼性を継続的に確保できています。

| データ保護 | 通信のSSL/TLS暗号化、独自アクセス認証、Microsoft Azureを基盤に採用 |

| データセンターの安全性 | 国内データセンター利用/災害・事故対策 |

| 運用体制 | 4時間365日有人監視、WAF(Web Application Firewall)設置、 定期的な脆弱性診断 |

| 法令順守 | 個人情報保護法・マイナンバー対応、社会保険料率改定 |

| 認証・監査 | ISMS認証(ISO27001)、国際認証SOC1,SOC2報告書などの取得、 ISMAPの登録、第三者監査法人による監査 |

※奉行iクラウドのセキュリティについては、こちらを参照ください。

給与計算ソフトをクラウド化した導入事例で業務改善効果を検証!

クラウド給与計算ソフトがもたらす業務改善効果を、実際の企業事例から見てみましょう。

●給与奉行iクラウドを導入したGAMAKATSU PTE LTD様

- 会社名 GAMAKATSU PTE LTD

- 創業: 1995年

- 従業員数:80名(2024年時点)

- 業種:釣具関連商品の製造販売

GAMAKATSU PTE LTD様は、オンプレ型の給与計算システムを利用されていましたが、社会保険手続きや給与計算、手当計算などに手作業が残っていることに頭を悩ませていました。また、法改正のたびにシステム改修が必要になることで、タイムラグが生じることに不安も感じており、この2つの課題を解決するため、クラウドサービスへの切り替えを決めました。

選定時に最重要ポイントにおいたのは、「給与計算がしっかりできること」でした。給与奉行iクラウドは、社会保険料や手当の計算、勤怠実績に紐付いた給与計算が自動化できることが「高く評価できた」そうです。また、勤怠管理システムで管理している勤怠実績をボタン1つで連携することができ、オンプレ時代と比べて1ヵ月あたり8〜10時間の時間削減ができました。奉行Edge 給与明細電子化クラウドも併用し、印刷、封入、配付などの一連の業務も不要になりました。

課題としていた「社会保険手続きなどに残っていた手作業」をなくせただけでなく、導入済の勤怠管理システムともシームレスに連携ができたことで、大きな削減効果が生み出せました。

おわりに 〜 選定時はサポート面もしっかりチェックしよう!

クラウド給与計算ソフトは、給与計算業務の課題を、テクノロジーの力で根本から解決する選択肢の1つです。とはいえ、オンプレ型に慣れ親しんだ担当者にとっては、「今までのやり方を変えるのは不安」「クラウド化したいけど、何から始めればいいかわからない」と感じることもあるでしょう。

そんな時は、まず信頼できるベンダーに相談してみるのがおすすめです。多くのサービスには、導入支援のためのサポートが提供されており、様々な相談を受け付けています。

給与奉行iクラウドにも、導入・初期設定から日々の業務の細々とした課題まで、継続的に伴走する支援体制が整備されています。設定方法は、動画と専任インストラクターで分かりやすく丁寧に解説し、短期間で安定稼働をサポートします。導入後最初の1年間で、これまで「当たり前」として気づかれず、見過ごされがちな些細な課題にもきめ細やかに対応し、確実に使いこなせるようサポートを行っています。※

設定や運用の立ち上げに不安がある場合でも、このようなサービスがあれば安心してクラウド移行が実現できるでしょう。

クラウド給与計算ソフトへの切り替えは、業務の“負担”を“強み”に変えるチャンスです。自社にぴったりのサービスを選んで、給与計算業務の改革の第一歩を踏み出してみませんか。

給与奉行iクラウドを体験してみませんか?

30日間無料でお試し!最短40分で体感!

関連リンク

こちらの記事もおすすめ

OBC 360のメルマガ登録はこちらから!