業務のDXが進み、ペーパーレスや脱はんこが浸透しつつある中で、請求書の発行も電子的に行うケースが増えています。請求書の電子化は、業務効率化やDXを図れるとともに、請求書を管理する経理部のテレワークの推進にもつながります。

また、電子的に発行・受領した請求書は、電子帳簿保存法の要件に則った方法で保存する必要がありますが、請求書発行システムの導入により、スムーズな対応が可能です。書類が紙からデータへと移行しつつある昨今、請求書の電子化についても検討してみましょう。

本記事では、請求書の電子化によるメリット・デメリットのほか、請求書発行システムの選び方についてご紹介します。自社の請求書の電子化に、ぜひお役立てください。

目次

- 請求書の電子化とは?

- 電子帳簿保存法改正による影響

- 請求書を電子化するメリット

- 請求書を電子化するデメリット

- 電子化した請求書の送付方法

- 請求書の電子化を進める方法

- 請求書を電子化する際の注意点

- 請求書発行システムの選び方

- 請求書発行システムを利用し、請求書を電子化しよう

請求書の電子化とは?

請求書の電子化とは、請求書をデータで電子的にやりとりすることです。請求書のPDFをメール添付したり、請求書発行システムを介して交付したりするケースが該当します。WordやExcelは改ざんが容易であることから、多くの場合、ファイル形式はPDFです。

電子データで送付した請求書は、紙の請求書と同様の法的効力を持つため、原本として紙に印刷して郵送するなどの対応は必要ありません。

なお、押印する場合は、一般的に電子印鑑を使用します。電子印鑑とは、電子的に作成した書類に押印できる印鑑のことです。単純に印影だけが表示されるものと、識別情報付のものがあり、請求書発行システムの多くは、電子印鑑にも対応しています。

電子帳簿保存法改正による影響

2022年1月1日に改正電子帳簿保存法が施行され、これにより電子的にやりとりした請求書などの取引関係書類は、電子データのまま保存することが義務付けられました。2023年12月31日までは宥恕(猶予)期間となっていましたが、2024年1月1日以降は完全義務化となったため、すべての法人と個人事業主が電子取引のデータ保存に対応する必要があります。

電子的にやりとりした取引関係書類には、「請求書」「領収書」「注文書」「見積書」などが該当します。電子的にやりとりした取引関係書類を紙に印刷して保存することはできませんが、電子データの保存と紙の保存を併用することは可能です。

<電子データとして保存する請求書の例>

- メール添付で受領した請求書または請求書の控え

- 請求書発行システムなどのクラウド上でやりとりした請求書または請求書の控え

- チャットツールへの添付で授受した請求書または請求書の控え

- インターネットFAXで受領した請求書

<紙で保存できる請求書の例>

- パソコンで作成後、印刷して取引先に郵送した請求書の控え

- 郵送で受け取った紙の請求書

- FAXで届いた紙の請求書

なお、請求書の控えについて発行の義務はありませんが、インボイス制度に伴った適格請求書の場合は、控えの保存が義務付けられています。

適格請求書については、当サイトの記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

適格請求書(インボイス)とは?保存方式や発行事業者登録手順を解説

電子帳簿保存法に則った請求書の保存要件

電子的にやりとりを行った請求書は、電子帳簿保存法の電子取引のデータ保存の要件に則って、保存しなければなりません。

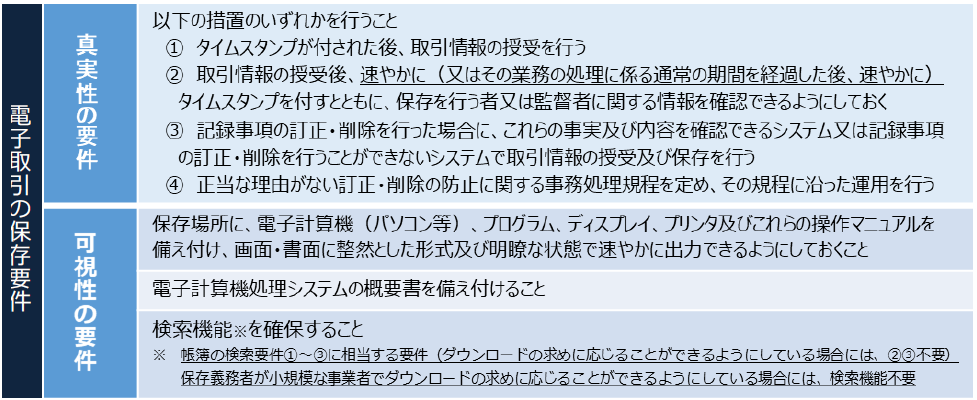

電子取引のデータ保存の要件では、「真実性の要件」と「可視性の要件」を満たす必要があります。

■電子取引における「真実性の要件」と「可視性の要件」

出典:国税庁 PDF「電子帳簿保存法が改正されました」

<検索機能の要件>

- (1)取引年月日、取引金額、取引先で検索できる

- (2)日付または金額の範囲指定で検索できる

- (3)2つ以上の項目を組み合わせて検索できる

ただし、税務職員の求めに応じてデータの提示ができるようにしてあれば、検索機能の(2)と(3)を満たす必要はありません。また、前々年の売上高が5,000万円以下の事業者またはプリントアウトした書面を日付や取引先ごとに整理された状態で提示・提出できる事業者は、検索機能がすべて不要です。

さらに、下記に該当する事業者は、電子取引の保存要件をすべて満たす必要がなく、単にデータの保存をしておくだけで良いという猶予措置もあります。しかし、猶予措置は相当の理由があると認められた場合にのみ適用されるため、基本的には対応が必要です。

<検索要件を満たす必要がない事業者>

- 所轄の税務署長が要件を満たして保存するのが難しいと認める(事前申請不要)

- 税務調査などの際、ダウンロードの求めとデータを印刷した書面の提示・提出に応じられる

出典:国税庁 PDF「電子取引データの保存方法」

電子帳簿保存法の電子データ保存については、当サイトの記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

<令和3年度版・電子帳簿保存法>電子データ保存・スキャナ保存・電子取引の要件まとめ

請求書を電子化するメリット

請求書の電子化は、請求書を発行する側と受領する側、双方にメリットがあります。それぞれのメリットについて見ていきましょう。

発行側のメリット

請求書を発行する際、紙ではなく電子データとして作成することで、下記のメリットを得られます。

・コストの削減

電子データとして請求書を発行することで、請求書の発行、郵送、控えの管理にかかるコスト削減が可能です。紙の請求書を発行する場合、パソコンなどでデータを作成してから紙に印刷し、取引先に郵送するための封筒を作成して封入、投函するといった一連の作業が必要です。また、控えは取引先別や日にち別にファイリングしなければいけません。

電子化すれば請求書を印刷する必要がなくなるため、紙やインクのコストを削減できます。併せて、切手代や封筒代、宛名シールの印刷コストなどもかからなくなります。データで控えを保管すれば、保管するためのファイルやスペースの用意も不要です。また、請求書を発送する際の手間もなくなり、人件費の削減や業務効率化にもつながります。

・場所を問わず請求書の発行が可能

電子化した請求書は、発行する担当者がテレワークをしていたとしても、メール添付や請求書発行システムから難なく取引先へ交付できます。一方、請求書を紙で発行する場合は、通常、出社して作業しなければいけません。郵送用の切手は事務所の物を使いますし、データを印刷して郵送する際にダブルチェックが必要な企業もあります。

また、請求書には押印が必要な企業も多いのではないでしょうか。請求書への押印は義務ではありませんが、紙で請求書を発行する際は、慣例として押印することが多く、当然、出社が必要です。

請求書を電子化すれば、このような制限はすべてなくなります。請求書を発行するための出社がなくなり、柔軟な働き方の推進となるでしょう。

・請求書送付履歴の確認が容易

電子データの請求書は、メールやチャットツール、請求書発行システムなどでやりとりします。いつ、誰に、どの請求書を送信したのかの履歴が明確に残るため、万が一請求書の不着や誤送などのトラブルがあった場合でも、素早い対応が可能です。

受領側のメリット

請求書を電子データとして受け取る側のメリットは、下記のとおりです。

・スピーディーに受け取れる

電子化した請求書は、郵送に比べてスピーディーに受け取れます。メールや請求書発行システム上でのやりとりは、発行された請求書をリアルタイムで確認できるため、事務処理の負担を軽減できます。

・コストの削減

電子的に受け取った請求書は、電子データのままの保存が義務です。印刷してファイリングする必要はないため、管理の手間を軽減できます。

また、請求書発行システムから受領した請求書は、受領サイトにログインすればいつでもダウンロードが可能です。再受領が必要になった際も、発行元に再送依頼をすることなく受けとることができます。

請求書を電子化するデメリット

手間やコストの削減につながる請求書の電子化ですが、デメリットもあります。紙から電子への切り替えを行う際には、デメリットについても確認しておきましょう。

業務フローの見直しが必要

請求書の電子化のデメリットのひとつは、これまでの業務フローを見直す必要があることです。特に、これまで手書きの請求書を発行していた事業者は、大きな変更をしなければいけません。請求書の電子化によって業務効率化やコストの削減といった効果が期待できる反面、移行中は一定の手間と時間がかかります。

また、請求書発行システムを導入する場合、システムの選定などから慎重に行っていく必要があります。

紙の請求書を希望する取引先への個別対応が必要

取引先が紙での請求書発行を希望した場合、個別の対応が必要となる点も、請求書の電子化のデメリットです。

請求書の電子化は、受け取る側にとってもメリットにつながりますが、取引先が変化を望まない可能性もあります。請求書の電子化について取引先からの了承を得られなかった場合、取引先によって紙と電子データで請求書の取り扱いを変えなければならないため、その分手間が増えてしまうかもしれません。

なお、請求書発行システムの中には、紙の請求書の郵送代行を行っている商品もあります。紙と電子データ両方で請求書の発行が必要になった場合、このようなサービスの活用がおすすめです。

システムを導入する場合、一定のコストがかかる

請求書の電子化にあたり、請求書発行システムを導入する場合は、一定のコストがかかる点もデメリットといえます。初期費用や月額費用は、システムによって異なるため、十分な検討が必要です。

一方で、請求書発行システムの導入にはコストがかかるものの、請求書の控えを電子帳簿保存法に則った方法で容易に保存できたり、タイムスタンプ(※)を付与できたりするシステムもあります。ほかにも、関連システムへの請求データ連携などメリットも多くあるため、コスト面だけではなく、費用対効果を踏まえて導入の検討することが大切です。

※タイムスタンプとは、ある時点でそのデータが存在していたこと、その後改ざんされていないことを証明するもの

電子化した請求書の送付方法

電子化した請求書の送付方法については、法的な定めはありません。ここでは、電子化した請求書の代表的な送付方法を、3つご紹介します。

メール添付

コストをかけず、これまでのフローを活かして電子化した請求書を送付する方法として、メール添付が挙げられます。WordやExcelで請求書を作っていた事業者なら、印刷するのではなくPDF化してメール添付するだけで、簡単に請求書を電子化できます。

一方、メールは一度送ってしまうと取り消しができません。別の取引先宛の請求書を誤送信してしまったといったヒューマンエラーが生じる可能性は否めないため、十分な注意が必要です。

チャットツール上で送信

取引先とのやりとりにチャットツールを利用している事業者は、電子化した請求書をチャットツール上で送信する方法をとれます。なお、新たにチャットツールを導入する場合は、取引先側と相談の上、導入を進める必要があります。

送信を取り消せたり、ファイルの送信履歴を確認できたりする機能を有しているチャットツールであれば、ファイルの管理も容易にできます。

一方で、送信したファイルなどが一定期間経過後に消えてしまうツールなどもあるため、注意しなければいけません。やりとりの履歴の保存期間や保存条件については、事前の確認が必要です。

請求書発行システム上でやりとりする

請求書を送付できる機能を有した請求書発行システムであれば、請求書の作成から送付までを一元管理できます。また、「奉行Edge 発行請求書DXクラウド 」のような、基幹システムや請求一覧からデータを取り込み、請求書発行の業務を簡略化できるシステムもあります。多様な方法で連携できるため、既存のシステムを変えることなく運用できる点もポイントです。

請求書の電子化を進める方法

請求書の電子化をスムーズに進めるには、事前の準備が大切です。ここでは、請求書の電子化をスムーズに進めるための、4つのステップをご紹介します。

1. 請求書を電子化する方法を決定する

まずは、請求書を電子化する際の方法を検討します。請求書発行に関して解決したい課題や請求書発行枚数、かけられるコストなどをもとに、「メール添付」「請求書発行システムの導入」などの方法を比較しましょう。

2. 現在の取引先の請求書授受方法を確認する

電子化の方法が決定したら、取引先ごとに、現在どのように請求書をやりとりしているのかを確認します。請求書を紙で発行している取引先を洗い出し、電子化できるのか、紙で発行・郵送が必要なのか、確認が必要です。

3. 取引先に対して請求書の電子化を周知する

請求書の発行方法を変えたい取引先に対し、電子化についてのお知らせを行います。いつから、どのように変更するのかを伝えた際、紙の請求書を希望する取引先がいるかもしれません。引き続き紙の請求書を発行しなければならない取引先の有無について確認しておきます。

4. 必要に応じ、取引先に電子請求書の受領方法についてのフォローを行う

システム導入にあたり、操作方法に不安を感じる取引先がいた場合は、個別に操作方法などを伝えます。特に切り替え初月は、問題が起こっていないか確認しておくと安心です。

一方、メール添付への切り替えなどであれば、特別なフォローが必要なケースは少ないといえます。

請求書を電子化する際の注意点

請求書を電子化する際、方法やフローを後から変えるのには手間がかかります。スムーズな導入のための注意点をご紹介します。

取引先の合意のもとで進める

請求書の電子化は、受領側と発行側、どちらにも影響があるため、取引先への確認が必須です。一方の意思だけで無理に進めることはできません。取引先の合意が得られなかった場合は、該当の企業のみ紙で発行するといった柔軟な対応が求められます。

電子帳簿保存法への対応が必須

電子化した請求書の控えを発行した場合は、電子データとして保存しなければいけません。前述した「電子帳簿保存法に則った請求書の保存要件」を確認し、必ず対応しましょう。

セキュリティリスクへの対策をとる

請求書の電子化には、セキュリティリスクがついて回ります。請求書発行システムを導入するのであれば、あらかじめセキュリティ性や安定性を確認しておく必要があるでしょう。

また、メールにPDFファイルを添付するのであれば、送信前のダブルチェックルールの導入や、ファイルにパスワードをかけるといった対策が必要です。

請求書発行システムの選び方

請求書発行システムは、一度導入すれば長く利用することが想定されます。自社に合う請求書発行システムを選ぶことはもちろん、「電子帳簿保存法」や「デジタルインボイス」に対応しているシステムであるのかも確認しましょう。

両者に対応したシステムを選択することで、法令を遵守した請求書の処理を行いやすくなります。請求書発行システムを選ぶ際に、確認しておきたいポイントは下記のとおりです。

電子帳簿保存法への対応

電子帳簿保存法に対応したシステムとは、電子帳簿保存法で定められた要件を満たす方法で運用できる請求書発行システムのことです。下記のような機能が例として挙げられます。

・タイムスタンプの自動付与

電子帳簿保存法に対応した運用のひとつは、請求書のPDFにタイムスタンプを自動付与する機能です。タイムスタンプが付与された請求書であれば、取引先は請求書を受領した時点で、電子取引の保存要件である「タイムスタンプの付与された取引情報の受領」を満たしていることになります。

・「取引先」「日付」「金額」などの検索機能

請求書の控えの保存する際、電子帳簿保存法に定められた「検索機能の確保」など、電子取引の保存要件を満たしているシステムを指します。

デジタルインボイスへの対応

デジタルインボイスとは、インボイス制度において、仕入税額控除に必要となる「適格請求書」を電子化する仕組みを指します。デジタルインボイスは国内で規格統一された仕様になるため、対応できるシステムが必要です。

デジタルインボイス推進協議会は、請求書などの電子文書をネットワーク上でやりとりするための「文書仕様」「ネットワーク」「運用ルール」のグローバルな標準規格である「Peppol(ペポル)」を、デジタルインボイスの仕様に準拠させることを発表しました。

請求書発行システムにおけるデジタルインボイスへの対応とは、Peppolをベースとして規格が統一されたデジタルインボイスに対応していることです。

Peppolについては、当サイトの記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

電子インボイスとは?「Peppol(ペポル)」とは? 2023年インボイス制度後の業務にもたらすメリット

デジタルインボイスへの対応で得られるメリットは下記のとおりです。

<デジタルインボイス導入のメリット>

- 業務を効率化できる

- ヒューマンエラーを防げる

- 海外企業と効率的に取引できる

今後、デジタルインボイスでの対応は普及していくことが予想されるため、将来を見据え、デジタルインボイスに対応した請求書発行システムを選んでおくと安心です。

販売管理システムや会計システムなどとの連携性

請求書発行システムと関連システムとの連携は、業務の効率化において大きなポイントといえます。請求書を発行する側であれば販売管理システム、受領する側であれば会計システムと連携ができれば、請求書の発行・受領における一連の業務の簡略化が可能です。

また、帳票データとも連携できるシステムであれば帳票作成が容易になり、さらなる業務効率化につながります。

セキュリティ体制や安定性

検討している請求書発行システムのセキュリティ体制と安定性について、事前確認は必須です。請求書発行システムにセキュリティ上の問題があると、自社ばかりか取引先に関する情報の漏洩につながるおそれもあります。

また、安定稼働が見込めないシステムでは、請求書を発行したいタイミングで利用できないといった問題が起こるかもしれません。

郵送に対応できるか

電子データでのやりとりだけではなく、紙の請求書の発行と郵送にも対応できるシステムもあります。同じシステム内ですべての請求書の管理を行えるため、紙の請求書を希望する取引先がいる場合は、双方に対応した請求書発行システムがおすすめです。

今後の法改正に対応できるか

電子帳簿保存法やインボイス制度など、請求書に関する法律は随時見直しが行われています。今後も法改正があると考えられるため、システム側で自動対応してくれるものを選ぶ必要があります。

なお、クラウド型のシステムであれば、利用者側が対処しなくても、システム側で自動アップデートが行われるため安心です。

請求書発行システムを利用し、請求書を電子化しよう

請求書の電子化は、業務効率化やコスト削減、テレワークをはじめとした柔軟な働き方への対応に役立ちます。電子帳簿保存法の改正やIT技術の進化によって、今後、書類のペーパーレス化がますます進んでいくと考えられるため、この機会に請求書の電子化を検討してみましょう。

OBCの「奉行Edge 発行請求書DXクラウド」は、請求データの確定後、請求書の作成から送付までをすべて自動化できます。電子帳簿保存法やインボイス制度にも対応していて、紙の請求書の郵送代行も可能です。

また、販売管理業務をデジタル化できる「商蔵奉行iクラウド」や、請求書の発行・受領の経理業務全体をDXできる「奉行iクラウド 経理 DX Suite」との連携もでき、業務効率化も図れます。

さらに、動画でのわかりやすい導入説明や、継続的な運用支援サービス「奉行まなぼーど」、個別相談が可能な「OBCサポートセンター」といった手厚いサポートで、導入時や運用中に不安や疑問があった際も安心です。紙からの切り替えに不安を感じているお客さまも、お気軽にご相談ください。

■監修者

石割 由紀人

公認会計士・税理士、資本政策コンサルタント。PwC監査法人・税理士法人にて監査、株式上場支援、税務業務に従事し、外資系通信スタートアップのCFOや、大手ベンチャーキャピタルの会社役員などを経て、スタートアップ支援に特化した「Gemstone税理士法人」を設立し、運営している。

関連リンク

-

請求書をペーパーレス化でき、印刷から封入・送付までのすべての作業をなくす

奉行Edge 発行請求書DXクラウド

-

販売管理業務のDX化で、年間1,281時間、約231万円の人件費を削減

奉行iクラウド 販売管理DX Suite

こちらの記事もおすすめ

- 電子請求書でDXもペーパーレス化も実現!Web請求書発行サービスの失敗しない選び方とは

- 請求書のPDF送付は法的に有効?保存方法とメリット・注意点を解説

- 請求書の書き方の基本は?適格請求書の記載項目、作成・送付方法も解説

- 電子帳簿保存法「猶予期間」はどう捉えるべきか?「請求書等の電子保存」義務化対応をすぐ始めるべき理由と進め方

- 請求書受領システムはどう選ぶ?比較検討する際に押さえておきたいポイントを解説

- 請求書の支払処理を効率化するには?支払処理業務の自動化で押さえておきたい2つのポイント

- 絶対に知っておきたい!

請求書発行の時間削減を実現する「最適な手法」を選ぶポイントとは? - 領収書や請求書の紙管理とはおさらば!中小企業に最適なペーパーレス化の手法

OBC 360のメルマガ登録はこちらから!

![[雇用保険料の計算どうする?]実務で迷いやすいポイントと正確性を保つ方法とは](https://www.obc.co.jp/hubfs/360/img/article/pic_post480_thumb.png)